犬の心原性肺水腫の病態機序と救急対応について

心原性肺水腫(cardiogenic pulmonary edema, CPE)は、犬において急性の呼吸困難を呈する代表的な心疾患関連症候群です。特に粘液腫様変性性僧帽弁疾患(Myxomatous mitral valve disease:MMVD)の進行に伴って発症することが多く、早期の病態把握と迅速かつ適切な治療介入が予後を大きく左右します。心原性肺水腫を呈する症例では、十分な時間をかけた検査が困難なため、必要最小限の鑑別検査を行い、迅速に診断・治療を開始することが重要です。本記事では、循環生理学の基本要素である「前負荷」「後負荷」「心収縮力」を軸に、心原性肺水腫の病態と治療戦略について解説します。

僧帽弁閉鎖不全症と心原性肺水腫への進行

僧帽弁閉鎖不全症は、左心房と左心室の間にある僧帽弁がうまく閉じなくなり、心収縮時に血液が左心房へ逆流することで発症する慢性進行性の心臓病です。

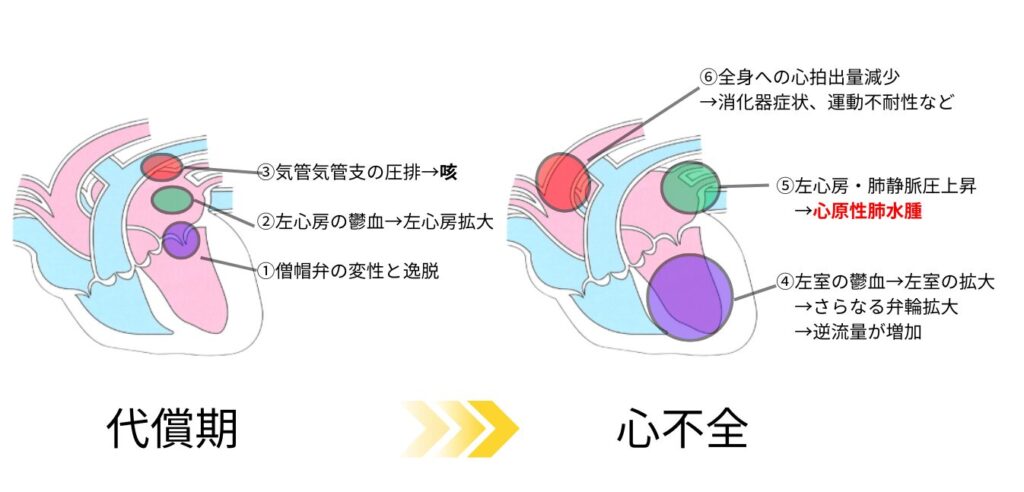

犬の僧帽弁閉鎖不全症は、加齢などに伴う僧帽弁の変性・逸脱から始まります。弁の閉鎖不全により左心室から左心房への血液の逆流が生じ、それに伴って左心房内の容量・圧力が増加します。この左心房のうっ血は、直上に位置する主気管や気管支の圧排を引き起こし、咳嗽といった呼吸器症状として現れることがあります。

初期には、交感神経系の活性化による心拍数増加や血管拡張、さらには左心房の拡張によって圧を逃すなどの代償機構が働き、一定期間は循環が保たれます(代償期)。

しかし、逆流が持続することで左心室にも容量負荷がかかり、心室が拡張、弁輪の拡大が進行し、僧帽弁の閉鎖不全がさらに悪化します。この悪循環の結果、左心房や肺静脈の圧が限界を超えると、血漿成分が肺胞内に漏出し、心原性肺水腫が引き起こされます。

初期対応と診断

心原性肺水腫を含む呼吸困難症例は、24時間以内に急変する可能性があります。また、体位変換や興奮などの刺激で呼吸停止に至る症例もあるため、極めて慎重な対応が求められます。

そのため、呼吸困難を呈する症例には、無理のない体勢で必要最小限の検査を行い、速やかに治療を開始する必要があります。

①酸素化とルート確保

まずは酸素化を行います。フローバイ、酸素マスク、鼻カニュラなど方法は様々ですが、当院では、非侵襲的かつストレスの少ない酸素フード(エリザベスカラーに透明なシャンプーハットを装着し酸素を供給)を使用しています。

同時に、静脈ルートの確保と血液検査を行います。評価項目は、腎機能、肝機能、総蛋白、アルブミン、電解質、白血球数、CRPです。血液ガス分析装置があれば、あわせて評価しましょう。

可能であれば、血圧測定も実施します。

②超音波検査

呼吸状態が悪い症例では体位変換が非常に危険であるため、ストレスの少ない体勢で行える超音波検査は極めて有効です。主なチェックポイントは以下の通りです。

- B lineやwet lungの有無と分布(背側・腹側・びまん性)

- 僧帽弁逆流および左心房拡大、E波/A波の確認

この2点を満たす場合、暫定的に心原性肺水腫と判断し、初期治療を開始します。(なお、最終診断が肺高血圧症や間質性肺疾患であっても、利尿薬や強心薬による悪影響は少ないと考えています)

③レントゲン検査

呼吸状態の悪い症例では過度な体位変換は避けるべきです。可能であれば、背腹像(DV像)と横臥位で撮影します。

鑑別すべき主な肺疾患は以下の通りです:

- 細菌性肺炎

- 心原性肺水腫

- 非心原性肺水腫

- 間質性肺疾患

- 肺高血圧に伴う肺浸潤

- 肺血栓塞栓症

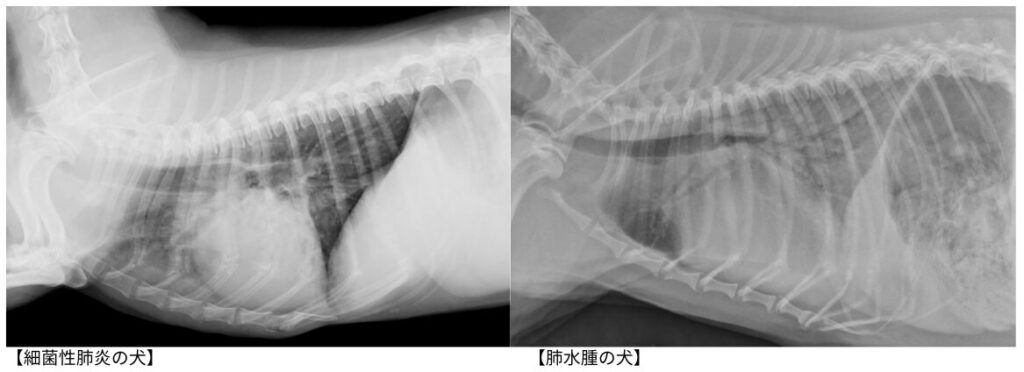

特に、①と②の鑑別が重要であり、以下の点に注目します。

- 浸潤影が重力依存性かどうか

- 心拡大の有無

細菌性肺炎は経気道感染がほとんどのため、浸潤影は重力方向に依存し、一般的には腹側に広がります。一方、血管やリンパ管からの浸潤である心原性肺水腫などは、この限りではありません。

治療戦略

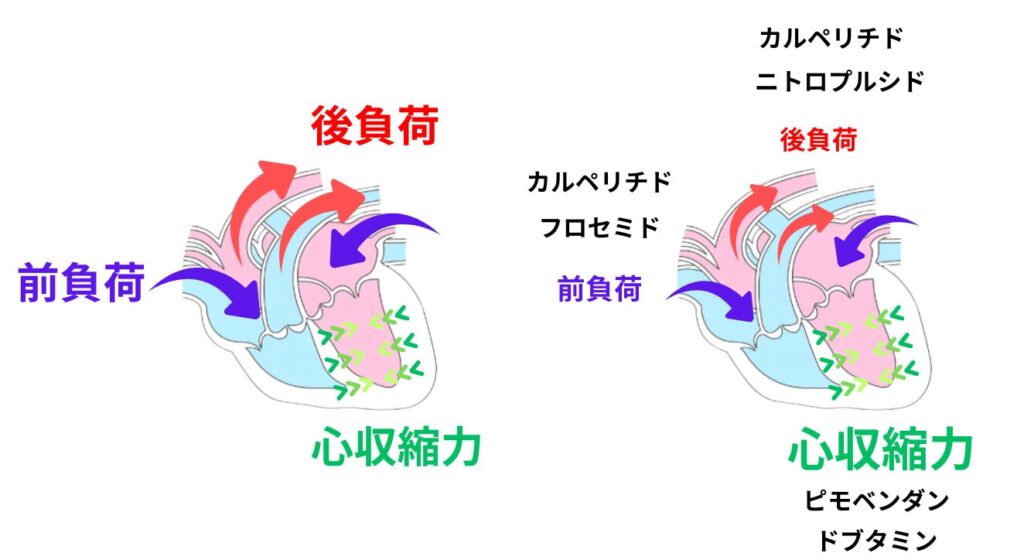

心原性肺水腫の治療では、「前負荷」「後負荷」「心収縮力」の三要素を意識した介入が重要です。

- 前負荷:心臓に戻ってくる血液量

- 後負荷:心臓から血液が出ていく際の抵抗力(主に動脈圧)

- 心収縮力:心臓が収縮する力

「前負荷の軽減」「心収縮力の補助」「後負荷の軽減」がポイント

心原性肺水腫は、左心系の容積負荷の上昇により肺静脈圧が上昇し、肺毛細血管内圧が血漿膠質浸透圧を上回ることで間質〜肺胞内へと水分が漏出することで発生します。心臓の手前で血液が鬱滞している=前負荷が高い状態です。

そのため、心原性肺水腫の治療をする上での初期対応として「前負荷を下げる」事を優先して行います。また、心収縮力の補助として、ピモベンダンも併用します。

前負荷の軽減(肺うっ血の改善)

- 利尿薬の使用:フロセミド

- 肺水腫の急性期では第一選択

- 効果:静脈還流量を減らし、前負荷を軽減→肺静脈圧の低下

心収縮力の補助(心拍出の維持)

- 正の変力薬:ピモベンダン

- PDE3阻害+カルシウム感受性増強

- 効果:非カテコールアミン性の収縮力増強剤、末梢血管抵抗の減少効果→左室駆出促進

前負荷を下げても改善しない場合

軽症例では先述の初期対応でも呼吸状態およびレントゲン検査上の改善が認められます。しかし、前負荷を下げても十分な改善がみられない場合は「治療が間に合わない程の前負荷がかかっている」ことを考慮しつつ、「心収縮力を上げる」「後負荷を下げる」治療を検討します。

心収縮力を上げる(心拍出の維持)

- 正の変力薬:ドブタミン

- β1作動(心筋のβ₁受容体→心臓の陽性変力作用)

※ドブタミンはα作用(血管収縮作用)が弱く、β2刺激による軽度の血管拡張作用を持つため、血圧を上げる事なく心拍出量を高める事ができる。

後負荷を下げる(末梢血管抵抗の減少)

- 血圧が高い場合:ニトロプルシドNa

- 血圧が低めの場合:カルペリチド

ニトロプルシドは強力な動脈・静脈血管拡張作用を有するため、血圧が十分ある場合には筆者はこちら好んで用います。長期使用ではシアン中毒の懸念もあるため3日以内の持続投与を目安としています。血圧が微妙で後負荷を下げたい場合はカルペリチドを選択します。カルペリチドは腎臓の輸入細動脈の拡張作用も有するため、糸球体濾過量が上昇し、腎臓に負担をかけないマイルドな利尿効果も期待できます。

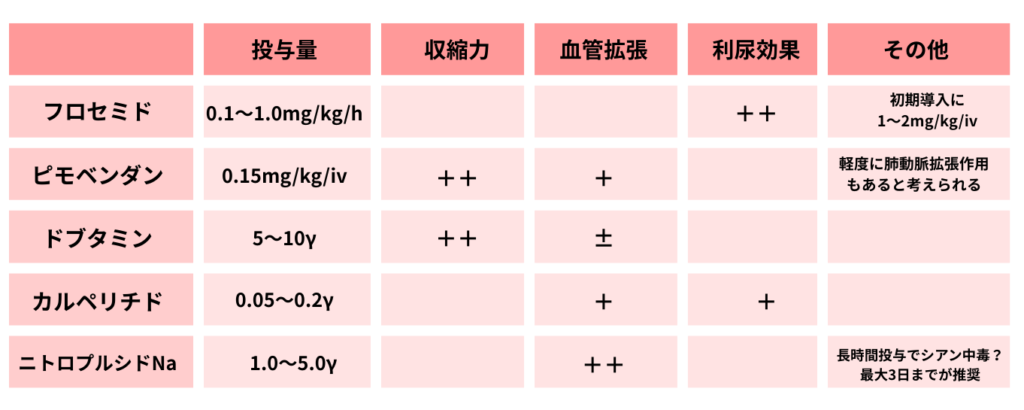

治療薬のまとめ

犬の心原性肺水腫における当院で主に使用している薬剤は以下のものになります。

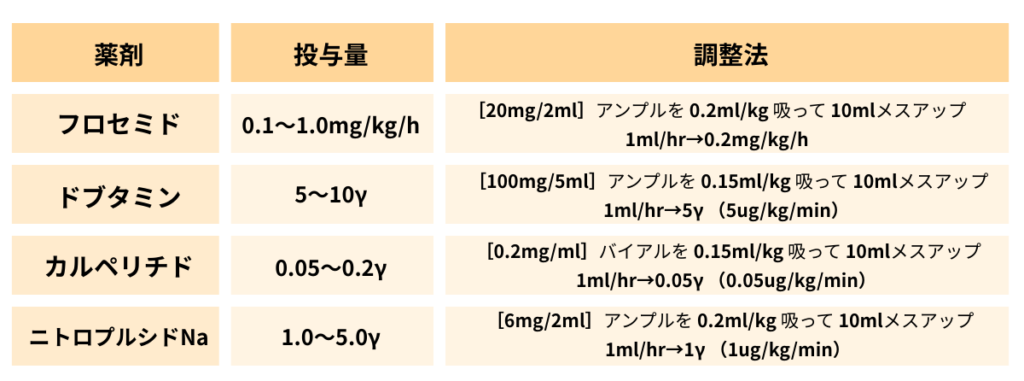

心原性肺水腫には迅速な対応が求められるため、投薬量の計算も即座におこなう必要があります。緊急対応が求められるため、当院では薬用量の計算は迅速に行えるように、簡易計算表を準備しています。循環流量をなるべく上げたくないので、以下のように1ml/hr/CRIで最適必要量となるよう設定しています。

まとめ:病態に合わせたターゲット治療を

心原性肺水腫は「肺に水が溜まっているから利尿薬」という単純なアプローチでは不十分な場合も多く、循環動態の理解に基づいた多角的な介入が必要です。

「前負荷・後負荷・収縮力」の三本柱に分解して考えることで、各症例に最適な治療戦略が見えてきます。

LINE友だち追加で診察予約・最新情報がチェックできます!!

茅ヶ崎市・藤沢市エリアで犬猫の心臓病でお困りの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。

-300x199.jpg)