犬の脾臓血管肉腫

生物学的挙動

【発生由来】

- 血管肉腫:血管内皮細胞由来の悪性腫瘍→形質転換した血管内皮細胞の腫瘍

- 近年の有力説:多能性を有する骨髄造血幹細胞由来の腫瘍→骨髄内のEPCsが必要組織に遊走して形成する段階で腫瘍化

- 血管肉腫:幹細胞系マーカーで陽性、血腫:幹細胞系マーカーで陰性

【疫学】

- 犬:脾臓>右心耳>>肝臓・腎臓・皮膚 時に多発する

- 猫は発生自体が稀。皮膚(85%)>腸管>肝臓

- 犬の多発性血管肉腫

→脾臓血管肉腫の8.7%は右心耳にも発生

→右心耳血管肉腫の29%が脾臓にも発生

脾臓↔︎右心耳:転移もしくは同時期に新規で発生?

【プロフィール】

- 好発年齢:6-7歳

- 性別:性差なし(メスに多い?)

- 犬種:大型犬種(レトリバー系、シェパード系)※米国での統計

【浸潤性】

- 脈管浸潤しやすい

→血管内皮細胞由来(血管のヘリに存在)のため、他の腫瘍と比べて脈管浸潤へのハードルが低い

【転移性】

- 播種性もしくは血行性に転移しやすい。

播種:腹腔内(間膜、大網、肝臓、骨格筋、腹膜)に1cm以下の結節を多発する

転移:肝臓・心臓(右心耳)→肺転移 - リンパ節転移はごく稀である。

- 皮膚に病変が認められた場合は原発性と転移性の両方を考慮する。

【随伴症候群】

- 胸腹腔内出血→ショック(低循環性、閉塞性、血液分布異常性)

- DIC(50%)

- 血小板減少(75%)

- 不整脈(心室性期外収縮)

脾臓血管肉腫の進行度

TNM分類

| T1 T2 | 腫瘍は脾臓に限局 腫瘍は脾臓に限局しているが破裂 |

| N0 N1 N2 | 領域リンパ節転移なし 領域リンパ節転移あり 領域外のリンパ節転移あり |

| M0 M1 | 遠隔転移なし 遠隔転移あり |

臨床ステージ分類

| ステージ1 | T1N0M0 | 限局性脾臓血管肉腫 |

| ステージ2 | T2N0M0/TxN1M0 | 血腹を伴う限局性血管肉腫 |

| ステージ3 | TxNxM1 | 転移を伴う血管肉腫 |

わかりやすく言うと、転移があればステージ3、出血あればステージ2、出血なければステージ1

診断と治療

画像診断

レントゲン検査

- 肺転移の評価

・肺野全体が評価可能

・安値で麻酔や鎮静の必要がない

・辺縁が滲んだ境界不明瞭の結節パターンor/and境界明瞭な大小不同の多発性結節パターン

・転移結節からの出血→辺縁の滲み→間質パターン→肺胞パターン - 巨大腫瘤の場合

・腫瘤が大型の場合、どこの臓器由来かが超音波検査よりわかりやすい。

→mass effectで判断

超音波検査

- 連続性を追っていけば、腫瘤の起源となる臓器の判断がレントゲンより正確

- 腹膜播種や他臓器への転移の評価も可能

- 腹水の評価が容易

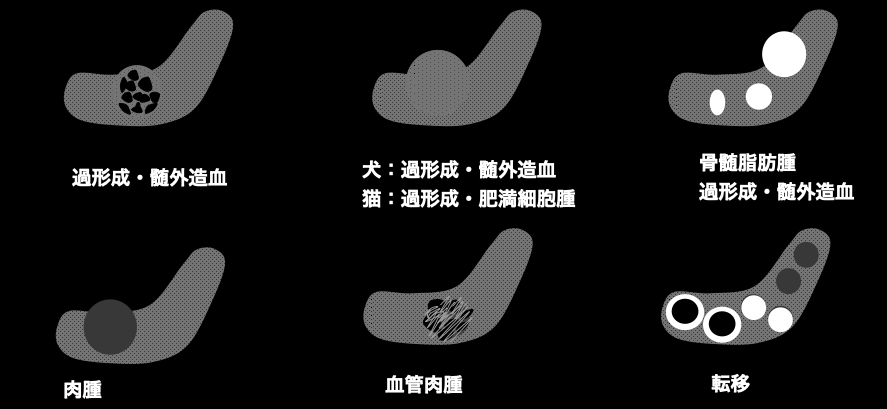

限局性血様:血管肉腫、リンパ腫、過形成/髄外造血、血腫

多巣性血様:血管肉腫、転移性腫瘍、肉芽腫、血腫、過形成/髄外造血

FNA実施できるもの=血様でないもの

限局性肉様:紡錘形肉腫、リンパ腫、過形成/髄外造血

多巣性肉様:独立円形細胞腫瘍、転移性腫瘍、肉芽腫

びまん性:鬱血、リンパ腫、肥満細胞腫、過形成/髄外造血

血様病変は脾臓摘出→病理検査、肉様病変はFNAで鑑別

外科手術

脾臓腫瘤に対する外科手術の目的

- 根治目的:×

- 減容積目的:○→術後補助療法を行う事を前提に行う

- 緩和目的:△→出血や疼痛緩和などQOL向上を目的

※ただし、STAGE3の場合、他の箇所からの出血を伴う事がある - 診断目的:○→腫瘤の確定診断

脾臓血管肉腫の予後

- 無治療:MST 12日〜2.9ヶ月

- 脾臓摘出のみ:MST 19日〜約3ヶ月、1年生存率10%

→無治療と有意差なし - 脾臓摘出+化学療法:ドキソルビシン単剤が今のところ推奨される

ドキソルビシンベースのプロトコールはおおよそ4-6ヶ月

△:メトロノーム療法

× :トセラニブ

× :ミノサイクリン

まとめ

- 犬の脾臓血管肉腫は骨髄造血幹細胞由来の悪性腫瘍

- 発生部位は脾臓が最も多く、右心>肝臓・腎臓・皮膚の順に発生しやすい

- 局所浸潤性が強く、播種性・血行性転移が多い

- 転移巣は肝臓・右心・肺へと、血行性に転移する

- 臨床ステージは遠隔転移があればステージ3、出血があればステージ2、腫瘤のみでステージ1

- 外科単独では無治療と比べて生存期間延長に優位差なし

- 脾摘に術後化学療法を加える事で生存期間延長に繋がる

- 有効とされる化学療法はなんだかんだでドキソルビシン単剤

- メトロノーム療法については今後に期待