治りづらい下痢には食生活の見直しを|犬の繊維反応性腸症について

犬の慢性的な下痢や軟便がフードを変えただけで改善することがある──こうしたケースの背景にある可能性のひとつが「繊維反応性腸症」です。

慢性的な大腸性下痢のなかでも比較的新しい概念ですが、適切に診断し治療することで多くの犬が大きく改善します。本記事では、繊維反応性腸症の 症状・原因・診断・治療法 を丁寧に解説します。

繊維反応性腸症とは?

繊維反応性腸症(繊維反応性大腸性下痢:FRLBD)は主に結腸に影響を与える慢性疾患で、食事に食物繊維を追加することで改善します。

特に 慢性的な大腸性下痢(粘液便・鮮血便・しぶり・回数が多い) を呈する犬でよくみられ、一般的な治療だけでは改善しない子でも、繊維量を調整したフードに切り替えることで速やかに症状が安定することがあります。

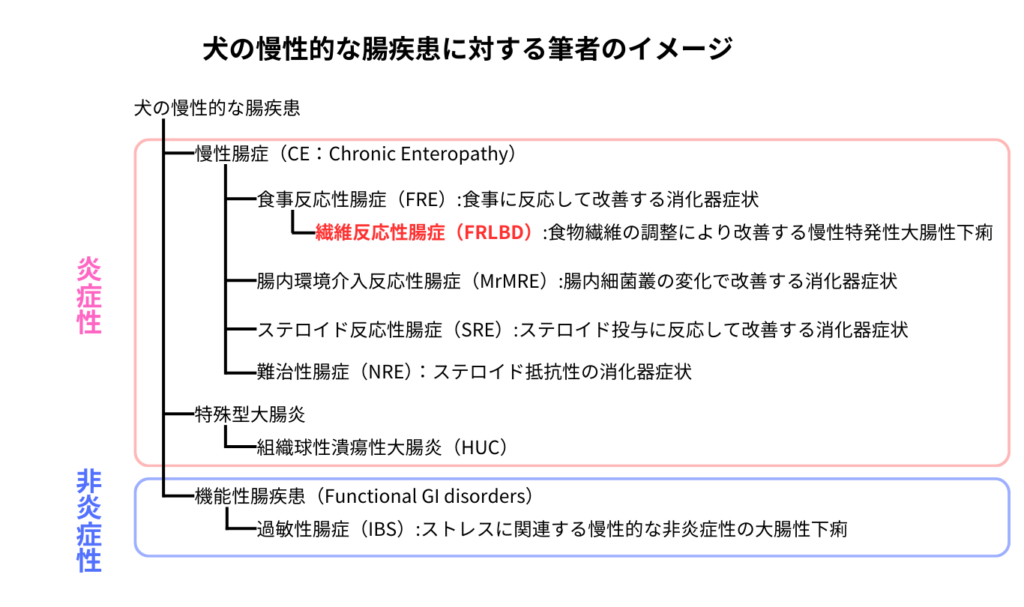

繊維反応性腸症の分類上の立ち位置

繊維反応性腸症は、現時点ですべての側面が明確に定義されているわけではありません。筆者は、概念的には食事反応性腸症(FRE)の一つのサブタイプとして位置付けるのが理解しやすいと考えています。

一方で、より厳密に見ると、繊維反応性腸症は 過敏性腸症候群(IBS様症状) や 慢性特発性大腸性下痢 のような“非炎症性の大腸性下痢”でも改善がみられることがあるため、FREとは独立したカテゴリーとして扱うべきとする見解もあります。

慢性腸症についてより詳しい記事はこちら↓↓

繊維反応性腸症の病態(なぜ繊維が効くのか)

犬の大腸は、水分吸収・腸内細菌バランスの維持に関わる器官です。

ここが乱れると 軟便・粘液・鮮血・排便回数増加 といった大腸性症状が表れます。

繊維反応性腸症では、以下のような理由で繊維の調整が有効とされています。

1. 大腸内での水分調整

- 不溶性繊維は水を吸って便の形を整える

- 可溶性繊維はゲル化して通過速度を調整する

2. 腸内細菌叢の安定化

特に「徐発酵性の可溶性繊維」は腸内環境を整え、短鎖脂肪酸(酪酸など)を産生して腸粘膜のバリア機能を守ります。

3. 大腸運動の調整

繊維は腸の動きをちょうど良く刺激し、排便リズムを整えます。

4. 過敏性腸症候群(IBS様症状)にも有効

精神的ストレスや腸の過敏性が関わる場合でも、繊維が腸内の内容物を整えることで症状が軽減するケースがあります。

繊維反応性腸症の診断

繊維反応性腸症を診断する特異的マーカーがないため、除外診断に加えて、食事の変更に対する反応がこの病状の診断の現実的な方法です。

繊維反応性腸症を診断するためには、以下のステップが一般的です。

①下痢のタイプを同定

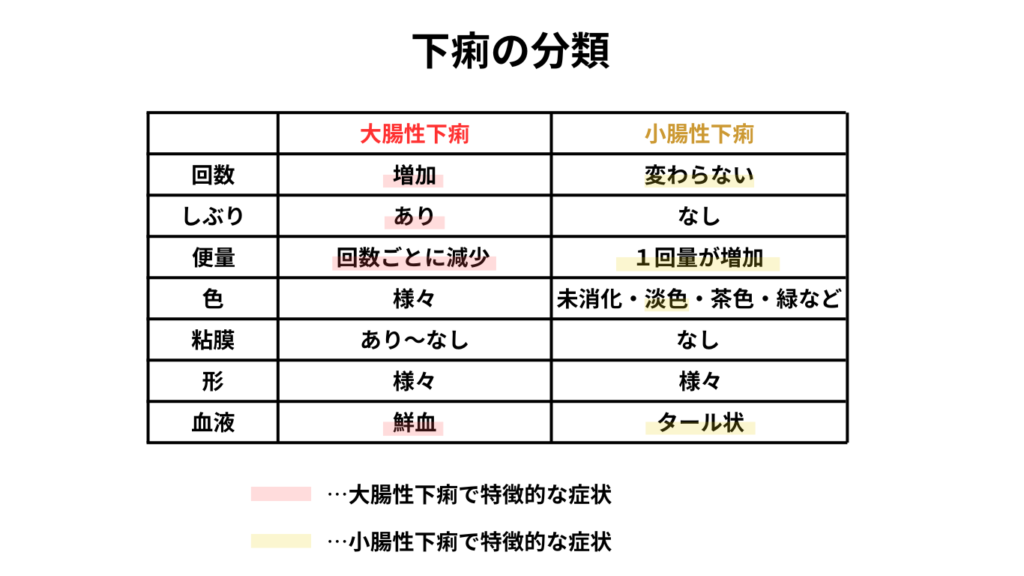

繊維反応性腸症に限らず、消化器疾患を診断するうえで飼い主様から得られる情報は非常に重要です。とくに下痢が続く場合、その“質”や“出方”の詳細を把握することで、鑑別すべき疾患が大きく変わってきます。

下痢は大きく 大腸性下痢 と 小腸性下痢 に分類されます。多くのケースでは症状から両者を区別できますが、中には両方の特徴が混在する「混在性下痢」を示すこともあり、その場合は小腸と大腸の両方に異常がある可能性を考えます。

繊維反応性腸症は、特に慢性的な大腸性下痢を示す犬でよく認められる病態です。さらに臨床的な実感として、若齢の犬で慢性的な大腸性下痢が続く場合、繊維反応性腸症であることが非常に多いと感じています。

② 他の病気を除外する

- 寄生虫・原虫などの感染症

- 特に小腸性下痢も混在する場合は関連する疾患の除外

- 膵外分泌不全

- 非定型アジソン病

- 全身性疾患(肝障害・腎障害など)

- 腫瘍性疾患(特にリンパ腫)

などがないかを確認します。

多くの単純な繊維反応性腸症では、血液検査・画像検査で大きな異常がないのが特徴です。

③ 試験的な“繊維介入”を行う

診断の決め手となるのは、食物繊維の量や種類を調整した食事への切り替えです。具体的には以下のような繊維を用いて反応を確認します。

- 可溶性・粘性繊維(サイリウム)

便の形を整え、通過速度を調整します。 - 可溶性・発酵性繊維(FOS、イヌリンなど)

少量から開始し、腸内細菌叢の改善を期待します。 - 混合繊維(ビートパルプなど)

可溶性と不溶性のバランスが良く、幅広い症例に適応します。

これらの繊維を 1〜4週間 試し、症状が明らかに改善した場合に「繊維反応性腸症」と判断します。

慢性大腸炎の犬を対象とした研究では、平均8.5日で臨床症状が改善または消失したとの報告もあります。

近年の消化器系療法食には、これらの繊維がバランスよく組み込まれた製品が多く存在します。そのため、まずは適切に設計された療法食をベースとし、必要に応じてサプリメントを併用する形で処方を行います。

食物繊維についてより詳しい記事はこちら↓↓

受診のタイミング

以下のような症状が1〜2週間以上続く場合は、受診をおすすめします。

- 粘液便・赤い便が続く

- 軟便が慢性化

- 排便回数が多い(1日4回以上)

- お腹が鳴る、腸が落ち着かない

- 元気や食欲が落ちた

- 体重減少

特に 鮮血便+頻回の排便 は大腸炎の典型症状であり、繊維反応性腸症の可能性があります。

まとめ

繊維反応性腸症は、“適切な食物繊維の調整だけで劇的に改善する”タイプの慢性大腸性下痢です。

薬では治らなかった子でも、フードを変えただけで見違えるように良くなることがあります。

関連記事

LINE友だち追加で診察予約、病院の最新情報はinstagramからチェックできます!!

辻堂・茅ヶ崎市エリアで犬猫の消化器症状でお困りの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。