リンパ腫治療における抗がん剤治療の理論と原則

犬のリンパ腫は、抗がん剤治療に反応しやすい「がん」の1つです。本記事では、抗がん剤投与における理論と原則について解説していきます。

抗がん剤の理論と原則

造血器系腫瘍に外挿されるSkipperモデル

Skipperモデルは、がん治療における薬剤の投与に関する理論的なモデルで、1950年代にアメリカのがん研究者、David Skipperによって提唱されました。このモデルは、がん細胞の増殖に対して抗がん剤がどのように効果を示すかを説明するものです。このモデルはリンパ腫や白血病のように腫瘍塊を作らず抗がん剤への感受性の高いがんに外挿できるものとされています。

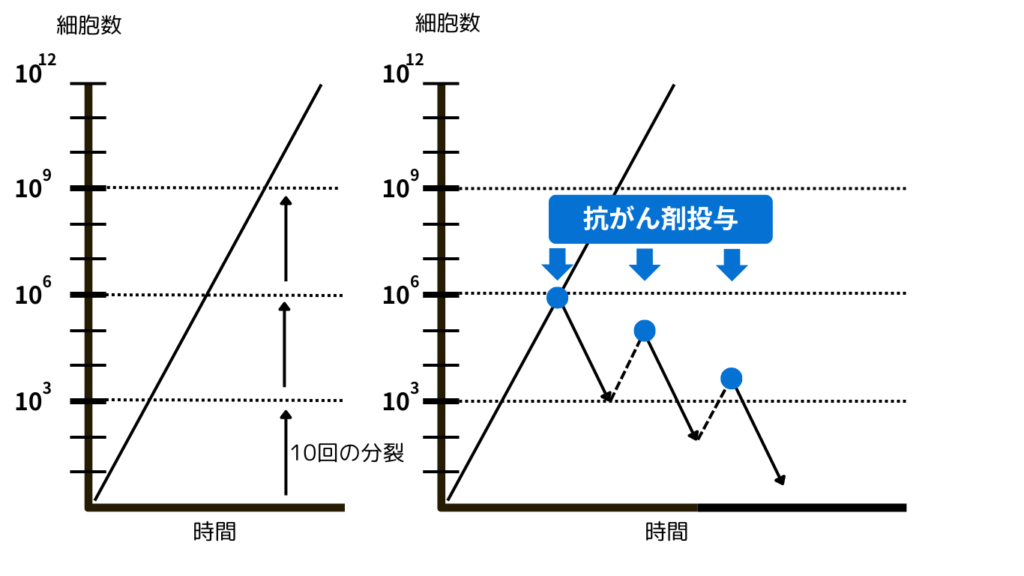

Skipperモデルによると、がん細胞(リンパ腫や白血病)は、特定の条件下で「無制限に増殖」し、その増加は指数関数的であると仮定されます。つまり、細胞の数は無制限に時間ととも倍々的に増加し続ける(増えるスピードが時間とともにどんどん速くなる)というものです。抗がん剤における殺細胞効果も指数関数的とされており、腫瘍の量に関わらず抗がん剤に対する薬剤感受性・耐性細胞の割合は一定的になります。抗がん剤治療を行い、臨床的・分子生物学的にがん細胞が検出されずとも、残存細胞は存在し、治療を中断すれば再び指数関数的に増大すると思われます。このモデルは完全寛解(臨床上がんが検出されなくなった状態)であっても治療を継続する根拠にもなります。

抗がん剤治療における3原則

抗がん剤治療を成功させる上で大切な事は以下の3点です。

- 抗がん剤投与の間隔は極力短く、最大許容量で投与を行う

- 薬剤耐性細胞を減らす:異なる作用機序の薬剤を複数組み合わせる

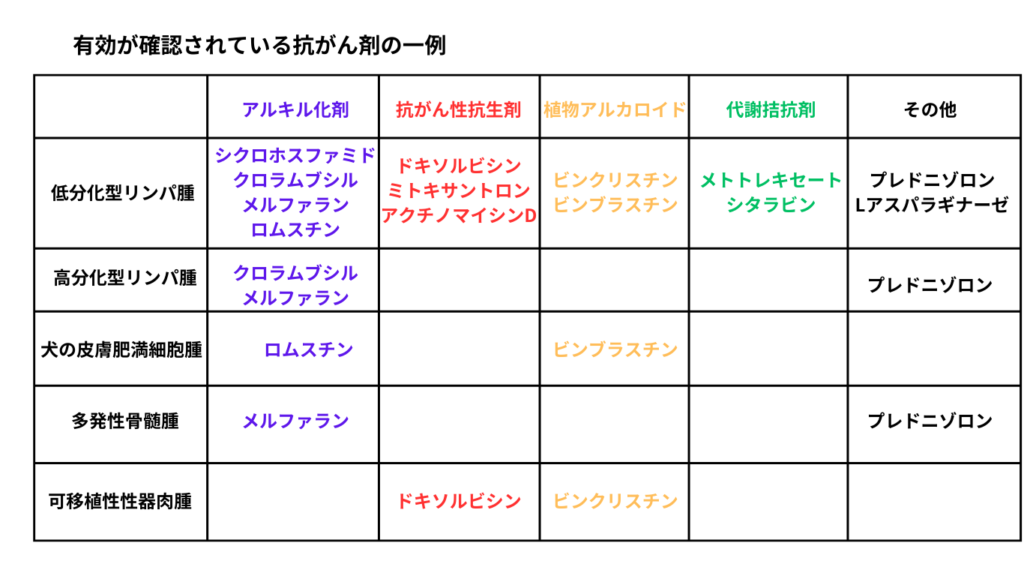

- 目的とする腫瘍に対して、単剤でも有効性が示されている薬剤を選択する

抗がん剤投与の間隔は極力短く、最大許容量で投与を行う

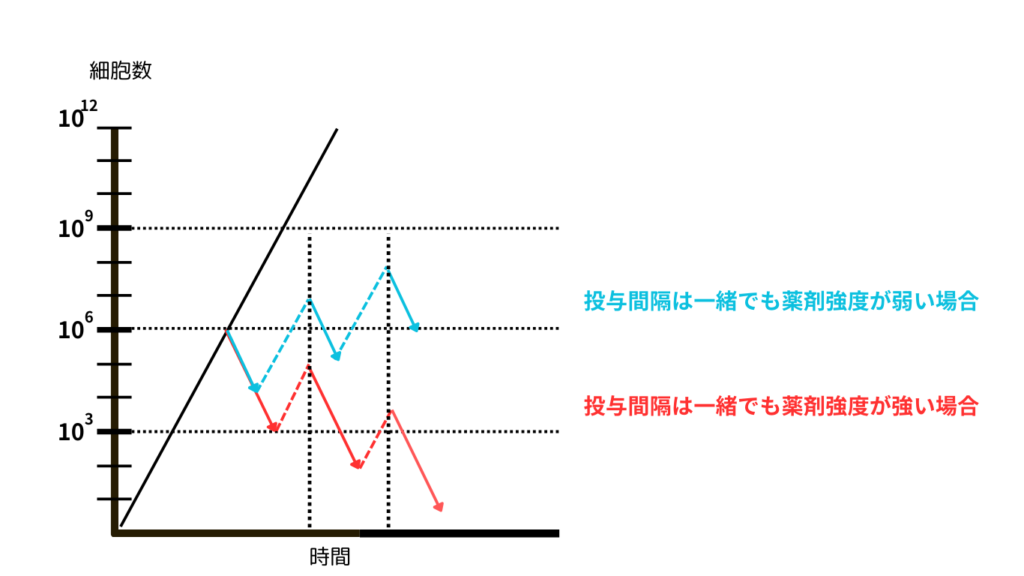

抗がん剤治療では、がん細胞をできるだけ早く攻撃するために、短期間で最大限の量を投与することが効果的です。この方法は「最大耐用量療法」と呼ばれ、がん細胞は急速に増えるため、短期間で強い治療を行うことが重要です。高い用量を使うことで、がんを効率よく縮小させることができます。用量が不十分だと、下図にあるように殺細胞効果も得られなくなります。

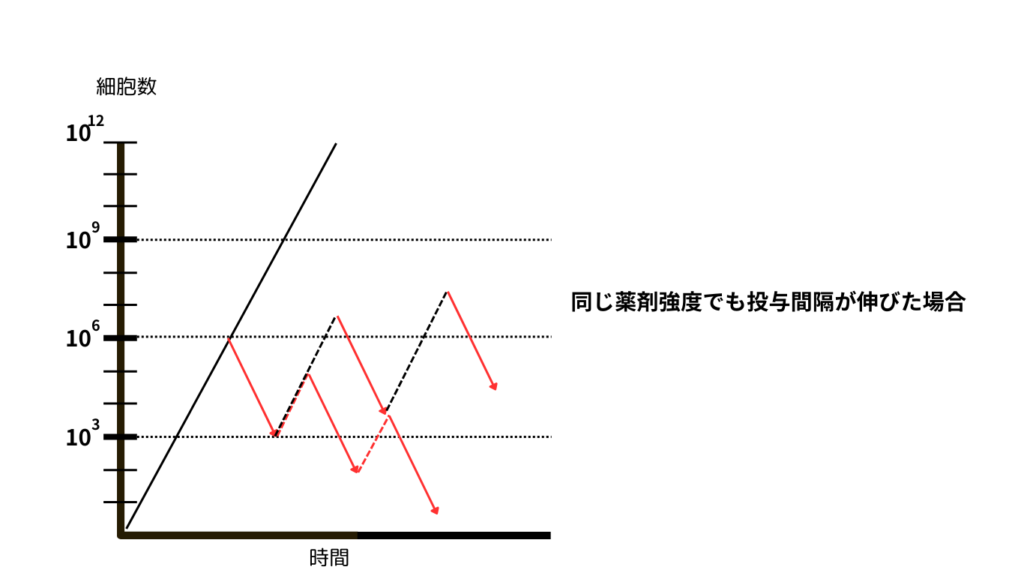

また、投与間隔においても、適切なタイミングで投与を行う事でがんを効率よく縮小させることができます。同じ薬剤・同じ薬用量でも投与間隔が空くと、下図にあるように十分な抑制効果を得られません。

抗がん剤投与は、がん細胞を効率的に攻撃するために、できる限り短期間で最大許容量で行うことが重要です。しかし、薬剤強度に依存して正常細胞にも毒性が強く現れるので、患者の体力や副作用のリスクを考慮しつつ、適切な投与計画を立てることが求められます。治療の効果を確認しながら、必要に応じて投与量や投与間隔を調整することが、より良い治療結果を導くためのポイントとなります。

異なる機序の薬剤を組み合わせる

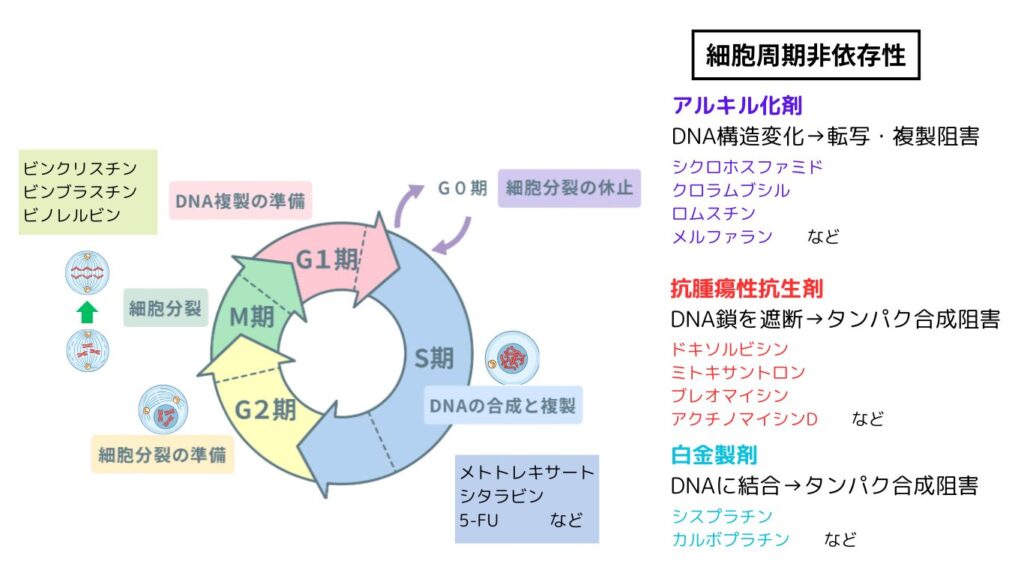

抗がん剤はがん細胞の増殖を抑制または破壊する薬です。多くの薬剤は主に「細胞分裂」をターゲットに殺細胞効果を発揮します。正常細胞の多くは「G0期(休止期)」の状態で、分裂せずに機能しています。ここに分裂を促す刺激が加わると「G1期(合成準備期)」→「S期(合成期)」→「G2期(分裂準備期)」→「M期(分裂期)」の経過を辿り、細胞分裂します。この周期は規則性を伴っていますが、がん細胞ではこのブレーキが壊れており、不規則に分裂を起こします。多くの抗がん剤はこの細胞分裂をターゲットとし効果を発揮します。また、アルキル化剤のように細胞周期には依存せず、直接的に細胞DNAに作用し、細胞分裂を阻害する抗がん剤も存在します。

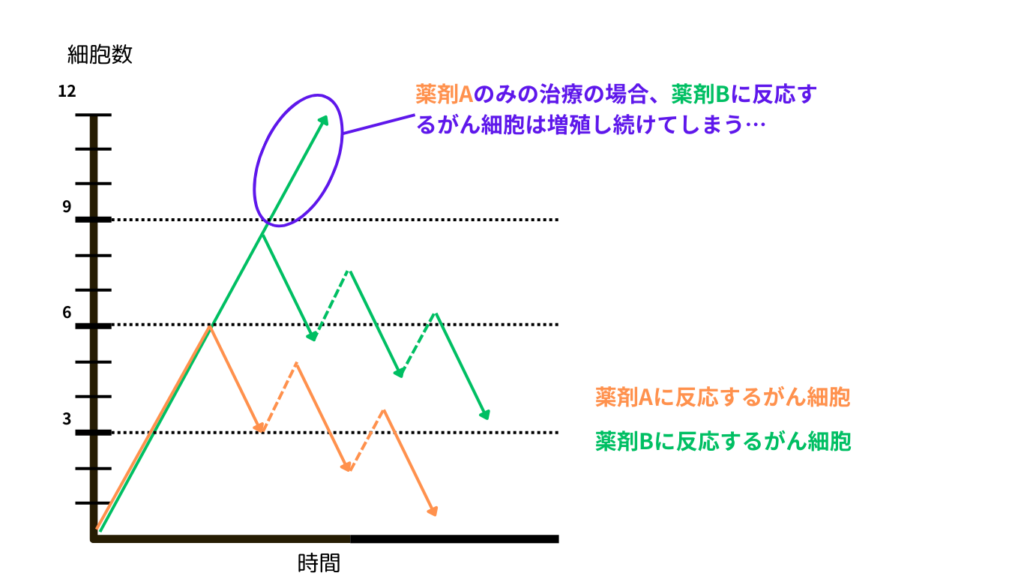

リンパ腫のような腫瘍塊を作らないがん細胞は、Skipperモデルにあるように、腫瘍の量に関わらず薬剤耐性細胞は一定の割合で存在します。1剤だけで治療をおこなった場合、その薬に耐性を持つがん細胞は増殖し続けてしまいます。また、がん細胞は10000分の1〜1000万分の1の割合で突然変異を起こし、薬剤耐性を獲得する可能性のある細胞が出現します。発見段階(最低10億個の細胞)においても少なくとも1000個の細胞は突然変異細胞が含まれており、薬剤耐性を獲得している可能性が考えられます。よって、抗がん剤治療を行うには、作用機序が異なる薬剤を複数組み合わせる事で、薬剤耐性細胞をなるべく回避する事が重要です。

目的とする腫瘍に対して、単剤でも有効性が示されている薬剤を選択する

抗がん剤は細胞分裂をターゲットとしているため、がん細胞を抑制する一方で、分裂が盛んな正常細胞(骨髄や腸粘膜など)も抑制をかけてしまいます。その腫瘍に対して単剤でも有効が示されていない抗がん剤を用いた場合、正常細胞に対する毒性効果のみが強く現れるのでがん治療の目的になりません。至極当たり前の事を言っているようですが、これは「抗がん剤治療を開始するには診断を確実なものにする必要がある」という事でもあります。「疑い」や「可能性」の段階では、副作用リスクを考慮すると、抗がん剤治療は適応になりませんので、限りなく診断を黒にしてから開始します。

まとめ

抗がん剤治療は、がん細胞を効果的に攻撃するために、科学的な理論と治療の原則に基づいて行われます。治療の目的は、がんを早期に発見し、適切な薬剤を使ってできるだけ多くのがん細胞を破壊することです。そのためには、最大耐用量を短期間で投与したり、腫瘍に対して有効な薬剤を選ぶことが重要です。しかし、患者の体調や副作用を考慮しながら、治療計画を柔軟に調整することも必要です。抗がん剤治療は一度きりの戦いではなく、患者と獣医師が協力しながら、最良の結果を目指して進めていく長期的な取り組みです。

LINE友だち追加で診察予約・最新情報がチェックできます!!

茅ヶ崎市・藤沢市エリアで抗がん剤治療についてお悩みのある方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお問い合わせください。

関連記事