犬の慢性肝炎について|原因・症状・診断について

-1024x682.jpg)

慢性肝炎は犬において広く見られる肝臓疾患であり、早期発見と適切な治療が予後に大きな影響を与えます。このコラムでは、ACVIM(American College of Veterinary Internal Medicine)コンセンサスに基づき、犬の慢性肝炎の原因・症状・診断について解説します。

慢性肝炎とは?

慢性肝炎(Chronic hepatitis; CH)は、肝臓の炎症が長期間にわたって続く疾患で、肝臓の機能や構造にダメージを与える可能性があります。肝炎が慢性化すると、肝臓に繊維化(瘢痕組織の形成)が進み、最終的には肝硬変や肝不全に繋がることがあります。慢性肝炎はさまざまな原因で引き起こされる可能性があり、その治療には原因の特定と適切な管理が必要です。慢性肝炎における重要な組織学的特徴はリンパ球性、形質細胞性もしくは肉芽腫性炎症(門脈、多病巣、帯状、または汎小葉性)の存在や、炎症性変化に伴って認められる肝細胞の細胞死や様々な程度の線維化、肝細胞再生です。

慢性肝炎の原因

慢性肝炎の原因には感染性や代謝性、免疫介在性等があるが、犬では原因不明の特発性が最も多いとされています。犬で最も一般的な 慢性肝炎 を引き起こす中毒性肝障害の原因は銅の蓄積であると言われています。銅関連の慢性肝炎(Copper-associated CH; CuCH)は如何なる犬種でも発症します。その中でも、ラブラドールレトリーバー、ダルメシアン、ドーベルマン、ピンシャー、ウェストハイランドホワイトテリアといった犬種が好発犬種です。

| 銅蓄積性 | 胆汁中への銅の排泄の変化や、食事からの過剰摂取またはその両方から生じる。銅の酸化ストレスにより肝細胞障害を引き起こす。 |

| 自己免疫性 | 診断基準はまだ確立されていない。他の病因の除外と免疫抑制治療に対する良好な反応で暫定的な臨床診断する。 |

| 感染性 | レプトスピラ感染症 リーシュマニア症 |

| 代謝性 | AAT欠乏症 ポルフィリン代謝障害 |

銅蓄積性肝炎の原因

異常な肝臓への銅の蓄積は、胆汁中への銅の排泄の変化や、食餌からの過剰摂取またはその両方から生じます。銅は酸化ストレスを引き起こし、急性もしくは慢性肝炎またはその両方を伴う肝細胞変性および肝細胞死を引き起こします。銅排泄の変化は、主に肝臓の銅輸送に関与するタンパク質の遺伝子変異に関連しているとされ、ラブラドールレトリーバーの銅関連性肝障害は ATP7B 遺伝子およびATP7A 遺伝子の変異の影響を受ける可能性があります。

慢性肝炎の症状

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれており、かなりの障害を受けてからでなければ、症状として現れません。そのため、臨床兆候としても、食欲不振や無気力といった非特異的ものが一般的です。あまり一般的ではありませんが、より特異的な兆候として、黄疸と腹水は慢性肝炎の犬の約33%に見られ、肝性脳症と出血傾向は6-7%に見られます。後期の慢性肝炎または肝硬変の犬では、腹水貯留と消化管出血は起こりやすくなります。

慢性肝炎の診断

血液検査

慢性肝炎の犬ではALTの上昇がもっとも早くに異常が出ると報告されています。原因不明のALT増加が2ヶ月以上続く場合は、慢性肝炎の可能性を考慮する必要があります(もちろん血清肝酵素の上昇がなくとも、病理組織学的に慢性肝炎と診断される症例もいます)。血中 ALT 濃度は予後とは関連しませんが、組織学的な障害とある程度相関しています。

ALPの上昇は慢性肝炎の後期で起こり、ALTとALPの両方が上昇した場合、ALTの方がALPよりも高い値を示す事が多いです。そして、慢性肝炎が進行し、肝実質が減少するとALTと比較してALPやGGTが高値を示すようになります。その際には肝機能障害も悪化するため、総胆汁酸(TBA)やビリルビン(T-Bil)のさらなる増加やアルブミン(ALB)や尿素窒素(BUN)やコレステロール(T-Cho)の低下も伴う傾向にあります。

高ビリルビン血症は慢性肝炎の犬の約50%で認められ、負の予後因子になります。アルブミン合成における肝臓の

予備能力は高く、低アルブミン血症は肝機能不全の末期で認められます。血中尿素窒素とコレステロール濃度の低下は、慢性肝炎の犬の約 40%で発生し、肝硬変の犬で最も一般的に発生します。

総血清胆汁酸(TBA)濃度は、慢性肝炎の最も感度の高い肝機能検査ですが、疾患初期での検査感度は不十分であり、慢性肝炎のスクリーニング検査としては貧弱です。言い換えるとTBA 濃度を、肝生検実施の有無を決定する根拠として使用すべきではありません。ただし、門脈体循環シャントが存在する場合、TBA 濃度は均一に増加するため、肝硬変および 門脈体循環シャント の存在を検出する感度は高くなります。肝疾患に関連した胆汁うっ滞(すなわち、高ビリルビン血症)の犬は、常に TBAが増加しています。

高アンモニア血症は、TBA と同様に 慢性肝炎または肝硬変、APSS の検出に対して同様の感度を有し、胆汁うっ滞の影響を受けないため、いくらか特異的である。血中アンモニア濃度が高い場合は肝性脳症の存在が示唆されますが、肝性脳症は血中アンモニア濃度が高くない場合でも発症する可能性があります(検出できないアンモニア以外の毒性物質が脳に作用している事があるため)。

画像検査

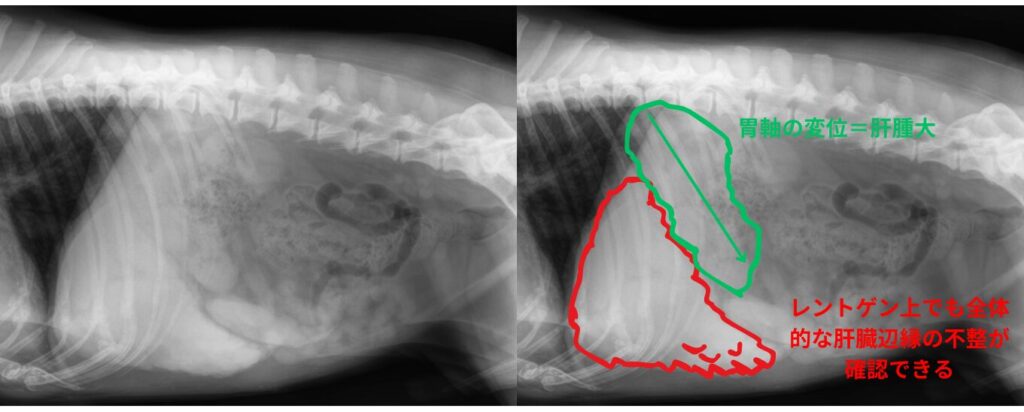

- 腹部X線検査では、全体的な肝臓の大きさ・形、X線不透過性を評価することが可能です。慢性肝炎はその進行期によって肝臓の大きさの変化が変化するため、肝腫大や小肝、辺縁の不整といった変化が見られる場合があります。小さい変化を捉える事は困難ですが、他の検査と組み合わせる事でその補助的な役割を果たすことがあります。

- 腹部超音波検査は慢性肝炎が疑われる犬の初期評価に好ましい画像診断方法であり、鑑別診断(慢性肝炎と他のびまん性腫瘍など)や合併症(門脈圧亢進症や腹水貯留、血栓の有無)の特定が可能です。肝臓は通常、脾臓に比べて低エコーですが、慢性肝炎の犬の肝臓は、繊維化やグリコーゲンの空胞が存在するため、高エコー性になる傾向があります。慢性肝炎が進行するにつれて、多数の小さな低エコー性結節が広がり、辺縁不整の不均一な実質になります。異常所見は肝葉によって異なる場合があり、結節性可形成などの併発疾患により画像所見が変化する可能性があります。軽度〜初期の慢性肝炎では、肝臓サイズやエコー源性の変化が最小限である可能性があり、このために慢性肝炎の進行度によっては、超音波検査の感度が低いと報告されています。どのステージの慢性肝炎かは定かではありませんが、肝臓サイズは慢性肝炎の犬の14-57%で正常であったと報告されています。よって、肝臓の超音波検査で異常所見が認められなくても、他の検査から慢性肝炎が疑われる場合には、肝生検を思いとどまってはならない事が言えます。慢性肝炎の末期では、肝臓サイズの縮小、辺縁不整な高エコー性実質および不規則な低エコー性結節がしばしば認められますが、一部の進行例においても肝臓エコー像が比較的正常に見える場合もあります。また、進行した慢性肝炎では門脈高血圧症の兆候が超音波検査で認められる場合もあります。門脈高血圧症の兆候には、腹水の貯留、後天性門脈体循環シャント(APSS)、胆嚢壁や胃腸壁・膵臓領域の浮腫、門脈血流速度の低下(10cm/sec以下)、門脈血の逆流などが挙げられます。

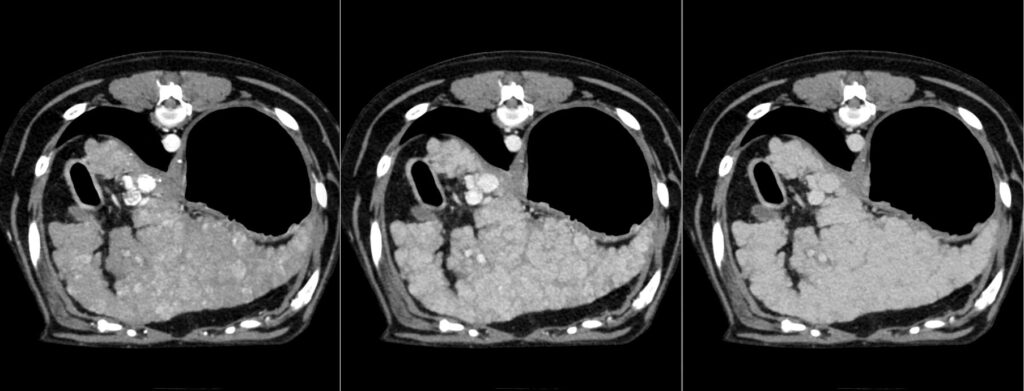

- 造影CT検査は慢性肝炎と他のび慢性肝腫瘍(胆管癌やカルチノイド)との鑑別や、合併症(門脈血栓や復水やシャント血管)の特定に有効です(ただし、確定診断には肝生検が必要です)。特に十分な超音波検査操作が困難な大型犬などの検査では有効であり、また、生検を行う箇所を決める際の補助ツールにもなります。造影CT検査は後天性門脈シャントや血栓の検出が超音波検査より(技術操作の面も含めて)優れていることも利点です。

病理生検

慢性肝炎の診断には、肝生検の組織病理学的評価が必須であり、肝穿刺吸引(FNA)および細胞診では、慢性肝炎の確定診断はできません。

確定診断には腹腔鏡下もしくは開腹下における組織生検が必要です。生検標本を適切に評価するには、少なくとも12〜15個のグリソン鞘を観察する事が推奨されます。そのため、組織サンプルは最低でも病理組織学的検査用に3つ、細菌培養検査用に1つ、銅分析のために1つを、2つの肝葉から採取する必要があります。また、肉眼上、繊維化が進んでいる症例においては、肝臓辺縁部ではなく、中心部での採取が推奨されます(炎症は門脈領域での発生が一般的だから)。

超音波ガイド下肝生検は、侵襲性は低いですが、サンプルのサイズが小さく診断精度が低下する可能性もあります。太めの針(14-16G)、複数の部位(病理組織学的検査用のみで4箇所以上)から生検を実施することで、診断精度が向上しますが、生検後の出血のリスクが高くなる事が留意点です。

銅蓄積性肝炎の診断は、①肝臓の銅蓄積に関連する慢性肝炎の組織学的所見、②小葉中心領域における肝細胞の銅蓄積を示す組織化学的銅染色、③肝臓の銅定量(1000 µg / g dw 以上)により行われ、肝臓の組織病理学的検査と銅定量が必要です。過去の研究では、肝臓の銅濃度が 1000μg/ g dw を超えると、ALT 活性の増加、組織病理学的な形態変化、またはその両方が認められ、これらの変化は肝臓の銅濃度が 1500μg/g,dw を超えるとほぼ必ず発生することが示唆されています。

しかし、銅濃度の毒性は個体差がかなり大きいと考えられており、肝臓の銅蓄積濃度が 1000μg/g,dw を超えても肝障害を示唆する所見が認められない犬や、銅蓄積濃度が 1000μg/g,dw以下でも重度の肝障害を呈している犬も認められます。したがって、肝障害の個々の閾値は、環境的要因や生理学的要因、遺伝的要因の影響を受けている可能性が高いと考えられます。

まとめ

犬の慢性肝炎は進行性の病気であり、早期発見と適切な治療が必要です。しかし、肝臓という性質上、進行しないと症状が現れづらいといった特徴があり、飼い主様としては病気の存在に気づきにくい事がほとんどです。大切な事は愛犬の定期的な健康診断を行うことで、慢性肝炎の兆候を見逃さないようにすることです。定期的な健康診断では、血液検査や超音波検査などを通じて肝機能のチェックができ、症状があらわれる前に早期に異常を発見することが可能です。これにより、治療が早期に始まり、肝臓への負担を軽減できる可能性が高まります。

関連記事

LINE友だち追加で診察予約・最新情報がチェックできます!!

茅ヶ崎市・藤沢市エリアで長期の肝障害でお悩みの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。