口腔内腫瘍

生物学的挙動

【プロフィール】

口腔内腫瘍の種類

| 犬 | 猫 |

| ・メラノーマ(30-40%) ・扁平上皮癌(20-30%) ・線維肉腫(20%) ・骨肉腫、リンパ腫、肥満細胞腫 | ・扁平上皮癌(70%) ・線維肉腫(5-15%) ・メラノーマ |

| ・棘細胞性エプリス | |

| ・歯周靱帯由来良性腫瘍 (繊維腫性・骨化性エプリス) | ・歯原性腫瘍 |

※エプリスとは

元々は歯肉に発生する非腫瘍性の腫瘤病変という用語であったが、現在は曖昧な使い方がされている。歯肉・歯根膜・歯槽骨・骨膜などの結合組織から派生した、良性の限局性腫瘤に対する臨床的名称である。

歯周靱帯由来のため、通常は歯肉炎など慢性炎症が原因になっている事が多く、治療として歯周処置を行う。

・炎症性病変:線維性エプリス、化膿性肉芽腫、巨細胞性エプリス、反応性外骨腫

・腫瘍性病変:線維腫性・骨化性エプリス、棘細胞性エプリス

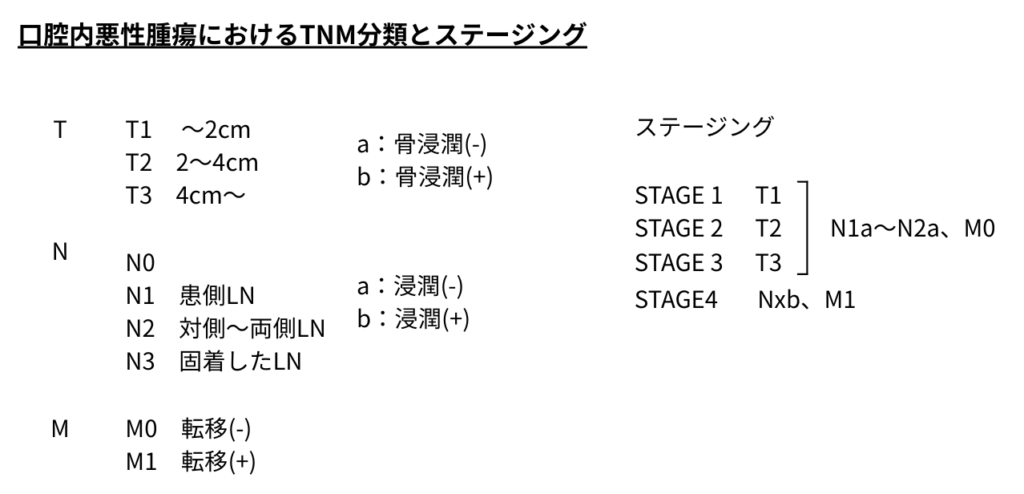

【ステージ分類】

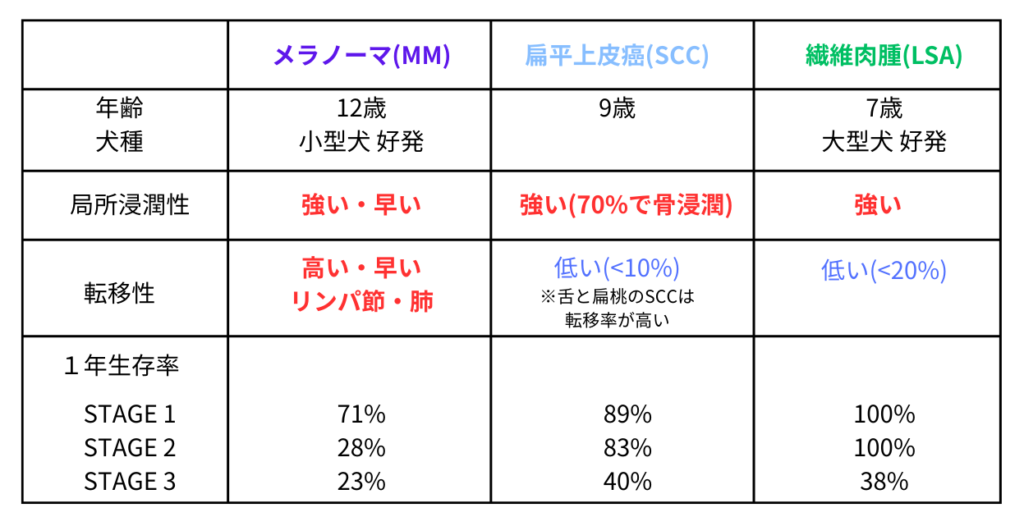

【局所浸潤性・転移性】

【随伴症候群】

- 腫瘍の増大により、周囲組織への圧迫や炎症に伴う疼痛

- 自壊・壊死・感染

診断

①視診・触診

口腔内腫瘍の肉眼所見もそれぞれの腫瘍の特徴的な場合がある。線維腫・線維肉腫は吻側に形成されやすい平滑・円形の腫瘤として認められやすい。扁平上皮癌や棘細胞性エナメル上皮腫はカリフラワー状に、有色素性メラノーマは様々な形ではあるものの、黒色の腫瘤として形成されやすい。

触診においては下顎リンパ節・内側咽頭後リンパ節の腫大や固着性を評価する。

②細胞診

25〜23Gの針でFNAを実施。口腔前庭に腫瘤が存在する場合は、口を閉じた状態で(口輪などをして)採取する。

少数の細胞数

- 紡錘形・細胞異型(±):線維肉腫、エプリス

→確定は病理組織検査

多量の細胞数

- 上皮細胞・細胞異型(+):口腔扁平上皮癌

- 上皮細胞・細胞異型(-)・柵状配列:歯原性上皮

- 間葉系細胞・細胞異型(+)・メラニン顆粒(±):口腔メラノーマ

・いずれの場合も異型の強いものはメラノーマを除外できない。

・広い細胞質+角質+異型細胞:扁平上皮癌の可能性が高くなる

・エプリス・線維肉腫は採取される細胞数が少ない(線維肉腫は異型細胞が採取されやすい)

③血液検査・レントゲン検査・(CT検査)

▼血液検査

- ミニマムデータベースとして実施。

▼レントゲン検査

- 顎骨への骨浸潤(歯科用レントゲンの方が有効)

- 遠隔転移の評価

▼CT検査

- 局所浸潤、肺野の評価、サージカルプランニングには有効

- 局所浸潤の評価においては過小評価となる場合がある

- 診断を目的としたCT検査はNG

- 良性腫瘍と重複する所見も多く、鑑別は困難

- リンパ節転移の判断も困難

④組織生検

細胞診での確定診断が困難な場合には実施する。

- パンチ生検(φ5mm〜)

- メス刃による楔形生検

- 姑息的切除

治療

メラノーマ

外科的摘出

- 腫瘤のみの姑息的切除:生存期間延長はほとんど期待できない。

再発率70%、生存期間中央値3〜4ヶ月 - 広範囲切除(顎骨2cm〜):生存期間中央値が9〜10ヶ月に延長

生存期間中央値は腫瘍のステージ分類に依存する。

ステージ1:17〜18ヶ月

ステージ2:5〜6ヶ月

ステージ3:3ヶ月

ステージ4:〜3ヶ月

放射線治療

- メラノーマの放射線感受性は中等度

- ORR(CR+PR)=〜80%

- 広範囲切除によるQOLの低下や外貌の変化を避けることもできる。

- 生存期間中央値は外科治療と同等である。

化学療法

- 全身療法としての有効性はなし

- 肉眼病変に対するORRは低く、効いたとしても期間が短い

- 有効性は不明だが、補助療法として用いられる事がある。

- ドキソルビシン(ミトキサントロン)、カルボプラチン、メトロノーム療法、トセラニブなどが考慮される。

ワクチン療法

- Oncept(メラニン合成に関与するチロシンキナーゼ)

2週間ごと×4回→その後、6ヶ月に1回 - 現在、日本国内では、大学病院、特定の2次診療施設、腫瘍科認定医1種を取得している獣医師が常勤する診療施設でのみ実施が可能とされる。

メラノーマのまとめ

- 口腔メラノーマは、転移性・局所浸潤性が高い腫瘍→根治≦緩和目的での治療

診断時の(微小)転移率は90%以上とも言われる。 - 病理検査で細胞異型性が中等度以上の場合、微小転移を起こしている可能性がかなり高い

- 無治療の場合、出血や採食困難による著しいQOLの低下となる

無治療MST:2ヶ月 - 姑息的手術の場合、再発率70%、MST3〜4ヶ月

- 広範囲切除後のMSTは腫瘍のステージングに依存する

- 外科治療+放射線療法など集学的治療でさらなる延命効果の可能性

扁平上皮癌

- 発生部位により挙動が異なる

口腔尾側(扁桃・舌根部):挙動が悪い

口腔吻側:浸潤性は強いが、転移率は低い

扁平上皮癌(吻側)

外科的摘出

- 最低1cm以上のマージン:局所再発率8%

- 顎骨切除術:MST9〜18ヶ月、1年生存率85%

- 1年生存率はステージングに依存傾向

ステージ1:89%

ステージ2:83%

ステージ3:40%

放射線治療

- MST:9〜12ヶ月

化学療法

- ピロキシカムで緩和効果あり

扁平上皮癌(尾側)

極めて悪性度が高く、転移率も高い

→集学的治療が必要となる。

外科治療

根治的広範囲切除が困難のため、すぐに局所再発

MST:60日

集学的治療

放射線治療:9Gy/fr(Total36Gy)術前放射

+外科治療→減量手術

+化学療法:カルボプラチン300mg/m2/Q3W

→MST:211日

口腔扁平上皮癌のまとめ

- 一般的に局所浸潤性が高く、遠隔転移率が低い

- 発生部位により挙動が異なり、尾側(扁桃・舌根部)では浸潤性も遠隔転移率も高く予後がわるい

- 吻側の場合、顎骨ごとの切除で予後が良好だが、臨床ステージに依存する

- 尾側の扁平上皮癌は外科治療単独では制御が困難となるため、集学的な治療の方がまだ良い

扁平上皮癌(猫)

- 猫の口腔悪性腫瘍の70%を占める。

- 局所浸潤が強くて早い(70%が骨浸潤)

- 遠隔転移率は低い

外科治療

- 顎骨を含めた広範囲切除時でも多くが再発

→再発までの期間:1-5ヶ月、1年生存率10%

放射線治療

メガボルテージ:MST3ヶ月

化学療法

- BLM(20mg/m2/sc sid×3days→その後Q1W×20)+MTX(15mg/m2→副作用が出ないギリギリ20mg/m2まで増量):ORR87.5%

線維肉腫

局所浸潤性が強く、遠隔転移率は低〜中(〜20%)

多くの場合は骨融解を引き起こしており、マージン(-)での局所再発率も高い。

外科治療

- 3cm以上の十分なマージンを取るべきだが現実的ではない。

- 広範囲切除:MST1年、1年生存率45%

放射線治療

- 感受性が低い

- 外科+放射線:1年生存率60%

化学療法

- 反応はほとんど期待できない

線維肉腫のまとめ

- 肉眼所見としては歯肉炎と類似するが、浸潤性が強く骨融解も引き起こす。

- 細胞診では優位な細胞が得られないケースも多々あり、異型度の高い紡錘形細胞が少量でも認められれば、可能性は考えられる。確定は病理組織学的検査が必要。

- 遠隔転移率は低い。

- 無治療では腫瘍増大による圧迫や自壊・感染によるQOLの低下が見られる

- 化学療法の効果は期待できない。