犬の甲状腺腫瘍

生物学的挙動

【プロフィール】

- 年齢:9.6歳

- 犬種:ビーグル、ボクサー、ゴールデンレトリーバー、シェルティ

- 発生状況

部位:1/3 両側性、2/3 片側性、稀に異所性(舌基部、縦隔内) - 良悪比

【浸潤性】

- 局所浸潤性が強い

【転移性】

- 高い(1/3で初診時に転移あり)

- 両側性は片側性の16倍遠隔転移しやすい

- 転移巣の進行は比較的遅い(転移よりも局所因子による悪化)

- 固着性(+):転移率が高い

| 大きさ | 転移率 |

| 20cm3以下(約Φ2.5cmまで) | 14% |

| 20-100cm3(Φ2.8cm〜4.6cm) | 74% |

| 100cm3〜 | 100% |

【随伴症候群】

- 頚部の物理的圧迫:嚥下障害、呼吸困難、顔面浮腫、ホーナー症候群

- 甲状腺機能低下:非再生性貧血、コレステロール上昇

- 血小板減少

- DIC

【TNM分類とステージング】

TNM分類

| T0 腫瘍なし T1 〜2cm T2 2〜5cm T3 5cm〜 a:固着なし b:固着あり |

| N0 リンパ節浸潤なし N1 患側リンパ節に浸潤 N2 両側リンパ節に浸潤 a:固着なし b:固着あり |

| M0 遠隔転移なし M1 遠隔転移あり |

ステージ分類

| ステージ1 | T1(a・b) N0 M0 |

| ステージ2 | T1(a・b) N1(a) M0 T2(a・b) N0/N1(a) M0 |

| ステージ3 | T3(a・b) Nに関係なく M0 Tに関係なく N1b/N2b M0 |

| ステージ4 | T・Nに関係なく M1 |

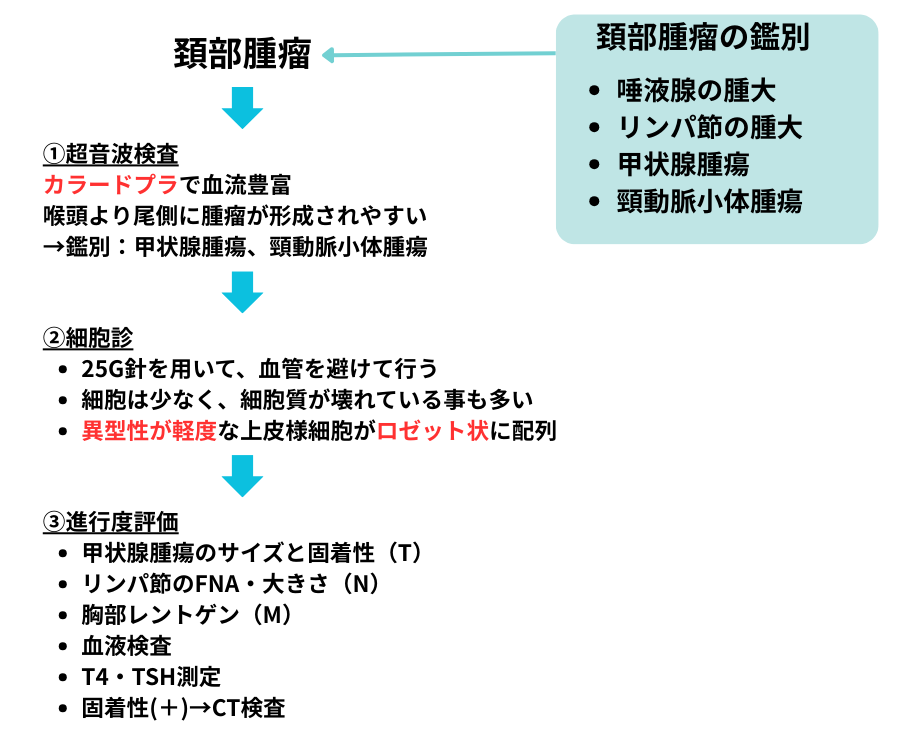

診断手順

治療

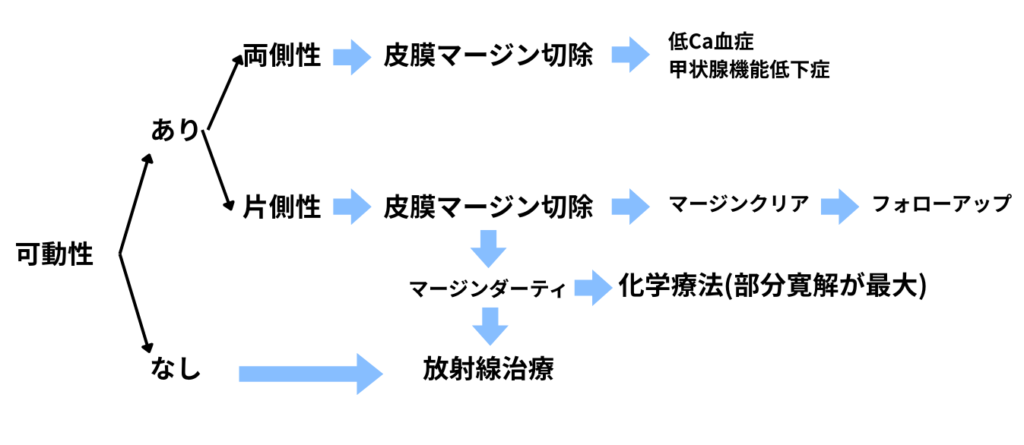

①根治目的:甲状腺全摘術

②緩和目的:可能な限り切除、減量目的で放射線治療

【外科治療】

- 最良の治療

- 両側摘出の場合は低Ca血症と甲状腺機能低下症に対するフォローアップが生涯にわたり必要

【化学療法】

- 一般的に肉眼病変にはさほど効果ない(良くても部分寛解)

- 術後の補助療法としての使用にも懐疑的である

- 分子標的薬で有効なケースもある

【放射線治療】

- 次善の治療選択として優れている

- 肉眼病変に対しても有効であるが、最大減量には6-22ヶ月必要である

予後

無治療の場合

MST:177日、1年生存率:0%

外科手術(可動性のある腫瘍)

- 小型の腫瘍(φ3cm未満)かつ マージンクリア

MST:2-3年

少数は初期に遠隔転移する可能性あり - 大型の腫瘍(φ3cm以上)かつ マージンクリア

MST:6-12ヶ月

多くは初期から遠隔転移を認める - 両側性 かつ マージンクリア

MST:3年(データ内の腫瘍の大きさについては言及なし)

両側摘出後、カルシトリオールの投与が必要 - マージンダーティ

補助治療が必要

→放射線療法(MST:558日)、化学療法?

放射線治療

- ※切除不能な腫瘍に対しては積極的に勧められる。

→1年生存率:80%、3年生存率:75% - 一方で、反応は緩徐的であるため、腫瘍による圧迫障害が生じている時には不向きである。

- 最大減量には6〜22ヶ月と個体差がある。

※固着性腫瘍における外科手術は大量の失血・ダーティマージン・神経系の損傷などの点から適応されない。

甲状腺腫瘍のまとめ

- 少数では発生当初から遠隔転移のリスクはあるものの、サイズが小さく、固着性のない段階で外科手術を行うことが長期予後につながる。

→早期発見と早期治療介入が治療の鍵 - 固着性のある腫瘍における外科手術はリスクが高いため、固着性腫瘍においては放射線治療が積極的に勧められる。

- 放射線治療への感受性は比較的に高く、長期予後が望めるものの、最大減量に数ヶ月以上かかるので頚部圧迫による障害が出ている状態では不向きである。

- 化学療法への感受性が低いため、望めても部分寛解が限界である。