猫の肥大型心筋症について|病態と診断と治療について詳しく解説

猫に多く見られる心臓病のひとつに「肥大型心筋症(HCM)」があります。この病気は時に命に関わる「肺水腫・胸水貯留」や「動脈血栓塞栓症(ATE)」を引き起こすことがあり、早期発見と予防がとても大切です。本記事では、HCMの病態や診断、治療法について詳しく解説します。

肥大型心筋症とは?

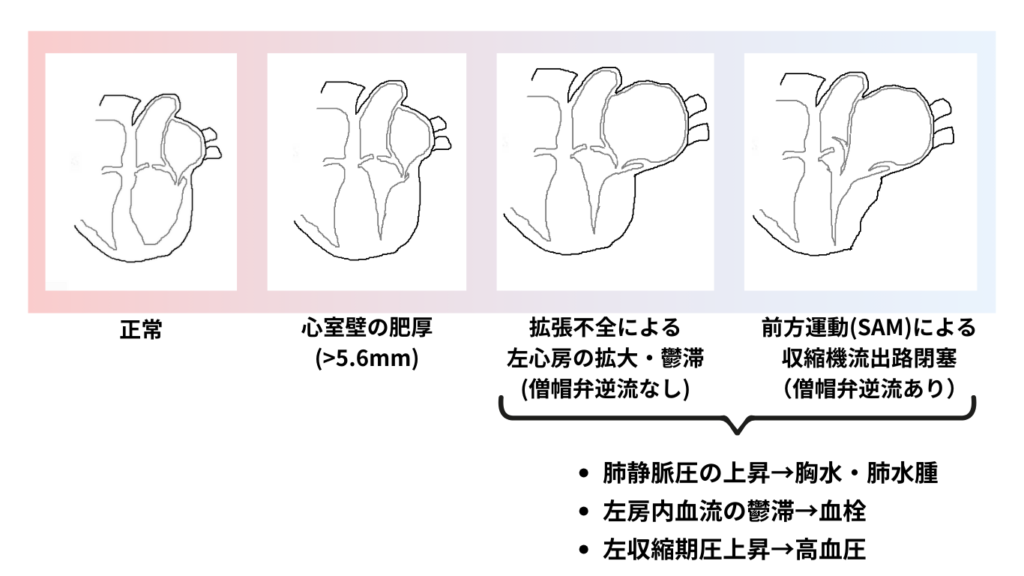

肥大型心筋症(Hypertrophic Cardiomyopathy:HCM)は左心室の壁(心筋)が非常に厚くなる心疾患です。心筋症と診断される猫の2/3を占めます。進行するまで無症状であるケースがほとんどです。心筋が求心性(内腔に向かって)に肥大する事で、心臓内部の空間(左室内腔)が狭くなり、効率的に血液を送り出せなくなっていきます。

左心室の拡張機能が低下する病態なので、進行すると、左室内腔の血液が左心房に鬱滞し、左心房が拡大していきます。この際、僧帽弁の逆流は認められません。

さらに進行すると、僧帽弁の弁輪構造に”ゆがみ”、収縮するたびに大動脈弁が狭窄する収縮期流出路閉塞を引き起こし、僧帽弁逆流も伴うようになります。ここまで進行した状態を閉塞性肥大型心筋症(HOCM)と呼びます。

左心房の鬱滞に伴い肺静脈圧が上昇すると、胸水貯留・肺水種が引き起こされます。また、左心房内の血液の鬱滞により凝固活性が亢進する事で血餅が形成されます。この血餅が血流に乗る事で動脈血栓塞栓症(ATE)が引き起こされます。

原因

HCMは遺伝的な要素が関与していると考えられており、特にメインクーンやラグドールなどの猫種では遺伝子変異が報告されています。ただし、雑種猫でも発症することがあります。

肥大型心筋症の診断法

HCMの診断には以下のような検査が行われます:

心エコー検査

心筋壁の肥厚

左室拡張期末期:壁厚>5.6mm

※この際、後負荷をきたす他の疾患(脱水・甲状腺機能亢進症など)を除外する

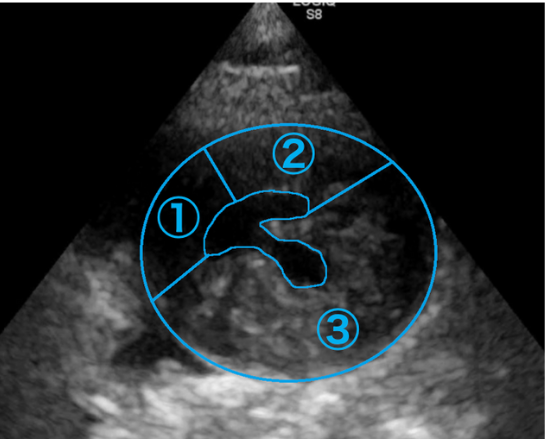

2-D法(Fox 1995)

・右傍胸骨 単軸像で乳頭筋を基準として2分した中隔壁の50%以上(①と②)が、もしくは左室自由壁(③)が5.6mm以上であれば心筋肥厚と判断する。

左心房拡大の指標

- LA/AO>1.6

- 左心房径>1.6

※この際、僧帽弁逆流は必須ではない。”拡張機能不全”に伴い、左房拡大するため。

心肥大が顕著ではなく、明らかな左心房拡大を認める場合は拘束型心筋症(RCM)が疑われる。

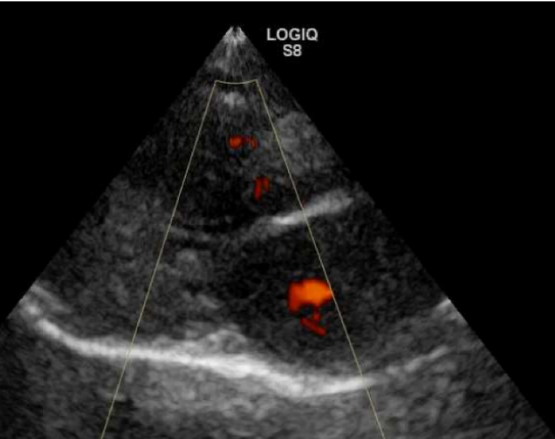

左室流出路閉塞:SAM(前方屈出運動)の検出

僧帽弁前尖(中隔尖)や腱索が前方の中隔壁に引き込まれ(SAM(前方屈出運動))、収縮期に左室流出路が閉塞し、僧帽弁装置の”ゆがみ”により、2次的に僧帽弁閉鎖不全症が生じる。

- 収縮期において、僧帽弁中隔尖が心室中隔へと接する。

- 収縮期において、僧帽弁逆流と大動脈乱流を認める(Y字型のドプラー効果)

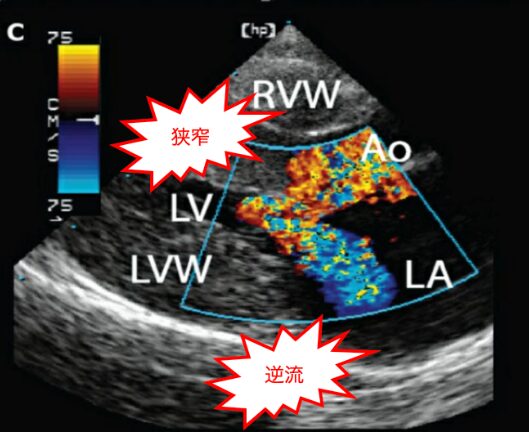

モヤエコー像の検出: SEC(Spontaneous Echocardiographic Contrast)

- 血栓傾向となると、拡大した左心房・左心耳内に渦を巻くような等〜低エコー性のモヤモヤ(SEC)が認められます。

- 一般的に、LA/AO>1.6-2.0もしくはLA>16mmの場合には血栓予防治療を開始します。

- 左心耳内血流速度<0.2m/sの場合、SECが認められやすい。

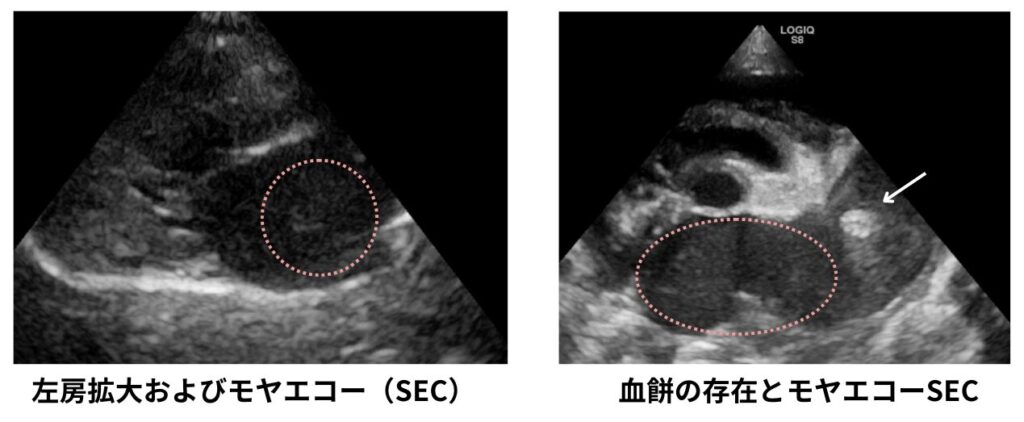

レントゲン検査

猫の肥大型心筋症は求心性に肥大(内腔に向かって肥大)するため、進行していない症例ではレントゲン検査で診断する事はできません。

しかし、胸水貯留や肺の浸潤影の鑑別疾患を特定する上で、レントゲン検査は有効です。

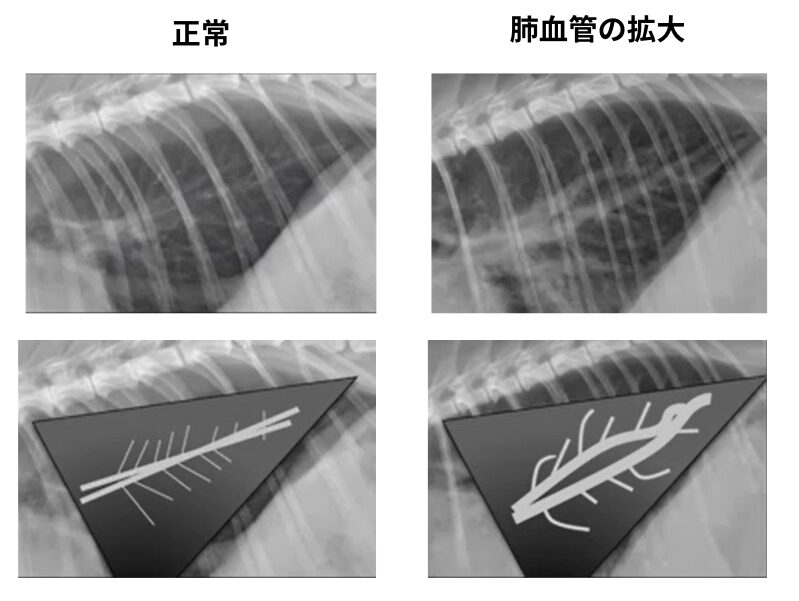

猫の肺水腫における不透過領域パターンは、犬とは異なり様々なパターンを呈します。この際の鑑別疾患としては、細菌性肺炎や浸潤性肺腺癌などが挙げられます。肺水腫を引き起こすに至るほどの心筋症の場合は、心臓の拡大(VHSの上昇)や後葉領域における肺血管の拡大(ムチムチとした肺血管)が認められるようになります。

補助検査

血液検査

- ミニマムデータベースとして

- 特に腎臓と甲状腺機能と脱水の評価は必須

- NT-Pro BNPはうっ血性心不全及び心疾患の存在と有意に相関する。

心電図検査

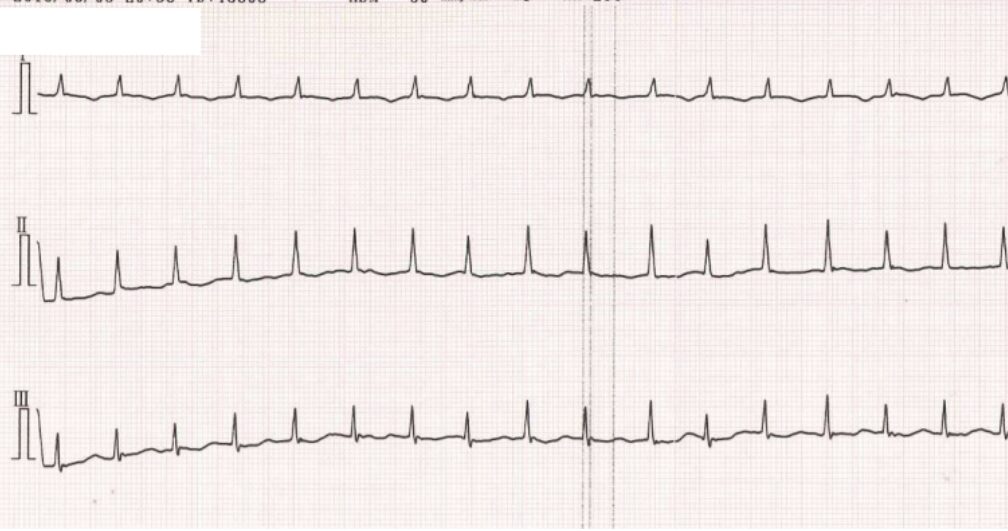

肥大型心筋症では、頻脈性の不整脈、心房細動(P波消失とRR間隔の絶対的不整)、期外収縮、心室頻拍などが認められやすい。また、胸水貯留に伴いR波の低電位が認められます。

心房細動の心電図。一見正常のようにも見えるが、P波がはっきりせず、基線のブレやRR間隔の不整が認められる。

猫の肥大型心筋症の治療

うっ血性心不全(肺水腫・胸水貯留)

利尿剤

- フロセミド(0.5〜4mg/kg/sid〜tid)

- トセラミド(0.1〜0.3mg/kg/bid)

利尿剤の投与によりRAASを活性化させてしまうため、投与後はACE阻害剤を併用する。用量依存性に腎機能障害をきたすため、腎機能をモニターしながらなるべく低用量で維持できる事が望ましい。フロセミドからとセラミドへ移行する場合は、投与しているフロセミドの1/10量を基準に検討する。

ACE阻害剤

- エナラプリル(0.5mg/kg/sid〜bid)

- ベナゼプリル(0.5mg/kg/sid)

腎臓のGFR低下をきたす恐れがあるため、投与開始1週間後には腎機能を評価する。

強心剤

- ピモベンダン(0.1〜0.25mg/kg/bid)

犬の心臓病と違い、猫の心筋症の治療において、強心薬(ピモベンダンなど)の使用は慎重な判断が求められます。猫における強心薬の有効性に関するエビデンスが限られている事や、特に肥大型心筋症(HCM)の場合には心筋の過剰な収縮が問題となるため、強心薬の使用が逆効果になる可能性も指摘されています。

肺水腫や胸水貯留などの急性期の場合、ドブタミンの持続点滴も実施される場合があります。

不整脈のコントロール及びリモデリング対策

- カルベジロール(0.1〜0.5mg/kg/sid〜bid)

- アテノロール(6.25〜12.5mg/head/sid〜bid)

β遮断薬は、レートコントロールを目的として使用されます。これらの薬剤は心筋の不応期を延長し、心拍数を低下させることで、心筋の酸素消費量を抑えます。その結果、心筋リモデリング(特に線維化)の進行を防ぐ効果が期待されます。

臨床的には、心房細動(AF)や頻脈性不整脈、SAM(収縮期前方運動)を伴う肥大型閉塞性心筋症(HOCM)などの症例で主に使用されます。

ヒトの報告では、心筋保護効果はすべてのβ遮断薬に共通するわけではなく、脂溶性の高いβ遮断薬(カルベジロール、メトプロロール、ビソプロロールなど)において明確に認められている一方、水溶性の高いアテノロールでは同様の効果が認められないとされています。

なかでもカルベジロールは、他のβ遮断薬と比較してβ1遮断作用がマイルドであるため、心拍数を穏やかに抑えつつ、心収縮力への影響を最小限に抑えることが可能です。また、弱いβ2遮断作用(※血管収縮や気管支収縮などの副作用につながる)と弱いα1遮断作用も持ちますが、β2遮断作用はα1遮断作用によりある程度相殺されるとされています。受容体遮断の比率は、β1:β2:α1=7:1:1程度と報告されています。

これらの理由から筆者は、作用が穏やかで慎重な管理が求められる症例においては、アテノロールよりもカルベジロールを選択することが多くなっています。

血栓予防

- クロピドグレル(18.75mg/head/sid)

- アスピリン(5mg/head/sid-eod)

LA>16mmもしくはLA/AO>1.6-2.0の際には、モヤエコー(SEC)の存在の有無に関わらず血栓予防治療も開始します。アスピリンよりもクロピドグレルの方が、再発予防期間が長いといった事から、筆者はクロピドグレルを好んで使用しています。

まとめ

肥大型心筋症(HCM)は猫の心筋症の中で最も多い疾患で、病態が進行しない限り目立った症状が認められません。早期発見には心臓の超音波検査(もしくはNT-Pro BNPという特殊な検査)が有効のため、定期的な健康診断をおこなう事が愛猫の健康を守る上で大切です。

LINE友だち追加で診察予約・最新情報がチェックできます!!

茅ヶ崎市・藤沢市エリアで猫の心臓病でお困りの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。

関連記事