猫の動脈血栓塞栓症について|病態と診断

猫の動脈血栓塞栓症(ATE)とは、「血栓」と呼ばれる血のかたまりが動脈に詰まり、血液の流れが途絶えてしまう病気です。特に、後ろ足に向かう大動脈の分岐部(大腿動脈分岐部)で詰まることが多く、突然の後ろ足の麻痺や激しい痛みを引き起こします。この記事では、猫における動脈血栓塞栓症の原因や病態、治療法について詳しく解説します。

主な原因は心疾患

この病気は、特に「肥大型心筋症」と呼ばれる心臓病を持つ猫によく見られます。心臓の中で血液がよどんだり、渦を巻いたりすることで血栓ができやすくなります。その血栓が心臓から血管を通じて全身に流れていく過程で、大動脈の分かれ道などに詰まりやすくなるのです。

他にも、甲状腺機能亢進症や肺腺癌などの腫瘍に関連した病態(腫瘍随伴症候群)が原因となることもあります。ただし、検査をしても明確な原因が見つからない「特発性」のケースも少なくありません。

血栓ができる3つの要因

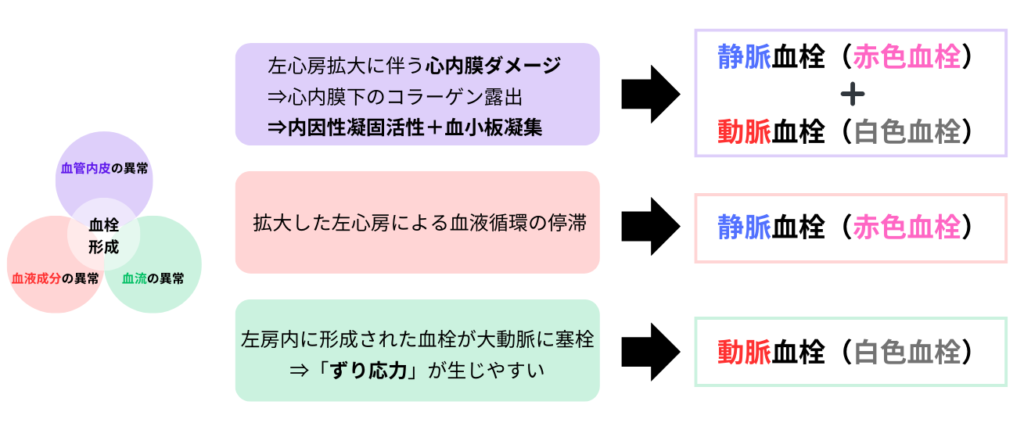

動脈血栓塞栓症(ATE)は、肥大型心筋症を持つ猫において重要な合併症のひとつです。この病気の背景には、「ウィルヒョウの三徴(Virchow’s triad)」と呼ばれる3つの要因が関係しています。

肥大型心筋症(HCM)を基盤として考えると、心室の拡張不全によって左心房が拡大し、その内膜に損傷が生じます。これにより、心内膜下のコラーゲンが露出し、内因性の凝固反応や血小板の凝集が起こりやすくなります[血管内皮の異常]。

また、HCMによって拡大した左心房内では血液の流れが滞留しやすくなり、血液成分の性質にも変化が生じます[血液成分の異常]。

さらに、形成された血餅(血栓)が心臓から全身に送り出され、大動脈の狭い部分に詰まりかけると、血流による「内壁をこする力(ずり応力)」が増加し、それがさらなる内因性凝固の活性化を促します[血流の異常]。

これら3つの要因――血管内皮の異常、血液成分の異常、血流の異常――が相互に関与し、動脈血栓塞栓症(ATE)の発症につながるのです。

ATEで発生するのは動脈血栓と静脈血栓の両方

血栓は大きく分けて、「動脈血栓」と「静脈血栓」の2種類があります。

動脈血栓は、血流が速い動脈内で形成されます。速い血流によって血小板が血管内壁をこするような力(=ずり応力)が強まり、それによって血小板が活性化されます。このようにしてできる血栓は、血小板の割合が多く含まれており、見た目が白っぽいことから「白色血栓」と呼ばれます。

一方、静脈血栓は血流が遅い静脈内で形成されます。血流が滞ることで凝固因子が活性化されやすくなり、フィブリン(凝固反応の最終産物)を主体とした血栓が作られます。さらに、赤血球も多く巻き込まれるため、このタイプの血栓は「赤色血栓」と呼ばれます。

肥大型心筋症に伴う動脈血栓塞栓症(ATE)は、この動脈血栓と静脈血栓の両方が形成されるため、それぞれに対する治療を考慮する必要があります。

動脈血栓塞栓症の症状と診断

猫の動脈血栓塞栓症(ATE)について以下の事が言われています:

- 閉塞部位は両側後肢(71%)、片側後肢(12%)、片側前肢(11%:特に右前肢)、両側後肢+片側前肢(2.4%)

- 剖検例では脳・腎臓・腸間膜動脈にも認められている。

- オス(♂) >> メス(♀)

- ATEは肥大型心筋症の猫の13〜17%に続発する(剖検例では41%)

- 肥大型心筋症以外の心筋症でも発症する。

- 治療症例における予後は①24時間生存率70%②1週間生存率44%③生存期間中央:11.5ヶ月④ATEのみ:4ヶ月、ATE+肺水腫:2.5ヶ月など報告によりまちまちである。

- 再発率は46.7%(再発までの期間中央値:118日)

猫の動脈血栓塞栓症(ATE)の症状

猫の動脈血栓塞栓症(ATE)の症状は閉塞に伴う激しく鋭い疼痛と、血流遮断に伴う虚血性神経障害によって引き起こされます。

典型例は「ギャン!と鳴いた後から足(後肢)を引きずる」といった症状が見られます。

その他には

- 嘔吐

- 触ろうとすると怒る

- 流涎(涎)

- 開口呼吸

のような激しい痛みによって起こる症状や、肺水腫を伴っている症例の場合は

- 頻呼吸・腹式呼吸

- 口から赤い液体が出る(喀血)

- 虚脱して動かない

といった症状も見られることがあります。

猫の動脈血栓塞栓症の診断

身体検査:ATEの5P

典型的な猫の動脈血栓塞栓症においては通称「ATEの5P」と呼ばれる兆候が認められると言われています。

- 疼痛(Pain)

- 蒼白(Pallor)

- 脈拍喪失(Pulselessnes)

- 感覚異常(Parethesia)

- 運動麻痺(Paralysis)

実際の臨床現場でATEを疑う身体所見は「不全麻痺・完全麻痺+脈圧の弱さ」が典型的で、その他として肢端の冷感・パットの色調の変化・疼痛・直腸温の低下などが認められます。

直腸温の低下は予後不良因子に含まれており、37.2℃以下の場合は生存率50%未満という報告もあります。

パットの色調は上図のように、急性期では思ったほど激しい変化が見られない印象があります。

血液検査

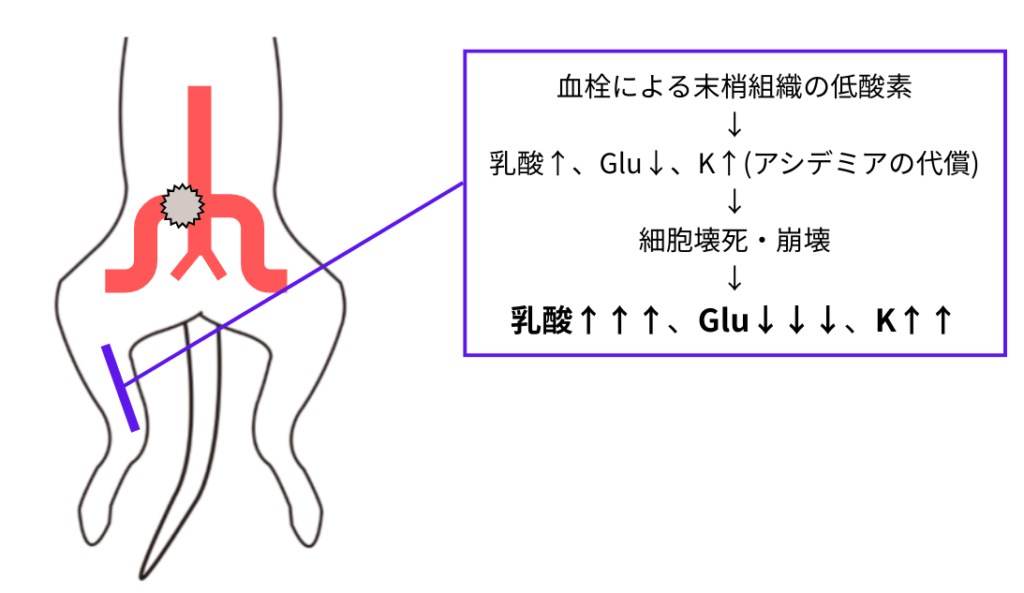

罹患肢と正常部位での血液性状を比較します。罹患肢では血栓による末梢組織の低酸素症により、細胞が嫌気解糖・アシデミア状態となります。さらに進行すると細胞壊死・細胞崩壊となるため、乳酸値の上昇(嫌気解糖)・血糖値の低下(エネルギーの消費)・カリウムの上昇(アシデミアの代償)・リンの上昇(細胞融解産物)が認められます。

罹患肢と正常部位での血液値の差は以下の通りです。

- ΔGluのカットオフ値:30mg/dl(SE:100%、SP:90%)

- ΔLacのカットオフ値:4.9mmol/l(SE:100%、SP:100%)

※カリウム値は末梢・正常血管ともに上昇傾向になりますが、正常範囲または優位差がないことが多いです。

超音波検査

外側腸骨動脈分岐部領域において等〜混合エコー原性の血栓を検出できることがあります。カラードプラを乗せると血流の遮断が認められることもありますが、超音波検査で血栓の存在が明らかではなくとも、血栓塞栓症を除外する事はできません。

まとめ

猫の動脈血栓塞栓症は心筋症を持つ猫に比較的多く見られる救急疾患です。後肢に形成されやすく、典型的な症例では「鋭く激しい痛み」と「神経麻痺」が同時に認められます。診断する上では、身体検査が重要で、ATEが疑われる症例では罹患肢と正常部位との血液性状の違いを見る事がポイントです。

突然の歩行異常や痛みが見られた際は、早急に動物病院へ受診しましょう。

次回は、猫の動脈血栓塞栓症の治療について解説します。

LINE友だち追加で診察予約・最新情報がチェックできます!!

茅ヶ崎市・藤沢市エリアで猫の心臓病でお困りの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。

関連記事