猫の動脈血栓塞栓症について|治療篇

猫の動脈血栓塞栓症(Arterial Thromboembolism:ATE)とは、「血栓」と呼ばれる血の塊が動脈を閉塞し、血流が遮断されることで組織虚血を引き起こす病態です。特に後肢へ向かう大動脈の分岐部(大腿動脈分岐部)に詰まることが多く、突然の後肢麻痺や激烈な疼痛を伴います。本記事では、ATEの治療に焦点を当てて解説します。

病態と診断についてはこちら↓↓

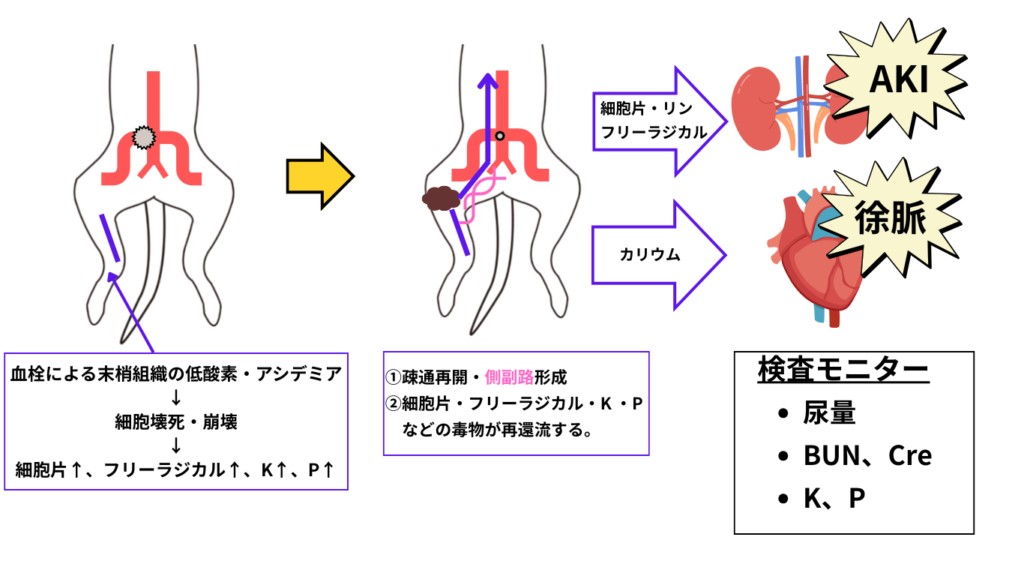

動脈血栓塞栓症(ATE)に伴う障害

心筋症(特に肥大型心筋症:HCM)などにより左心房内で血栓が形成され、これが末梢の動脈、特に大腿動脈分岐部に塞栓します。急性閉塞によって鋭い疼痛と虚血性神経麻痺が出現し、末梢組織は低酸素状態に陥ります。これにより、嫌気的代謝、アシデミア、細胞壊死が進行します。

壊死した細胞からはカリウム、リン、細胞片、フリーラジカルが放出され、再灌流が起こった際にはこれらの有害物質が全身循環に戻ることで「再灌流障害」を引き起こし、急性腎障害や心筋抑制をもたらし、重篤な場合は死に至ります。

したがって、ATEによる障害は:

- 急性期: 血管閉塞による激痛、再灌流障害(→ 急性腎障害、心筋抑制)

- 慢性期: 虚血性神経麻痺、末端壊死、運動障害

が主な問題として挙げられます。

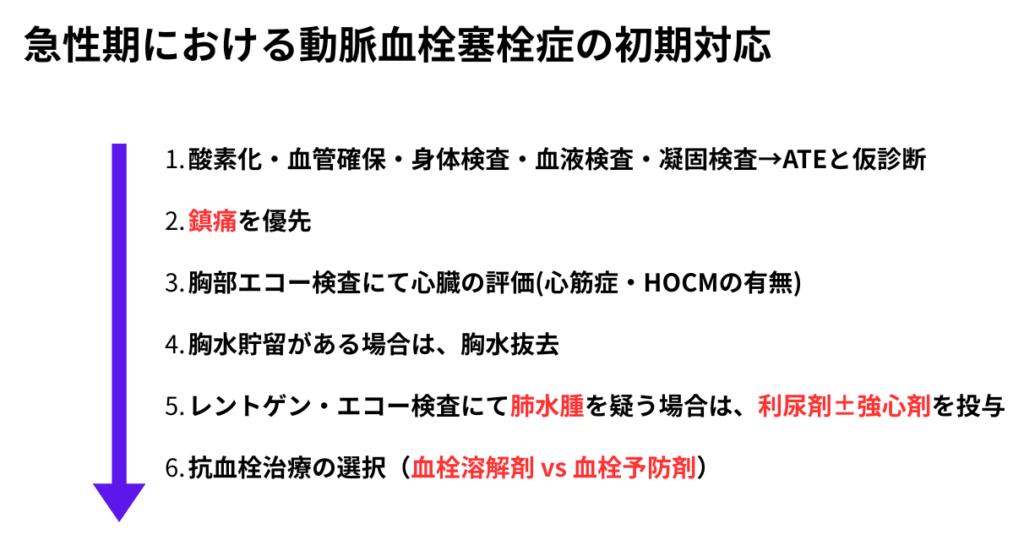

急性期における初期対応と治療

当院における、急性期の初期対応は以下のような流れでおこなっております。

急性期においては早期な判断と早急な治療介入が治療の鍵となります。「後肢が動かない」+「突然痛そうに鳴いた」・「嘔吐した」といった主訴で来院されることが多く、この時点でATEを強く疑い、処置と検査を実施します。

鎮痛処置を最優先

ATEが疑われる場合、まず鎮痛処置を最優先に行います。これは虚血による激烈な疼痛が交感神経系を亢進させ、心拍数の上昇・心筋酸素消費の増加・致死的不整脈の誘発などにつながるためです。

使用薬剤には以下が推奨されます:

- ブプレノルフィン:20 μg/kg 静注

- フェンタニル:5 μg/kg 静注、またはCRI

※NSAIDsは腎虚血のリスクから原則使用しません。

呼吸状態のスクリーニング

ATEではしばしば基礎疾患として心筋症が存在し、同時に肺水腫や胸水を認めることもあります。鎮痛後は速やかに胸部X線や超音波検査を行い、呼吸状態を評価。肺水腫や胸水が存在する場合は利尿薬(フロセミド等)を用いた治療を優先します。

血栓に対する治療と予防

急性期に適応となる治療:血栓溶解薬「クリアクター」

「クリアクター(t-PA製剤:モンテプラーゼ)」は、形成された血栓を溶かす作用があります。ストレプトキナーゼやウロキナーゼよりも局所血栓に対する親和性が高い事が特徴的です。

投与量は27500U/kgを1分以上かけてivとされます。筆者が救急診療に従事していたときは、規定量の半分をSlow ivし、残り半量を30〜60分かけてCRIしていました(感覚的には全量ivよりも早期症状改善率が高かった印象でした)

報告上では、tPA投与群と非投与群において、生存率、生存期間、再還流障害や急性腎不全の発症に有意差はありませんが、早期症状改善率はtPA投与群の方が高いとされています(50%の症例で36時間以内に閉塞部の再疎通、43%で来院から48時間以内に歩行可能に)。

しかし、tPA製剤は費用対効果が低い事(高価な薬の割には全体的なメリットが少ない)や、投与後には集中的な管理とモニターが必要な事から、使用できる施設が限られているものと思われます。

また、tPAはフィブリン依存性に作用するため、フィブリンが新鮮なうち(発症後数時間以内)でないと効果が著しく低下してしまうため、適応症例も限られてきます。

エビデンスとしては限定的ですが、筆者が救急診療に従事していた時は「発症から6時間以内」「高K血症でない」「明らかな凝固異常を呈していない」症例において、費用対効果とリスクを許容できる患者に投与をしていました。

急性期〜長期的な治療

急性期における血栓溶解剤が適応とならない場合や許容されない場合、さらなる血栓形成を予防する血栓予防剤が適応となります。

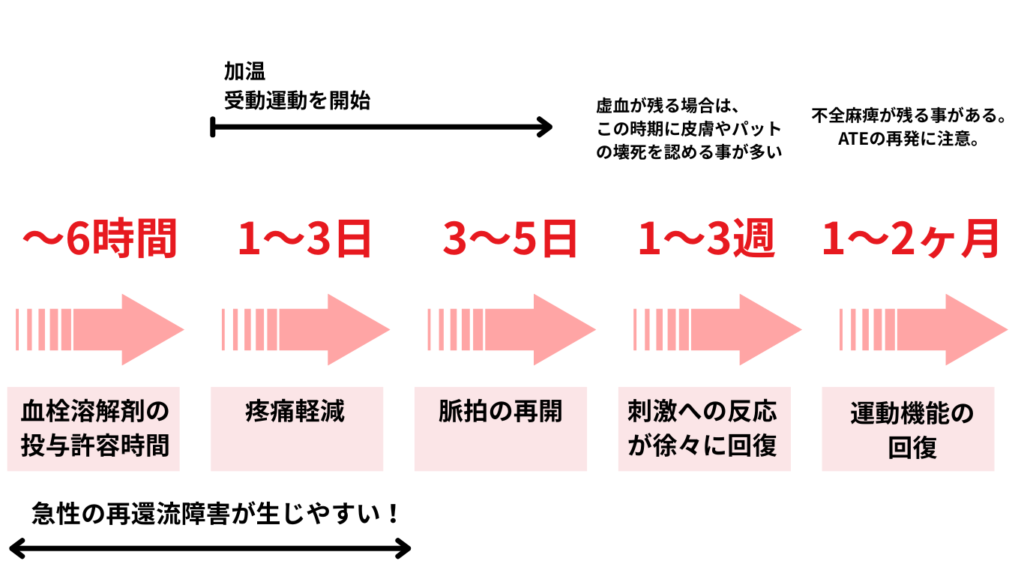

こちらの治療では、形成されている既存の血栓自体を溶かす作用はありませんが、血小板凝集や凝固カスケードを抑制し、新たな血栓や既存血栓の拡大を防ぐことを目的とし、既存の血栓は体内の線溶系(フィブリン分解系)により自然に少しずつ溶解される事を期待したものです。こちらの治療の時間軸を以下のようにまとめました。

血栓予防薬

血栓形成予防薬には「動脈血栓」予防を目的としたクロピドグレルやアスピリン、「静脈血栓」予防を目的とした低分子ヘパリンやリバーロキサンといった薬があります。

心筋症から発症する動脈血栓塞栓症は静脈血栓と動脈血栓のいずれも認められます。

最近ではリバーロキサンとクロピドグレルを併用した治療で有効性を示した報告もあります。病態機序からも非常に理に適った治療法だと思います。

クロピドグレル(抗血小板薬)

クロピドグレル(商品名:プラビックスなど)は、血小板の凝集を抑えることで血栓の形成を予防します。猫での研究では、アスピリンよりもクロピドグレルの方が再発予防に優れているという結果が出ています。HCMで左心房の拡大がある猫では、クロピドグレルの予防的投与が推奨されます。

リバーロキサン(Xa因子阻害薬)

リバーロキサン(商品名:イグザレルトなど)は、凝固因子Xaを阻害し、血液が固まりにくくする薬です。猫では動脈・静脈両方の血栓予防に使われることがありますが、投与量の調整や出血リスクに注意が必要です。

低分子ヘパリン(抗凝固薬)

低分子ヘパリンは、血栓の生成を防ぐために短期集中治療で使用されることがあります。皮下注射で投与され、急性期の入院管理下で使用されることが多いです。

血栓塞栓症と心原性肺水腫を併発している症例の治療は難しい!

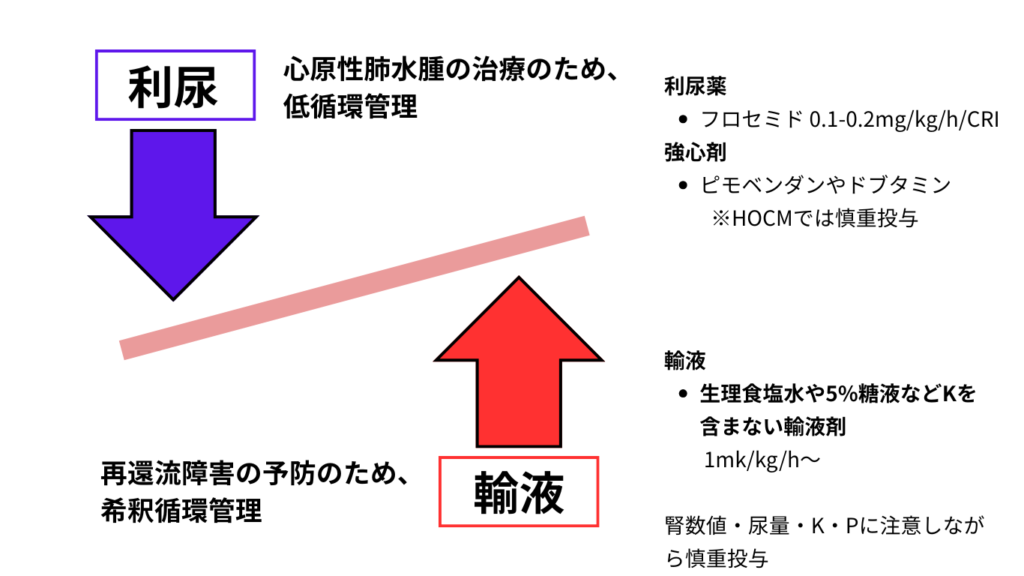

ATEは心筋症に伴って発症することが多く、同時に心原性肺水腫を認める症例もあります。この場合、治療のアプローチが相反するため、難易度が高くなります。

- 肺水腫 → 利尿薬を使用し循環量を減らす(低循環)

- ATE → 輸液により希釈循環を確保し、再灌流障害を予防する(高循環)

この矛盾する治療方針を両立させるためには、尿量・電解質・腎数値・呼吸状態をモニターしながら、再還流障害が起こらないような輸液管理と、肺水腫を改善させるための利尿治療を厳密におこなわなければなりません。

まとめ

猫のATEは、診断・治療のタイミングが生命予後を左右する疾患です。

初期対応では鎮痛・呼吸評価・再灌流障害の予防が重要となり、状況によってはtPAによる積極的治療や、血栓予防薬による保存療法を選択します。

また、ATEは再発率も高いため、基礎疾患(心筋症)の管理と長期的な血栓予防も不可欠です。飼い主と継続的に連携し、最善の治療戦略を立てていきましょう。

LINE友だち追加で診察予約・最新情報がチェックできます!!

茅ヶ崎市・藤沢市エリアで猫の心臓病でお困りの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。

関連記事