マダニが媒介する“SFTS”とは? 関東での広がりとマダニ予防の重要性

SFTS(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome:重症熱性血小板減少症候群)は、SFTSウイルス(種名 Bandavirus dabieense)によって引き起こされる感染症で、発熱、白血球減少、血小板減少を主な症状とする重篤な熱性疾患です。

このウイルスは、マダニの吸血によってヒトや犬・猫に伝播する節足動物媒介性ウイルスであり、自然界では西日本を中心に分布が報告されていますが、近年その活動域は全国的に広がりつつあります。

発生状況

2024年には全国で122例のヒト感染症例が報告され、2025年6月1日時点ですでに56例が届出されています。

また、同年6月には香川県で死亡例も発生しており、依然として高い致死率を示す感染症であることがうかがえます。

これまでに31都府県での発症報告があり、特に西日本を中心に広がってきましたが、東日本でも静岡県などで感染例が確認されており、マダニの生息域が拡大していると考えられています。

さらに、2025年5月と6月には茨城県で犬と猫の感染が確認されており、関東圏におけるSFTSウイルスの存在と感染リスクの高まりが懸念されます。

感染経路

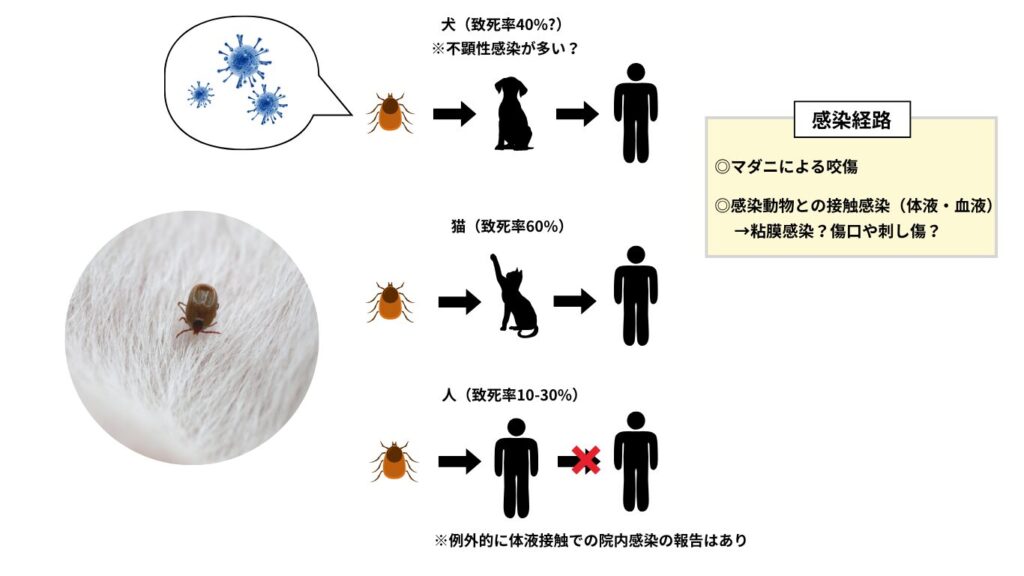

SFTSウイルスは、主にウイルスを保有するマダニに刺されることで感染します。

また、感染した犬や猫の血液、唾液、分泌物などが粘膜に接触することで、人にも感染が成立する可能性があります。特に咬傷や舐められた傷などには注意が必要です。

ただし、健康なペットや完全室内飼育の犬猫から人に感染した例はこれまでに報告されていません。

SFTSを発症した場合の致死率は、人では10-30%、猫では60%、犬では40%程と言われています。犬においてはSFTSに感染しても発症しない(不顕性感染)こともあると考えられています。

SFTS感染症の病態機序

SFTSウイルスは主にマクロファージや血管内皮細胞に感染し、サイトカインストームを引き起こします。

これにより発熱・血管透過性亢進・DIC様の凝固異常が生じ、白血球や血小板が急減します。肝・腎・中枢神経系への多臓器障害が進行し、重症例ではショック・意識障害・出血傾向を呈します。特に猫では炎症反応が激烈で、急速な致死経過を取ることがあります。致死率が高いため、早期の診断と集中治療が極めて重要です。

-

FIPウイルスと同様にマクロファージに感染するのに腹水とか貯留しないの?

-

SFTSウイルスとFIPウイルス(猫伝染性腹膜炎ウイルス)は、いずれも免疫系細胞(特にマクロファージ系)を標的にする点で類似していますが、病態や病理像には決定的な違いがあります。これは免疫反応の質が異なるためで、SFTSウイルスは感染後に急性にサイトカインが暴走(サイトカインストーム)し、「一気に炎症が燃え上がって壊れてしまう」ような病態になります。一方で、FIPウイルスは抗体依存性の感染と免疫複合体形成がメインとなるため、「じわじわと免疫が暴走し組織を作り替えてしまう」ような病態になります。

犬猫におけるSFTS感染症の臨床症状

ネコでは、いずれの年齢・性別からも発症例がみられます。症状は、元気食欲低下、発熱(39℃以上)、黄疸が多く、下痢や嘔吐などの消化器症状を示す場合もあります。血液検査では、白血球数減少(78%)、血小板数減少(98%)、AST 上昇(91%)、CPK上昇(100%)、T-bil 上昇(96.9%)がみられます。重症例では急速に状態が悪化し、発症後数日で死亡する症例が多いです。一方で、回復した場合は後遺症は特にみられていません。

イヌの SFTS 発症例においても、ネコと同様に元気・食欲低下、発熱(39℃以上)、白血球数減少、血小板数減少がほぼすべての症例でみられます。しかし、犬の場合は猫に比べて軽症であり、不顕性感染である可能性も高いとされています。

犬猫におけるSFTS感染症の診断と治療法

病原体診断・血清診断

犬や猫のSFTSに対する病原体診断および血清診断は、

- 国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所

- 一部の国立大学

- 一部の民間検査会社

において実施されています。

動物病院でSFTSが疑われる犬や猫を診察した場合には、各研究機関に事前連絡を行い、指定された方法で検体(血清)を郵送することで診断依頼を行います。

治療について

現在のところ、犬猫のSFTSに対する有効な特異的治療法は確立されていません。

本疾患は、サイトカインストーム(免疫暴走)による全身性の炎症反応が関与していると考えられており、治療は全身性炎症反応症候群(SIRS)に準じた支持療法が中心となります。。

動物病院スタッフの健康管理

動物病院において、SFTSの院内感染事例が報告されています。

咬傷や引っ掻き、マダニの吸血がなくても感染したケースがあり、感染動物の血液や分泌物を介した接触感染や飛沫感染の可能性が指摘されています。

そのため、感染が疑われる動物の診療やケアを行う際は、接触および飛沫感染予防策を必ず実施することが重要です。

ヒトにおけるSFTSの潜伏期間は10〜14日程度とされています。

感染動物を取り扱った後は、2週間程度の体調観察が推奨されます。この期間中に体調不良が現れた場合は、速やかに医療機関を受診し、SFTS発症動物との接触があったことを必ず伝えましょう。

ヒトのSFTS感染症は主に60代以上の高齢者に多く発症していますが、これはあくまでマダニ咬傷による自然感染例に限ったリスクと考えられています。

そのため、獣医療現場においては、年齢に関わらず感染防護に十分注意を払い、適切な感染対策を徹底することが必要です。

飼い主としてできる対策

- 犬も猫も通年のマダニ予防薬は必須

- 愛猫は完全室内飼いにして、逃走に注意する

- 散歩後は全身をチェック(耳、首、足回り)

- 草むら・山林・河川敷の多い場所は要注意(特に西日本地域)

- 愛猫・愛犬と自分に体調不良(発熱・だるさ・嘔吐など)があれば、速やかに医療機関へ連絡・受診

- 感染が疑われる場合は、動物病院も人医療機関も必ず「SFTSの可能性あり」と伝える

まとめ

SFTSはマダニの吸血によって感染する重篤な病気ですが、感染動物の体液や排泄物からも感染する危険性もあります。我々自身がマダニに噛まれないよう気を付ける必要もありますが、猫も犬もマダニの予防薬の投与は必須です。愛猫・愛犬の健康を守ることが、私たち自身の命を守る事に繋がります。

LINE友だち追加で診察予約・最新情報がチェックできます!!

茅ヶ崎市・藤沢市エリアで病気の予防関連でお困りの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。