犬の急性膵炎の重症度評価と治療について|治療篇

急性膵炎(AP)は犬によく見られる病気ですが、原因についてはまだすべてが明らかになっているわけではありません。

軽度の膵炎では、食欲不振やお腹の痛み、嘔吐、元気がないといった中程度の症状が見られますが、適切な治療を行えば多くの場合、完全に回復します。

一方で、重症膵炎になると、膵臓の組織が壊れてしまい、より深刻な症状を引き起こすことがあります。全身に炎症が広がる「全身性炎症反応症候群(SIRS)」や、「多臓器不全」「播種性血管内凝固症候群(DIC)」などの合併症が起こることもあります。

前回に引き続き、今回は犬の急性膵炎の重症度評価に基づく治療について詳しく解説していきます。

犬の急性膵炎の治療法

急性膵炎の治療は、重症度に応じて「どこまで積極的な管理が必要か」が異なります。まずはどの症例にも共通する支持療法の基本を押さえた上で、重症例ではさらに踏み込んだ集中治療が必要になることを理解しておきましょう。

急性膵炎の重症度評価についてのコラムはこちら↓↓

基本となる支持療法(全症例で必要)

輸液療法

急性膵炎を発症した犬では、嘔吐・下痢・食欲不振に続いて脱水と循環血液量の減少(血液量減少症)を呈することが多くみられます。膵臓は特に血液量減少に対して脆弱であり、脱水による全身循環への影響に加えて、毛細血管の透過性亢進、動脈の攣縮、微小血栓の形成などが重なることで、膵臓局所の血流がさらに低下する可能性があります。

このような膵臓灌流不全は、もともと軽度で局所性であった膵炎を、より重篤な壊死性膵炎へと進行させるリスクとなります。そのため、輸液療法は急性膵炎の初期管理において極めて重要な役割を果たします。

輸液の種類について

ヒト医療では、生理食塩水または乳酸リンゲル液の使用が推奨されており、近年の研究では、乳酸リンゲル液を用いた輸液蘇生により、膵炎の重症化(軽度~中等度→重度)を抑制する可能性が示唆されています。ただし、乳酸リンゲル液と生理食塩水のいずれを使用しても、SIRS(全身性炎症反応症候群)やMODS(多臓器不全症候群)の発症率には有意差は認められていません。

また、現在のところコロイド液や新鮮凍結血漿の使用が有益であるという明確なエビデンスは存在せず、むしろ凝固異常や急性腎障害との関連が指摘されています。

輸液の流量

これまでヒト・動物医療の両方において、「早期かつ積極的な輸液蘇生」が推奨されてきましたが、過度な積極的輸液蘇生は、中等度あるいは重度膵炎への進行を防ぐ効果がなく、体液過剰の発生率をむしろ高めることが報告されています。

初期の輸液蘇生には乳酸リンゲル液の使用が推奨されますが、患者が体液過剰に陥らず、正常な循環血液量が維持されるように、臨床的および血行動態の綿密なモニタリング(fluid overload:FO、尿量、心腔ボリューム、血圧など)が不可欠です。また、間質性浮腫やサードスペースへの体液移動、低アルブミン血症の悪化を防ぐ観点からも、注意深い輸液管理が求められます。

このような知見をふまえ、犬の急性膵炎においても、過剰な輸液を避けつつ、目標指向型(goal-directed)の輸液管理を行うことが推奨されます。個々の患者の体液量は、脱水の程度、維持輸液量、進行中の喪失量(嘔吐や下痢など)を踏まえて評価されるべきであり、特に入院初期は数時間ごとの再評価が必要です。

鎮痛剤

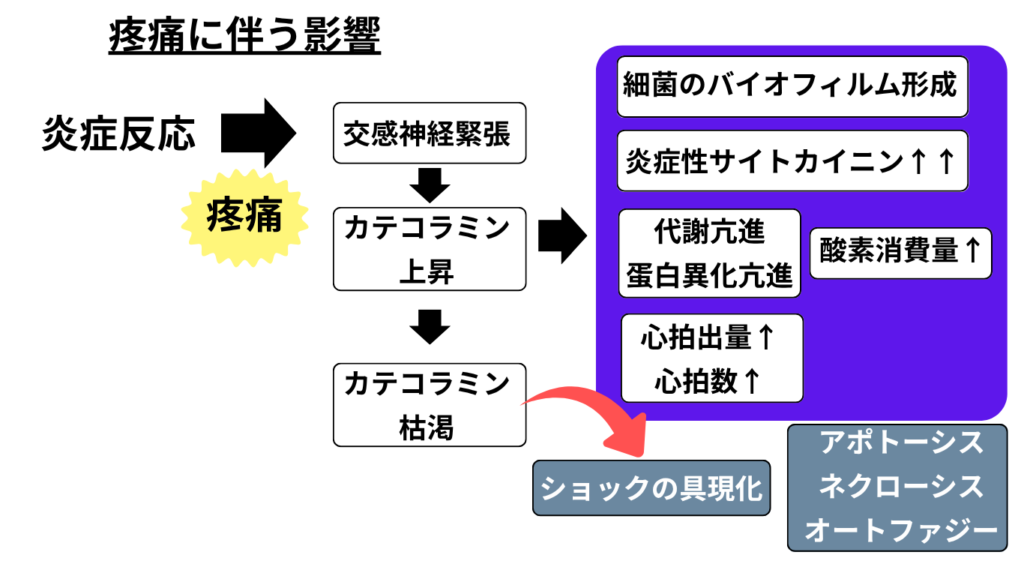

疼痛は交感神経を持続的に緊張させ、カテコラミンの分泌を増加させます。このカテコラミンの上昇は、全身にさまざまな悪影響をもたらします。

具体的には、

- 細菌のバイオフィルム形成の促進

- 炎症性サイトカインの増加

- 蛋白異化の亢進

- 組織の酸素消費量の増加

といった変化を引き起こし、最終的には細胞のアポトーシス(自然死)やネクローシス(壊死)が誘発される可能性があります。さらに、カテコラミンの分泌が長期間持続した後に枯渇すると、循環不全によるショックが顕在化します。

局所的にも影響は及び、疼痛によって消化管の蠕動運動が抑制され、機能性イレウスを引き起こすことがあります。

鎮痛薬の種類

疼痛管理の第一選択はオピオイドです。完全μオピオイド(フェンタニルなど)は部分作動薬(ブプレノルフィンなど)より鎮痛効果が高く、重症例においては好まれます。

イレウスは鎮痛が不十分なことや鎮痛薬の投与量が多すぎることが原因で発生する可能性があります。フェンタニルは用量調整が容易であるというメリットがあり、イレウスを避けるためには投与反応を慎重にモニターすべきです。

また、イレウスが生じた場合には上部消化管蠕動運動改善薬であるメトクロプラミドや食道括約筋の緊張を高めて胃内容排出時間を早めるエリスロマイシンなどの使用も検討します。

その他の鎮痛薬

NSAIDsは消化管障害や脱水に伴う腎障害のリスクから一般的に避けられます。

ガバペンチンやトラマドールは有効性に疑問があり、特にトラマドールは犬では代謝活性が不十分です。

コデインやアセトアミノフェンの併用については有望な報告もありますが、膵炎においては推奨されません。

ブトルファノールは鎮痛作用および経口吸収が不十分であり、日常使用には適しません。

| 薬剤 | 急性膵炎での適応 | 用量 | 特記事項 |

| フェンタニル | ◎ | 1-10ug/kg/h | 用量依存性にイレウスのリスク 呼吸抑制に注意 |

| ブプレノルフィン | ○ | 10-20ug/kg/iv・sc/bid | イレウスのリスク |

| NSAIDs | × | ----- | 消化器毒性や腎障害のリスク |

| ブトルファノール | △ | 0.05-0.2mg/kg/h | 鎮痛作用としては不十分 |

疼痛評価は選択した鎮痛薬の持続時間に応じて2〜4時間ごとに実施し、個々の症例に合わせて管理の見直しを行うことが推奨されます。

制吐剤

犬の急性膵炎では、最も一般的な臨床徴候として嘔吐が認められます。嘔吐の適切なコントロールは、犬の生活の質の向上に寄与するだけでなく、嘔吐による体液損失を防ぎ、脱水や電解質異常の進行を抑えるうえでも極めて重要です。さらに、重症例においても早期の経腸栄養再開を可能にし、予後の改善につながると考えられています。

急性膵炎を患う犬では、中枢性および末梢性の両方の経路で嘔吐が誘発されるとされています。

マロピタントは、選択的ニューロキニン1(NK1)受容体拮抗薬で、中枢性および末梢性の嘔吐経路の両方に作用し、強力な制吐効果を示します。犬の急性膵炎における嘔吐管理においても、有効性が示されています。

また、オンダンセトロンは5-HT₃受容体拮抗薬で、犬において制吐作用および抗悪心作用を発揮します。マロピタントとオンダンセトロンは異なる受容体に作用するため、併用により相乗効果が得られる可能性もあり、重度の嘔吐に対する選択肢の一つとして検討されます。

早期経腸栄養

犬の膵炎治療において、「絶食による膵液分泌の抑制」はかつての常識でしたが、現在では早期の経腸栄養の方が有益であることが明らかになっています。ラットやヒトの研究では、膵炎初期には膵液分泌自体がそもそも低下しており、絶食の理論的根拠は薄れつつあります。

一方、絶食によって腸粘膜のバリア機能の低下、腸内細菌叢の乱れなどの弊害が生じるため、早期の栄養介入が重要です。急性膵炎の犬でも、経腸栄養は安全かつ忍容性が高いことが報告されており、自発的な経口摂取の再開や胃腸合併症の軽減にもつながります。

実施のポイント

- 嘔吐や重度の腹痛がなければ、早期の経口摂取を促す

- 食欲不振が3日以上続く場合は経腸栄養を検討

- 経鼻チューブは低侵襲で短期的な栄養管理に有用

- 食欲増進薬(カプロモレリン、ミルタザピン)の効果は限定的

栄養内容と食事設計

- 低脂肪・高消化性の消化器用食を選択し、少量頻回給餌

- 経鼻チューブ使用時は流動性のある低脂肪製品を使用

- 水溶性食物繊維の過剰は胃排出遅延に注意

症例ごとに考慮する治療

抗炎症療法

ステロイド剤

近年、コルチコステロイドが犬の急性膵炎に有益な効果をもたらす可能性が報告されています。いくつかの症例報告では、コルチコステロイド投与により臨床症状が改善した犬が認められています。

ある後ろ向き研究においては、コルチコステロイドを使用した群で、歴史的対照群と比較して臨床症状の早期改善とC反応性タンパク質(CRP)の有意な低下が報告されており、炎症制御の観点から一定の効果が示唆されます。

このような効果には、強力な抗炎症作用に加え、膵炎に伴う副腎機能不全への補助的効果も含まれている可能性があります。副腎機能不全については犬の急性膵炎において十分に検討されていませんが、難治性の低血圧症例では鑑別の一つとして考慮されるべきです。なぜなら、コルチゾールは血管反応性の維持に不可欠だからです。

とはいえ、コルチコステロイドは複雑な作用機序を持ち、場合によっては膵炎の病態に悪影響を及ぼす可能性も否定できません。そのため、急性膵炎の第一選択治療として汎用するには、さらなる対照臨床試験が必要です。

フザプラジブナトリウム

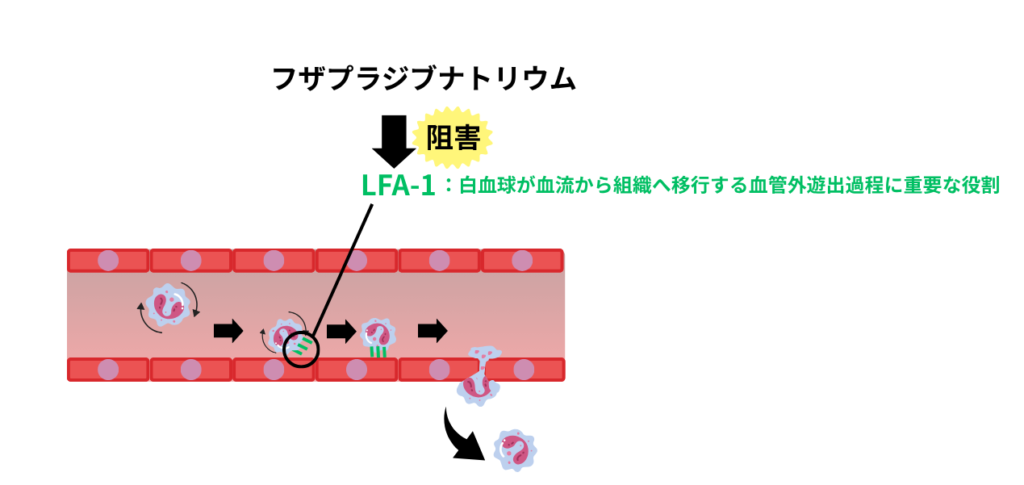

フザプラジブナトリウムは、白血球機能関連抗原1型(LFA-1)阻害薬で、好中球の毛細血管外への移行(血管外漏出)を抑制する作用を持ちます。急性膵炎を患う犬において行われたパイロットスタディでは、本薬剤の有効性が期待される結果が示されています。

フザプラジブナトリウムは日本において「BrendaⓇ」または「Brenda ZⓇ」として承認されており、犬の急性膵炎に対する使用が認められています。さらに最近では、「PANOQUELLⓇ」という製品名で、アメリカ食品医薬品局(FDA)から条件付き承認を受け、急性膵炎に伴う臨床徴候の治療薬として使用可能になりました。

急性膵炎では、活性化された好中球が膵臓および他の臓器へ血管外漏出し、サイトカイン、活性酸素種、プロテアーゼなどを放出することで組織障害を引き起こします。LFA-1の活性化はこの漏出過程において重要な役割を果たしており、SIRSやARDSといった重篤な合併症の一因とされています。特にARDSは、犬およびヒトの急性膵炎において早期死亡の主な原因の一つです。

フザプラジブナトリウムは、インサイドアウトシグナル伝達を介してLFA-1の活性化を阻害することで、好中球の血管外漏出を抑制します。このシグナル伝達は、本来、白血球機能関連抗原1型を免疫グロブリン様細胞接着分子1(ICAM-1)に接着させ、好中球の扁平化および組織への遊走を引き起こす生理的過程です。このプロセスを遮断することで、過剰な炎症と組織傷害を防ぐ可能性があります。

血栓予防

犬の急性膵炎における代表的な合併症には、腹膜炎・腹水・リンパ節腫大、膵臓の腫大に伴う胆道系異常(総胆管閉塞を含む)、および門脈血栓症などが挙げられます。

これらの中でも特に門脈血栓症は、従来の検査法では見逃されやすいことが指摘されています。実際に、急性膵炎の犬を対象としたある報告では、超音波検査で門脈血栓が検出されたのはわずか4%であったのに対し、同じ症例にCT検査を行ったところ、実に38%で門脈血栓が確認されたと報告されています。

また別のCTベースの研究では、急性膵炎の犬の55%に門脈血栓が認められ、加えて腹膜炎・腹水(55〜72%)、胆道系異常(27〜45%)などの合併症も高頻度で観察されました。これらの結果から、門脈血栓は予想以上に高頻度で発生する重要な合併症であることが考えられます。

このような背景を踏まえると、急性膵炎の犬においては血栓形成のリスクが高いことから、予防的な抗凝固療法(低分子ヘパリン、クロピドグレル、リバーロキサンなど)の実施が妥当であると考えられます。特に重症例や画像検査で門脈血流の異常が示唆される症例では、早期からの血栓予防対策が推奨されます。

重症度に応じた追加治療

CAPSスコアなどの重症度スコアで高得点を示す症例や、明らかなショック兆候・多臓器機能不全(MODS)の所見がある場合、支持療法に加えて以下のような集中的な介入が必要になります。

抗菌剤の適応判断

急性膵炎自体は非感染性の自己消化性炎症ですが、膵壊死が進行し、SIRS病態が進行すると腸内細菌がトランスロケーションして二次感染を引き起こすリスクがあります。特に以下の場合に抗菌薬の投与を検討します:

- 出血性下痢やタール便を認める

- 発熱・白血球増加・膿性腹水の出現

- 超音波やCTで膵臓に壊死やガス像を認める

抗菌薬は広域スペクトルをカバーする静注薬(例:アンピシリン+エンロフロキサシン)を初期投与し、培養結果に応じて変更します。感染徴候がなければ予防的投与は避けることが推奨されています。

昇圧薬の使用(循環維持のための血管作動薬)

重度の膵炎では、炎症性サイトカインや内因性NO(一酸化窒素)産生の亢進により血管拡張が起こり、輸液のみでは反応しないショックを呈することがあります。このようなケースでは、ノルアドレナリン(0.05–1 μg/kg/min)(±ドブタミン(5–10 μg/kg/min))持続点滴などにより血圧と組織灌流の維持を図ります。

特に、輸液反応しない平均動脈圧<65 mmHgまたは乳酸上昇>2 mmol/L(18mg/dl)のような敗血症性ショックの指標がある場合は、迅速な導入が必要です。

電解質・酸塩基平衡の補正

膵炎により体液の喪失や細胞外液移動が著しく、以下のような異常が高頻度にみられます:

- 低カルシウム血症:膵リパーゼの逸脱によって遊離脂肪酸が増加し、これがカルシウムと結合して低Ca血症を引き起こします。臨床症状(神経筋興奮亢進、痙攣など)がある場合は、カルシウム製剤(例:10%カルシウムグルコン酸、0.5–1 mL/kg IV slowly)の投与を検討します。

- 代謝性アシドーシス:乳酸アシドーシスやショックによる嫌気代謝により、BE(base excess)やHCO₃⁻の低下が起こります。重炭酸投与は慎重に判断すべきですが、基礎疾患治療が優先です。

- 低カリウム血症:嘔吐や膵外液逸失によるK欠損により、不整脈リスクが増します。輸液内へのK添加(0.5 mmol/kg/hr未満)で補正します。

これらの異常は数時間単位で変動するため、頻回の血液ガス・電解質測定が必要です。

血糖管理(ストレス高血糖 vs 糖尿病性ケトアシドーシス)

膵臓のβ細胞がダメージを受けることで、一過性のインスリン分泌低下が起こり、ストレス高血糖を呈することがあります。一方で、糖尿病を併発している場合や、重度の炎症反応・SIRSによってインスリン抵抗性が進行している場合は、糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)に移行する可能性もあります。

- 血糖>250 mg/dLが持続し、ケトン陽性・アシドーシスがあればDKAを疑う

- 血糖コントロールは持続静注(CRI)でのインスリン投与(例:レギュラーインスリン0.05–0.1 IU/kg/hr)

- 血糖値とカリウムの同時管理が必要(インスリンによるK細胞内移行)

詳しくはこちらのコラム記事を参照ください。

急性膵炎に対するこれらの集中治療を実施するには、ICUレベルの管理体制が求められます。具体的には、24時間体制でのモニタリング、迅速な血液検査や画像診断が可能な設備、そして経験豊富な医療スタッフの常駐が必要となります。

なお、血管透過性亢進への対応、急性腎障害(AKI)への治療、播種性血管内凝固(DIC)や急性呼吸窮迫症候群(ARDS)への管理など、重篤化した場合に必要となる追加治療についても多岐にわたりますが、記事の趣旨上、今回は詳細な説明を割愛させていただきます。

まとめ

犬の急性膵炎は、軽症から重症まで幅広い病態を示す疾患です。各症例の重症度を正確に評価し、それぞれに応じた適切な治療方針を立てることが、回復への鍵となります。

関連記事

LINE友だち追加で診察予約、病院の最新情報はinstagramからチェックできます!!

茅ヶ崎市・藤沢市エリアで犬猫の消化器症状でお困りの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。