犬猫の歯周病治療のカギは歯周ポケット!麻酔下スケーリングの必要性

「お口の中が臭う」「最近ご飯が食べづらそうになってきた」…そのような症状、もしかしたら歯周病かもしれません。歯周病は3歳以上の犬猫で80%程度で罹患リスクがあると言われています。「うちの子は元気だから大丈夫」と思っていても、歯周病は静かに進行し、気づいたときには重症化していることも少なくありません。

歯周病は口臭や歯の痛みだけでなく、心臓・腎臓・肝臓など全身の病気にも影響する可能性があります。

この記事では歯周病の成り立ちと、麻酔下スケーリングの必要性について詳しく解説します。

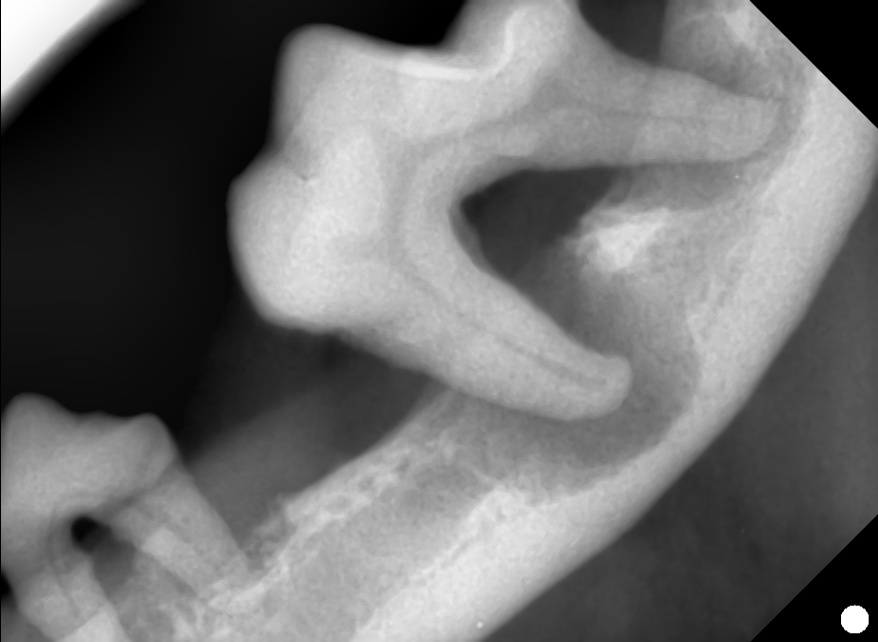

歯の構造と歯周病の成り立ち

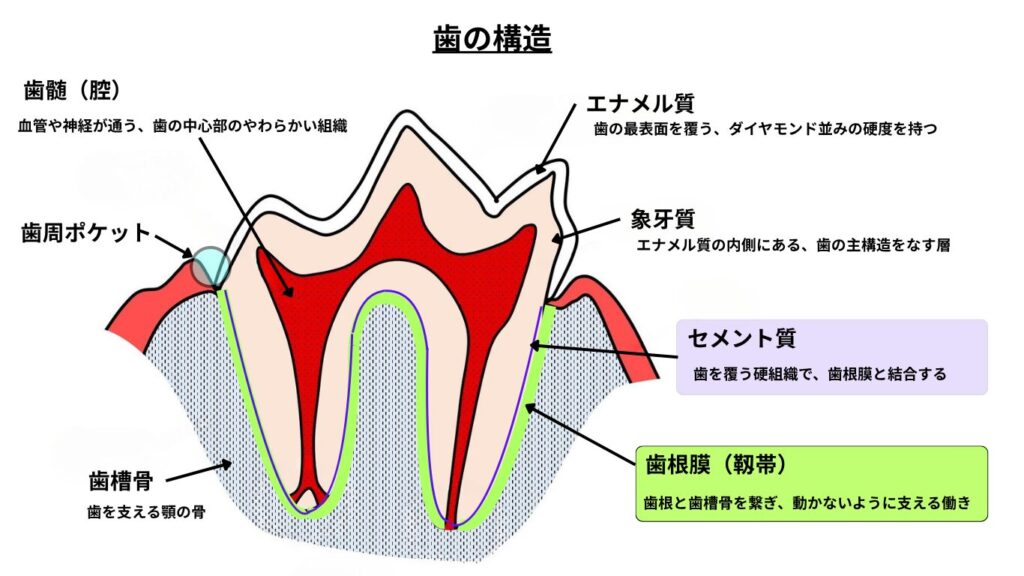

犬や猫の歯は以下のような構造になっています。

- エナメル質:歯の表面を覆う硬い層

- 象牙質:エナメル質の下にある組織

- セメント質:歯根を覆い、歯槽骨と歯をつなぐ部分

- 歯槽骨:歯を支える骨

- 歯髄(神経・血管):歯の中心部

歯の表面は、非常に硬いエナメル質で覆われています。エナメル質は身体の中で最も硬い組織で、ダイヤモンドに匹敵するほどの硬さがあります。

しかし、その内側にある象牙質は、微細な管(象牙細管)が密集しており、意外と脆い構造です。

この歯をしっかり支えているのが、土台となる歯槽骨と、クッション性と歯を動かないよう支える役割を果たす歯根膜です。これらの働きによって、犬や猫は硬い食べ物でも噛むことができます。

歯周病は、歯と歯肉の間(歯周ポケット)に細菌が繁殖し、この大切な「土台」である歯周組織(歯槽骨や歯根膜など)を壊してしまう病気です。

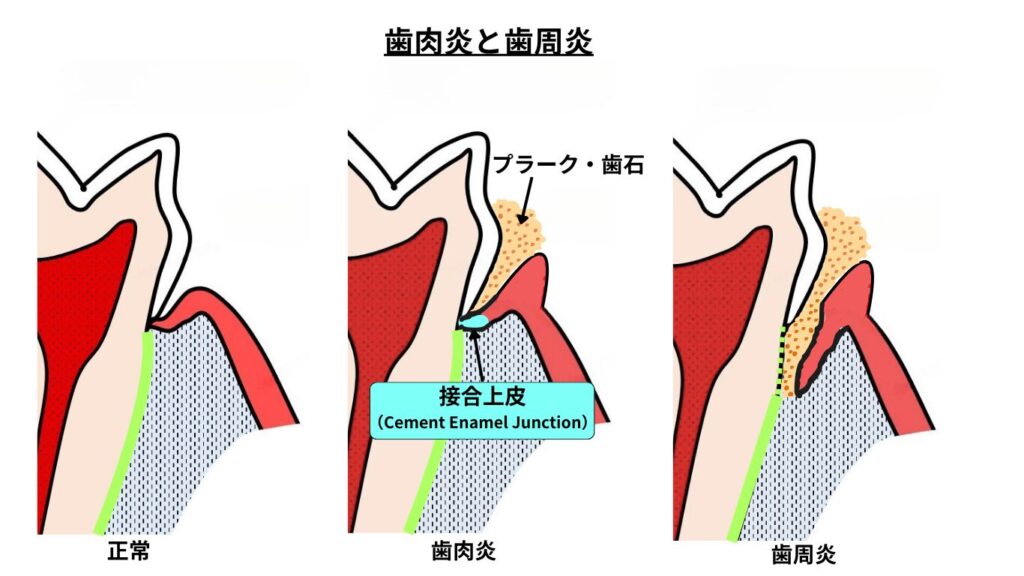

スタートはプラーク(歯垢=菌によるバイオフィルム)の蓄積から始まり、次第に歯肉炎・歯周炎へ進行します。

歯周病の分類

歯周病は大きく2つに分けられます。

- 歯肉炎

歯周ポケットに歯垢(プラーク)が溜まり、歯肉が赤く腫れる段階。接合上皮より浅い段階のため、歯槽骨へのダメージはまだなく、正しいケアで改善が可能です。 - 歯周炎

炎症が接合上皮を超えて歯槽骨や歯根部まで進んだ段階。歯のぐらつきがなくとも歯根部や歯槽骨の破壊が生じている可能性があります。

歯肉炎と歯周炎は見た目だけでは判断できず、プロービング(歯周ポケットの深さを測る器具)や歯科用レントゲンを用いて1本1本の歯を評価する必要があります。そのためには全身麻酔が必要となります。

歯周病の治療

歯周病の治療は、歯周ポケット内の細菌と汚れを徹底的に取り除くことが基本です。

表面の歯石だけを取っても、ポケットの奥に細菌が残れば炎症は止まりません。

歯1本1本の状態を評価するため、全身麻酔後にプロービングや歯科用レントゲン検査を行います。

歯の状態を全て評価した後に、それぞれの歯の状態にあった治療を行います。治療は主に以下の方法で行います。

- スケーリング&ルートプレーニング

超音波スケーラーなどで歯石を除去し、ポケット内部の汚れも取り除きます。

接合上皮が消失し、歯周組織(歯根膜・セメント質・歯槽骨)の破壊を伴った歯周炎では、スケーリングの他にルートプレーニングやキュレッタージなども行います。

その後、歯の表面を滑らかに研磨(ポリッシング)して、再び汚れがつきにくくします。 - 進行した症例では外科処置

歯槽骨が大きく破壊されている場合、感染源となる歯を抜歯して炎症の拡大を防ぎます。 - 抗菌薬や消毒薬の補助的使用

全身状態や炎症の程度によって、抗菌薬や口腔内洗浄剤を使用することもあります。

治療後は再び細菌がたまらないよう、定期的な歯科検診とホームケアが欠かせません。

無麻酔スケーリングのリスク

「無麻酔で歯石だけ取ってもらえば安心」と思うかもしれませんが、これは注意が必要です。

歯周病の原因は歯の表面の歯石ではなく、歯周ポケット内の細菌です。

無麻酔ではポケット内部の汚れを取り除くことはできず、見た目だけきれいになっても病気の進行は止まりません。

さらに、動物が嫌がる中で無理に処置を行うと、歯や歯肉を傷つけたり、最悪の場合は顎の骨を折ってしまう危険もあります。

米国の獣医歯科学会(AVDC)・動物病院協会(AAHA)・獣医師会(AVMA)、および日本の小動物歯科研究会(SADSJ)でも、無麻酔での歯科処置は危険かつ不適切であると明確に警告しています。

スケーリングの適切な周期

麻酔下で行うスケーリング・ポリッシングは、年1回程度が目安です。

ただし、歯石の付きやすさや口腔環境によっては半年ごとに必要な場合もあります。

定期検診で口腔内の状態をチェックし、獣医師と相談しましょう。

自宅でできるデンタルケア

毎日のケアが、歯周病予防のカギです。

- 歯みがき:犬猫用の歯ブラシや歯みがきシートを使用

- デンタルガム:噛むことでプラーク除去をサポート。飼い主側が噛ませる歯をコントロールするのがポイント。硬すぎず、軽く曲げられるくらいの柔らかさのものを選びましょう。

- おもちゃ:特に太めのロープ系のおもちゃは歯垢を絡め取ります。

- 飲み水に混ぜるデンタルケア液:歯みがきが苦手な子に有効

ポイントは、できるだけ毎日行うこと。

「うちの子は歯みがきが嫌い」という場合も、まずは口を触る練習から始め、少しずつ慣らしてあげましょう。

まとめ

犬猫の歯周病は、3歳を過ぎたら誰にでも起こりうる身近な病気です。

無麻酔スケーリングだけでは予防は不十分で、歯周ポケット内の細菌を除去するための麻酔下処置と、日々のホームケアの両立が重要です。

そして、歯石になってしまったらブラッシングでは取れないということを忘れず、歯垢の段階で取り除く習慣をつけましょう。

大切な家族の健康を守るため、今日から口腔ケアを始めてみませんか?

友だち追加で診察予約・最新情報がチェックできます!!

当院では国際小動物歯科口腔外科認定医(GPCert)の指導のもと、月に2回、歯科専門外来をおこなっております。

茅ヶ崎市・藤沢市エリアで口腔ケアでお困りの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。

関連記事