猫の破歯性吸収病巣とは?|原因・症状・治療法を徹底解説

猫の口の中の病気というと「歯周病」や「口内炎」を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、意外と知られていないのが破歯性吸収病巣(Tooth Resorption:TR)です。

これは猫に多い歯の病気で、進行すると歯が欠けたり溶けたりしてしまい、強い痛みを伴います。

この記事では、猫の破歯性吸収病巣の原因・症状・治療法、そして予防や早期発見のポイントについて解説します。

破歯性吸収病巣とは?

破歯性吸収病巣とは、歯の硬い組織(エナメル質や象牙質)が破歯細胞(破骨細胞のような骨を吸収する細胞)によって徐々に吸収され、失われていく病気です。

歯の一部が虫食いのように欠けてしまったり、歯ぐきの下で歯根が吸収されてしまうこともあります。

進行例では特徴的な肉眼所見(歯肉が盛り上がって歯を覆うような見た目)が見られます。下顎第3前臼歯(下顎の牙の1つ後ろの歯)に生じやすく、多くは左右対称性に発生します。

発生率は30〜70%ほどで、1頭あたり2〜4本の歯が罹患し、加齢に伴って増加して行きます。

原因

破歯性吸収病巣は破歯細胞により、歯質が吸収されることは判明していますが、破歯細胞が活性化する原因については不明のままです。

一説では、破歯細胞の前駆がマクロファージ/単球であることから、様々な炎症刺激要因により、マクロファージ系列細胞が“過剰に吸収型=破歯性細胞”へ偏ってしまうのではないかとも考えられています。

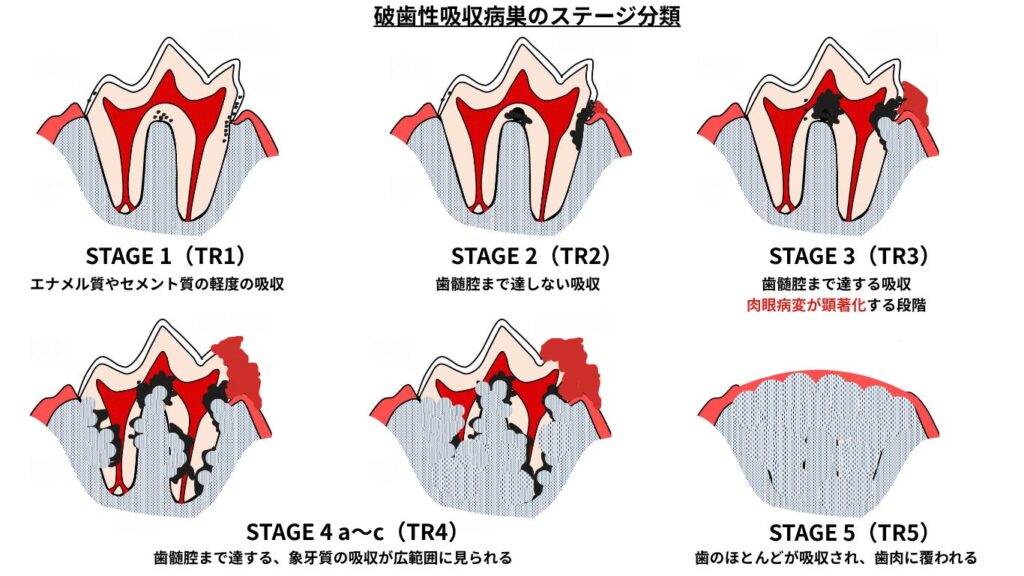

破歯性吸収病巣の進行とステージ

通常は歯肉縁付近の歯周組織に存在する破歯細胞が、歯頚部の付着上皮(CEJ)を破壊・吸収します。吸収はやがて歯冠や歯根の象牙質へと及び、最終的には歯冠が脱落します。歯質は吸収と同時に骨様あるいはセメント質様組織に置換され(アンキローシス)、病態はやがて終息に向かいます。

進行度(ステージ)は歯科用レントゲン検査によって判定されます。吸収領域の広がりに応じてステージ1〜5に分類され、肉眼で病変が確認できるのは、一般的にステージ3以降と考えられています。

症状

破歯性吸収病巣は初期症状が非常に分かりにくいのが特徴です。

肉眼病変は健康診断などで偶発的に見つかる事も多く、症状としては次のような変化が見られることがあります。

- ドライフードを避ける、柔らかいものを好む

- 食事中に頭を傾ける

- 食欲が落ちる

- よだれが増える

- 歯ぐきの一部が赤く盛り上がる

- 歯が欠けている、色が変わっている

- 口を触られるのを嫌がる

進行すると強い痛みを伴い、食べられなくなる場合もあります。

診断方法

視診・触診

動物病院では口の中を観察し、歯や歯ぐきの異常を確認します。特に、歯を覆うように歯肉が盛り上がった状態は破歯性吸収病変を強く疑います。ただし、歯ぐきの下で吸収が起きている場合は外から見ても分かりません。

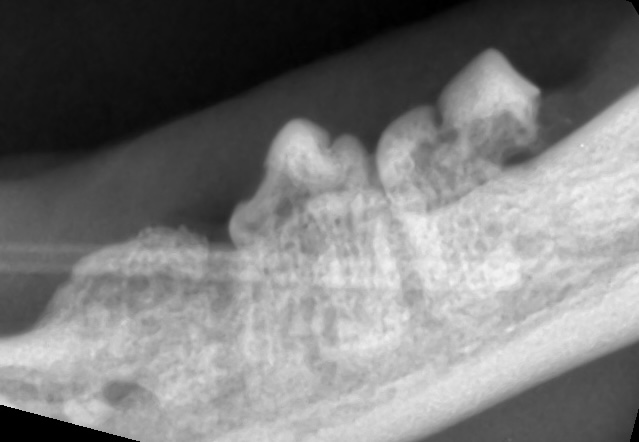

歯科用レントゲン

破歯性吸収病巣の正確な診断には、歯科用X線撮影が欠かせません。

歯科処置を行うことを前提のもと、全身麻酔下で歯科用レントゲンにより歯根の吸収や骨との融合の有無が確認できます。

治療法

破歯性吸収病巣は自然に治ることはありません。

放置すると痛みが悪化し、他の歯にも影響が及びます。

抜歯

吸収が進行し、歯根や歯冠が大きく損なわれている場合は抜歯が第一選択です。

歯冠切除術

歯根がすでに骨と融合しており(アンキローシス)、抜歯が困難な場合には、歯ぐきから上の部分(歯冠)だけを切除して痛みを除く方法がとられます。

この場合も条件や適応の判断が重要です。

治療後の経過

多くの猫は治療後すぐに痛みが軽減し、食欲や元気が戻ります。

抜歯をしても食事や生活に大きな支障はほとんどなく、むしろ健康状態が改善することが多いです。

予防と早期発見のために

定期的な口腔チェック

破歯性吸収病巣は予防が難しいため、半年〜1年に1回の歯科検診が早期発見の鍵です。

特に中高齢の猫や、過去にTRが見つかった猫は注意が必要です。

自宅での観察ポイント

- 食べ方が変わっていないか

- よだれや口臭が増えていないか

- 歯ぐきが赤くなっていないか

これらの変化が見られたら、早めに動物病院で診察を受けましょう。

まとめ

- 破歯性吸収病巣は猫に多く見られる歯の病気で、進行すると強い痛みを伴います。

- 原因は不明ですが、マクロファージ系列細胞が“過剰に吸収型=破歯性細胞”へ偏ってしまう事が関与している可能性があります。

- 診断には歯科用レントゲンが重要で、治療は抜歯や歯冠切除が主体です。

- 早期発見・早期治療のために定期的な歯科検診を受けましょう。

友だち追加で診察予約・最新情報がチェックできます!!

当院では国際小動物歯科口腔外科認定医(GPCert)の指導のもと、月に2回、歯科専門外来をおこなっております。

茅ヶ崎市・藤沢市エリアで口腔ケアでお困りの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。

関連記事