【最新版】犬の慢性腸症の治療戦略アップデート

なかなか治らない下痢や嘔吐、体重減少…こうした症状が長く続くとき、考えられる原因のひとつが「慢性腸症(CE;chronic enteropathy)」です。

これまで慢性腸症は、長期間にわたって下痢や嘔吐、体重減少などの消化器症状が続く病気の「総称」として捉えられてきました。診断の過程では食事反応性腸症や抗菌薬反応性腸症、ステロイド反応性腸症といった分類が用いられてきましたが、近年は腸内細菌叢の研究や免疫学的な理解の進歩により、その概念が見直されつつあります。

かつては「原因不明の慢性下痢」としてひとくくりにされていた症例も、現在では「食事に対する反応性」や「炎症のメカニズム」、さらには「腸内細菌の役割」まで考慮して整理されるようになってきました。つまり慢性腸症は、単に「治りにくい腸の病気」ではなく、「食事・免疫・腸内環境が複雑に関与する病態」として理解される時代に移り変わっているのです。

こちらのコラム記事では、慢性腸症のアップデート情報を中心に、診断および治療介入について詳しく解説します。

過去のコラム記事はこちら↓↓

慢性腸症とは?

慢性腸症は、2週間以上持続する消化器症状(嘔吐・下痢・食欲不振・体重減少など)で、消化管以外の疾患や消化管自体に影響を与える異常(感染症・イレウス・腫瘍など)がなく、消化管粘膜に組織学的に炎症像が認められる疾患を指します。

そのため、慢性腸症の診断には除外診断が重要になります。その鑑別リストは多岐に渡りますが、大きく以下の3つのカテゴリーに分かれます。

- 摂取物関連(重金属・NSAIDs・抗菌剤・抗がん剤・アレルギーや不耐性など)

- 消化管以外の疾患(内分泌疾患・肝障害・腎障害・膵臓疾患など)

- 消化管自体に影響を与える疾患(感染症・イレウス・腫瘍など)

これらを除外したにも関わらず、原因が特定できない場合には慢性腸症を疑います。

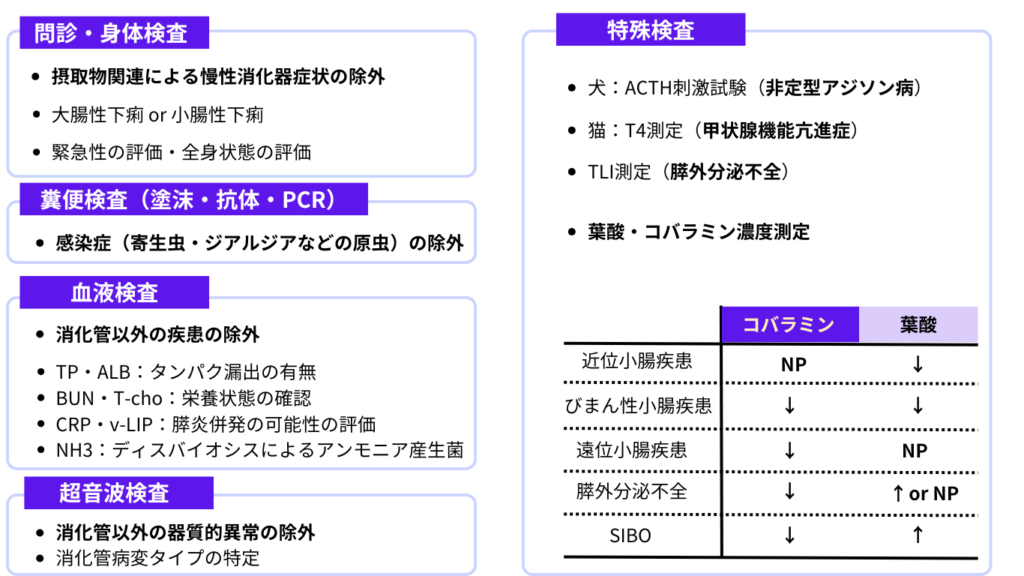

慢性腸症の診断アルゴリズム

詳細な問診

症状の期間や頻度、性状などを具体的に聴取します。

特に摂取物関連(重金属・NSAIDs・抗菌剤・抗がん剤・アレルギーや不耐性)を除外する上では問診が重要です。また下痢の性状評価(小腸性下痢 or 大腸性下痢)を見極めることは、障害部位を特定する上で極めて重要になります。

身体検査

ボディコンディションスコア(BCS)、マッスルコンディションスコア(MCS)を評価し、腹部や直腸の触診、蠕動運動、可視粘膜評価などを確認します。

糞便検査

糞便の性状を顕微鏡検査(直接法)やジアルジアの抗体検査、PCR検査で評価します。特に、若齢猫の大腸性下痢ではトリコモナス感染やジアルジア感染が多く、新鮮な便での評価(直腸検査で採取できればそちらの便)を重要視します。

血液検査

全身状態の評価と併発疾患をスクリーニングします。特に消化管以外の疾患を除外する上では非常に重要です。その他の重点項目としては

・TP・ALB:タンパク漏出の評価

・BUN・T-cho:栄養状態の評価

・CRP・v-LIP:膵炎の併発の有無を評価

・NH3:高アンモニア血症(ディスバイオシスに伴うアンモニア産生菌の増加)

なども注視するよう心がける事にしています。

画像検査

腹部超音波検査では、消化管以外(肝胆道系、腎泌尿器系、膵臓、脾臓など)の器質的異常を除外、消化管病変のタイプの特定(肥厚・腫瘤・粘膜の状態・びまん性・限局性など)を行う上で有効です。

特殊検査

膵外分泌不全は、膵臓から分泌される消化酵素が不足することで消化不良を引き起こす疾患です。原因としては、膵臓自体の機能低下による原発性のものと、慢性膵炎に続発するものがあります。

また、内分泌疾患の中にも慢性消化器症状を示すものがあり、犬では非定型アジソン病、猫では甲状腺機能亢進症が代表的です。

これらを鑑別するために、以下の検査が有用です。

- 猫:T4(甲状腺ホルモン)測定

- 膵外分泌不全:TLI(血清トリプシン様免疫反応)検査

- 犬:ACTH刺激試験(副腎皮質機能評価)

- 血中ビタミン測定

コバラミンと葉酸は核酸合成に必須の水溶性ビタミンで、その欠乏は骨髄での細胞分化や消化管上皮のタイトジャンクションに影響します。コバラミンは慢性腸症の犬猫で低下しやすく、低コバラミン血症は予後不良因子にもなります。また、葉酸とコバラミンの測定は小腸の障害部位の推定にも利用されます。

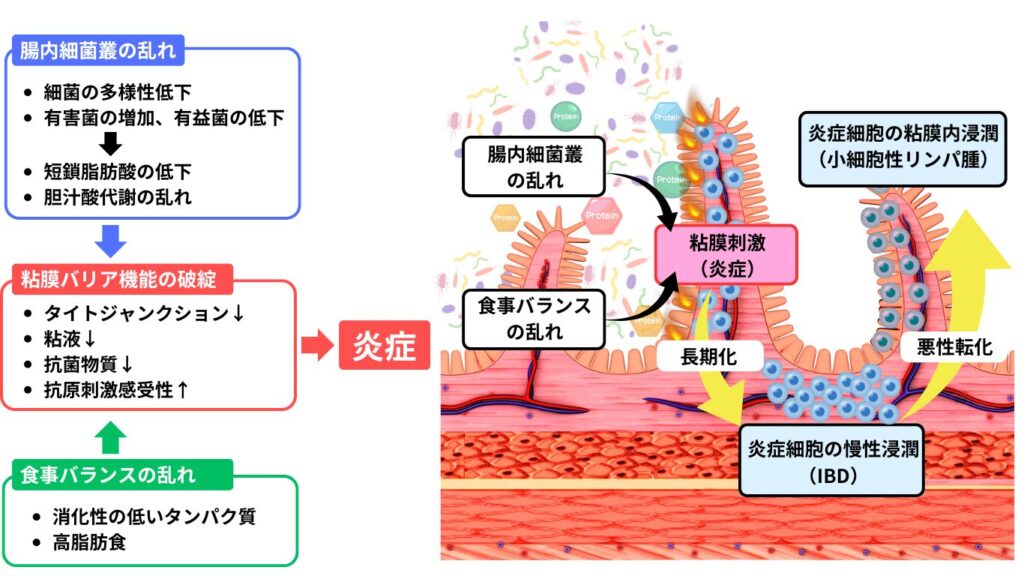

慢性腸症の病態機序

慢性腸症は、1つの要素が原因ではなく、遺伝的素因を背景に複数要素が複雑に絡み合う「消化管の恒常性の破綻」として考えられています。

具体的には腸内細菌の多様性低下、それに伴う短鎖脂肪酸の産生低下・胆汁酸代謝の乱れにより、粘液やIgA抗体の産生低下・粘膜細胞間のタイトジャンクションが緩むなどのバリア機能の破綻が起こります。このような状態になると、過剰な炎症や免疫応答が起こりやすくなり、食事中のたんぱく抗原に反応しやすくなります。

また、炎症細胞が長期的に抗原曝露される影響などにより、炎症細胞が悪性転化(腫瘍化)し、小細胞性リンパ腫となるという仮説もあります。

よって、仮にステロイド反応性腸症(IRE )と診断があった場合でも、免疫抑制剤だけを投与してれば良いという話ではなく、「原因となる腸内環境を整える」ための複合的なケアが必要になります。

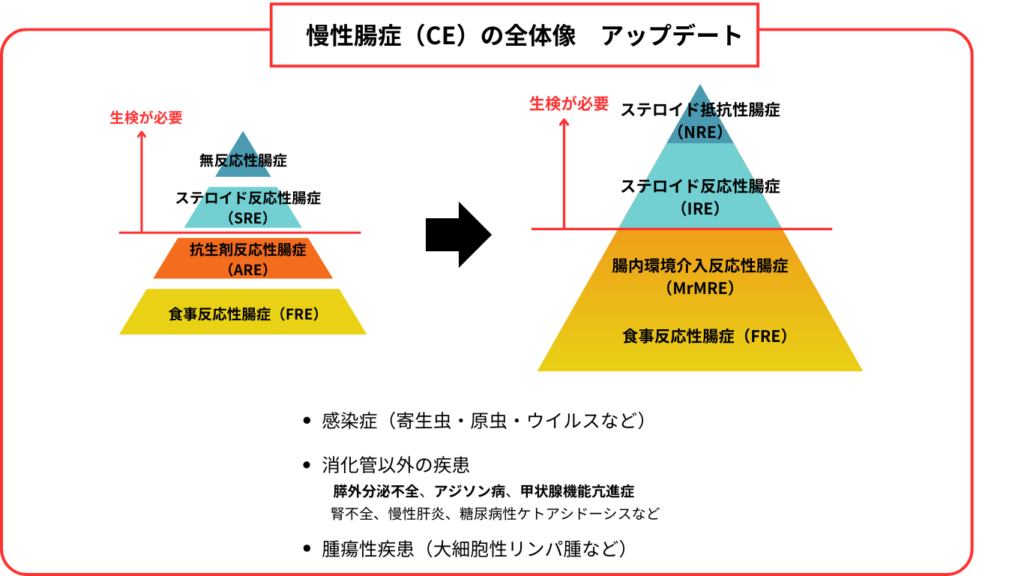

慢性腸症の治療

以前は、治療への反応に基づき「食事反応性(FRE)」→「抗菌薬反応性(ARE)」→「ステロイド反応性(IRE)」→「ステロイド抵抗性(NRE)」と段階的に分類し治療する考え方が主流でした。

しかし、長期的な抗菌薬の使用は腸内環境を逆に悪化させる要因(多様性の低下や耐性菌の出現)になると考えられるようになり、近年では安易な抗菌薬の使用は推奨されなくなりました。そして、2024年には、食事療法と腸内環境への介入を包括的に捉える「腸内環境介入反応性腸症:Microbiota-related modulation-responsive enteropathy(Mr-MRE)」という新たな概念が提唱されています。

現在の治療戦略では、まずは適切な食事療法とプロプレバイオティクスなどを活用した腸内環境への介入が第一選択となります。そして免疫抑制剤は、これらの治療で改善しない場合の次の手段と位置付けられます。

当院での考え

当院でも、原則として Mr-MRE の考え方に基づき「食事療法+プレ・プロバイオティクス」でのコントロールを目指しています。しかし、プロバイオティクスやプレバイオティクスによる腸内細菌叢の定着や多様性の改善には、少なくとも4週間以上かかるとされています。そのため、短期間で症状のコントロールが必要な場合には、抗生剤を短期的に導入することも検討します。その後は段階的に抗生剤を漸減し、最終的には「食事療法+プレ・プロバイオティクス」のみで安定を図ることを目標としています。

正の調整因子となる抗生剤?リファキシミン

リファキシミンは腸管内で局所的に作用する「非吸収性抗菌薬」で、主に肝性脳症の治療の一環として使用されます。腸内のアンモニア産生菌を抑制する効果が期待される一方で、他の広域抗菌薬と比べて腸内細菌叢を大きく破壊せず、多様性をある程度維持することが報告されています。ヒト領域ではこの特徴を「eubiotic effect(善玉菌を温存し、悪玉菌を抑制する効果)」と表現することもあります。

人や実験動物での研究では、Bifidobacterium や Lactobacillus といった代表的なプロバイオティクス菌種はリファキシミン投与後にも減少しにくく、むしろ相対的に増加する傾向があるとされています。つまり、リファキシミンはプロバイオティクスの作用を損なう心配が少なく、むしろ相乗的に腸内環境の改善に寄与する可能性があります。

ただし、犬や猫においては大規模な臨床研究がまだ不足しているため、「プロバイオティクスと併用しても安全かつ有効」と断言できる段階には至っていません。

食事療法

慢性腸症のおよそ50〜65%は食事療法に反応すると報告されています。多くの症例では1〜3週間以内に改善がみられるため、食事療法は有効性の高い治療といえます。反応が確認された場合には、少なくとも3か月程度は継続することが推奨されます。また、食事療法継続後に元のフードに戻すと20〜30%の症例で再発がみられることも知られています。

食事選択の理想は、『低アレルゲン・低脂肪食』

慢性腸症に対する食事療法としては、従来より高消化性フード(いわゆる加水分解食)が第一選択とされてきました。

一方で、高脂肪食は腸管リンパ管を刺激し症状を悪化させる可能性があるため、低脂肪食の使用も推奨されています。

しかし、従来の加水分解食の多くは脂質含有量が高く、「低脂肪かつ低アレルゲン」という条件を満たす理想的な療法食が乏しい点が臨床上の課題でした。

近年では、ロイヤルカナンの「消化器サポート(低脂肪)+低分子プロテイン」や、ファルミナ ベットライフの「消化器ケア 加水分解フード(低脂肪)」といった、低アレルゲンかつ低脂肪を兼ね備えた療法食が登場し、選択肢が広がっています。

さらに、他の療法食としては、ビルジャックの「ヘルシーウェイトサポート(旧:リデュースローファット)」や、ドクターズケアの「アミノプロテクトケア」も挙げられます。

これらは嗜好性が高く、風味が落ちづらい工夫もされており、比較的低脂肪かつ低アレルゲンに設計されているため、筆者も臨床で好んで使用しています。

加水分解食で逆に下痢が悪化することも!?

加水分解食は、本来アレルゲンとなるタンパク質を小さなペプチドやアミノ酸にまで分解してあり、免疫反応を起こしにくいように設計されています。

通常、アミノ酸や小ペプチドは小腸で効率よく吸収されます。しかし、一部の加水分解食では分子量の小さいペプチドや遊離アミノ酸が高濃度で含まれるため、腸管の吸収能力を超えてしまうことがあります。

吸収されなかったアミノ酸やペプチドが腸管腔内に残留すると、腸管内の浸透圧が高くなります。これにより水分が腸管腔内へ引き込まれ、便が軟化し下痢(浸透圧性下痢)につながることがあります。

対策としては

・フードの給餌を少量頻回に分割する

・他の加水分解食へ切り替える

・加水分解食がどうしても合わない場合は、新規タンパク食・消化器ケア食の混合を検討する

などが挙げられます。

プレ・プロバイオティクス

犬の腸内細菌叢において、特定の菌株が病態の鍵を握ることが明らかになりつつあります。

代表的なものとして Clostridium hiranonis は犬特異的に重要な「胆汁酸代謝のカギとなる菌」であり、一次胆汁酸から二次胆汁酸への変換に必須の役割を担っています。そのため、本菌の減少は胆汁酸代謝異常や二次胆汁酸の低下を介して腸内環境の破綻に直結します。

また、Faecalibacterium prausnitzii は強力な酪酸産生能と抗炎症作用を持つ菌種として知られ、犬の炎症性腸疾患(IBD)において顕著に減少することが報告されています。このことから、F. prausnitzii は腸管粘膜の恒常性維持や炎症制御において中心的な役割を果たしていると考えられます。

こうした知見を背景に、腸内叢への介入法として プロバイオティクス(主に Lactobacillus や Enterococcusなど)および プレバイオティクス(FOS, MOS などのオリゴ糖)の活用が進められています。前者は「不足した菌の補充効果」として機能し、後者は「腸内叢全体の底上げ」として多様性の維持に寄与します。実際、犬の慢性腸症やIBDにおいてプロ・プレバイオティクスが臨床症状の改善に一定の効果を示すことが報告されています。

しかし現時点では、以下の課題も残されています。

- プロバイオティクスは菌株特異的効果が強いため、「どの菌株を使うべきか」 という標準化が不十分。

- プレバイオティクスは叢全体の多様性を高める可能性があるが、「犬における至適用量・長期効果」 は未確立。

- 主要なキーストーン菌(例:C. hiranonis, F. prausnitzii)は現状では培養困難・製剤化困難であり、臨床応用には至っていない。

- 臨床効果は報告されているものの、RCTの規模やデータの蓄積が不十分であり、EBM(Evidence-based medicine)の観点で確立した治療とは言い難い。

したがって犬における腸内細菌叢介入では、菌株特異的な効果と腸内叢全体の多様性維持の双方を視野に入れる必要があります。すなわち、「特定のカギとなる菌株をいかに維持・回復させるか」と「代謝ネットワーク全体をいかに安定化させるか」を同時に考えることが、今後の腸内細菌叢治療の鍵となるでしょう。

まとめ

慢性腸症の治療においては、腸内環境への介入の重要性が再び注目され、その臨床的意義は一層高まっています。近年では、食事療法・プロバイオティクス・プレバイオティクスを組み合わせた包括的アプローチが推奨されるようになってきました。実際、薬剤のみの介入では十分な改善が得られない症例も少なくありません。

すなわち、慢性腸症の治療は免疫抑制剤などの薬剤投与にとどまるものではなく、「病態の背景にある腸内環境を整える」ことを重視した複合的なケアが不可欠といえます。

一方で、プロ・プレバイオティクスの最適な菌株選択や投与量、長期的効果などはまだ十分に確立されておらず、今後の課題としてさらなる研究とエビデンスの蓄積が求められています。

関連記事

LINE友だち追加で診察予約、病院の最新情報はinstagramからチェックできます!!

茅ヶ崎市・藤沢市エリアで犬猫の消化器症状でお困りの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。