「がんと闘う」のではなく「がんと共生する」という考え -メトロノミック化学療法という選択 -

抗がん剤治療というと、「がんになったら徹底的に闘わなければならない」というイメージを持たれる方が多いかもしれません。

しかし、犬や猫のがん治療では、「延命」だけでなく「生活の質(QOL:Quality of Life)」を守ることが非常に重要です。

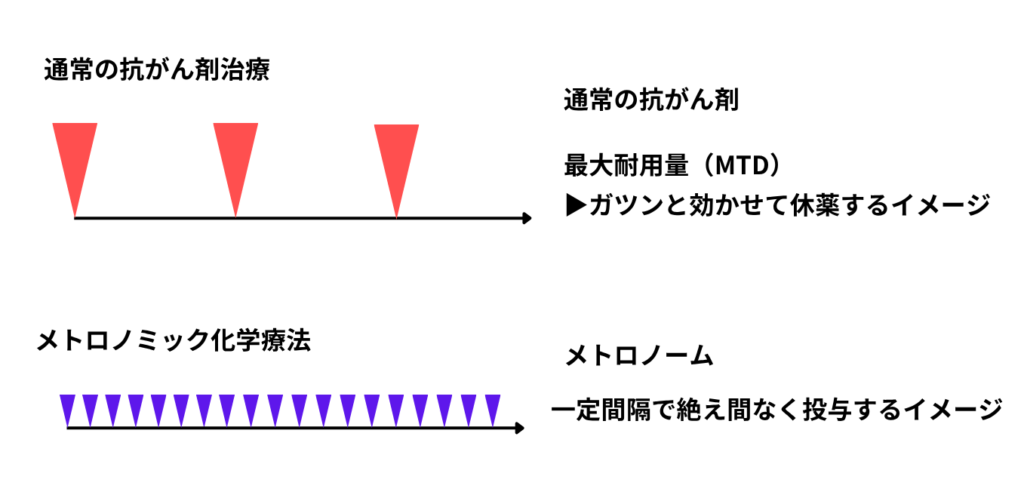

通常の抗がん剤は、「がん細胞をできる限り減らす」ことを目的に、体が耐えられる範囲で最大限の効果を狙って投与されます。

一方で、「がん細胞が増えにくい体の環境を整える」という、より穏やかなアプローチの使い方もあります。

その代表的な治療法として注目されているのが、メトロノミック化学療法(metronomic chemotherapy)という考え方です。

メトロノミック化学療法とは?

化学療法(いわゆる抗がん剤治療)は、”高用量”の抗がん剤を間隔をあけて投与するスタイルが一般的です。

一方、メトロノミック化学療法は、 ”低用量”の抗がん剤を、メトロノームのように一定間隔で絶え間なく投与する方法です。

この方法では、「がん細胞を一気に叩く(がんを根治)」というよりも、「がん細胞が増えにくい環境を作る(がんと共存)」ことを目的とします。

がんとの闘いにおいて「引き分け」を目指すという新たな治療コンセプトです。

どのように“がんと共生する”のか

メトロノミック化学療法は、低用量の抗がん剤を投与することで

- 腫瘍血管の新生を抑える(がんが栄養を得にくくなる)

- 免疫環境を整える(がん免疫を抑制するTreg細胞を減らす)

- 直接的な抗腫瘍効果(がん細胞をある程度減らす)

といった「がんが育ちにくい体内環境を維持する」ことを狙います。

つまり、がんを「ゼロにする」のではなく、「がんと共に生きられる状態を長く保つ」という発想です。

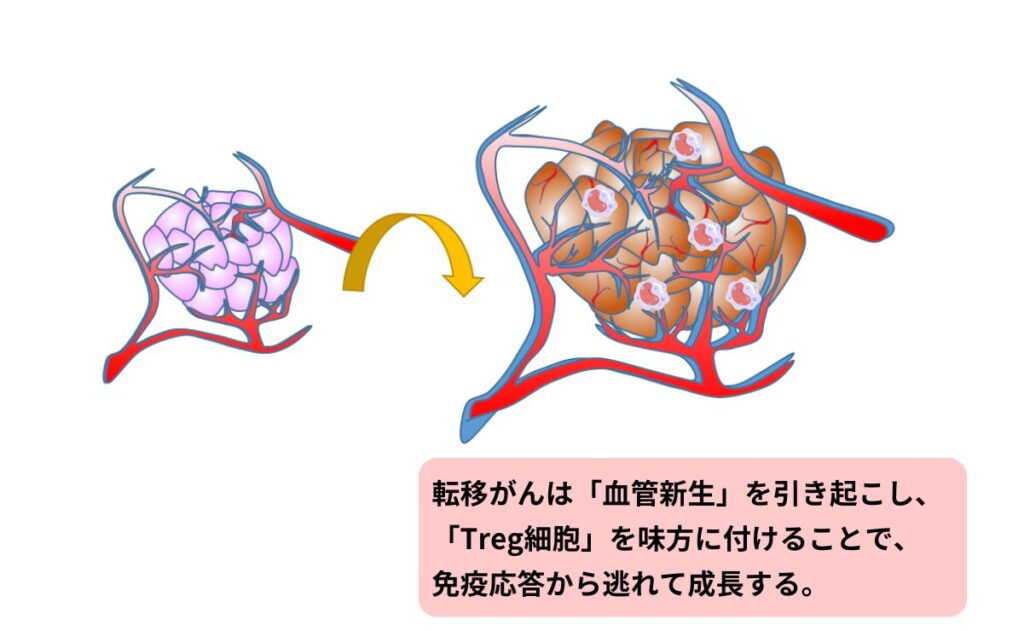

血管新生阻害作用

がん細胞は自ら周囲の血管を引き寄せ、酸素や栄養を自律的に確保します。この現象を「血管新生」と呼びます。シクロホスファミドなどの抗がん剤は、低用量で使用することで、VEGF(血管内皮増殖因子)などの血管新生因子を抑制する作用を持ちます。その結果、たとえ転移が成立しているがん細胞でも十分な栄養が届かず、増殖が抑えられます。

免疫調整作用

本来、私たちの体には「免疫」という仕組みがあり、がん細胞のような異常な細胞を見つけて排除する力が備わっています。

しかし、がんはこの免疫の働きから逃れる“ずる賢い”方法を身につけることがあります。

その一つが「Treg細胞(制御性T細胞)」という、免疫のブレーキ役を味方に付けることです。

Treg細胞は、通常は過剰な免疫反応を抑えて体を守る役割を持っていますが、がんの周囲ではこの細胞が増えすぎてしまい、免疫の攻撃力が弱まってしまうのです。その結果、免疫系によるがん細胞の攻撃が抑えられてしまいます。

メトロノミック療法では、このTreg細胞の活性および数を低下させ、免疫応答を回復させる作用があるとされています。

直接的な抗腫瘍効果

かつては、メトロノミック療法には明確な抗腫瘍効果はないと考えられていました。

しかし近年の研究により、低用量であってもがん細胞に直接的な細胞死(アポトーシス)を誘導できることが明らかになっています。特に、がんの再発や転移に関わる「がん幹細胞」を標的としてアポトーシスを引き起こす作用が報告されています。

これら3つの作用から、腫瘍が休眠状態(tumor dormancy)になる事で、無症状状態での疾患の長期管理を目指します。

実際に使用する薬剤

メトロノミック化学療法で使用される薬剤は、

- シクロホスファミド(エンドキサン)

- ピロキシカム(非ステロイド性抗炎症薬)

などがよく使われています。

シクロホスファミドは、通常の抗がん剤治療ではおおよそ50mg/m²(週あたり約250mg/m²)の用量で使用されます。

一方、メトロノミック化学療法では、10〜15mg/m²を1日1回または2日に1回という低用量で投与されます。

このメトロノミック療法で用いられる用量(10〜15mg/m²)の範囲内でも、やや高めの投与量の方が、末梢血中のTreg細胞数および腫瘍内微小血管の密度低下がより顕著にみられるとの報告があります。

副作用

メトロノミック化学療法における低容量のシクロホスファミドは、一般的に副作用が非常に少ないとされています。

しかし、10〜30%の症例で無菌性出血性膀胱炎がみられることがあります。

これは、シクロホスファミドの代謝産物であるアクロレインが膀胱の粘膜を刺激・損傷することによって生じる副作用です。

対策として

- シクロホスファミドの投薬を朝にする(日中に利尿を促す)

- 利尿剤の併用(発生頻度を1.8〜10%まで抑える)

などが検討されます。

クロラムブシルによる代替法

シクロホスファミドで副作用(特に膀胱への影響など)が心配される場合、クロラムブシル(4mg/m²/1日1回)という別の抗がん剤を使う方法が検討されることがあります。

クロラムブシルは、同じ種類の薬(アルキル化剤)に分類されますが、胃腸への負担や膀胱炎のリスクが少なく、骨髄への影響もゆるやかに進むというメリットがあります。

一方で、クロラムブシルをメトロノミック療法(低用量で長く続ける抗がん治療)に使った報告はまだ多くはなく、今後の研究が期待されています。

使用上の注意

使用上の注意として重要なのは、「動物病院の施設環境」および「実際に治療をサポートするご家族がシクロホスファミドを安全に取り扱えるか」という点です。

具体的に制限が必要となるケースとしては、

- 粉末剤での調剤を行う場合

- 妊婦さんや小さなお子さん、妊娠を希望しているご家族がいる場合

- 自宅を長時間空けている環境

などが挙げられます。

これは、シクロホスファミドがアルキル化剤に分類される強力な抗がん剤であり、粉末化や分包の過程で薬剤が空気中に飛散し、吸入や皮膚から吸収される危険があるためです。

実際に調剤する際は、原末剤を精製水+単シロップで溶解して液剤として処方されます。

どんなときに検討されるの?

メトロノミック化学療法は次のようなケースで検討されます。

- 外科切除後に再発予防として

- 高用量化学療法に耐えられない場合

- 転移・再発があるが、積極的治療が難しい場合

とくに高齢の子や持病がある子で、

「できるだけ副作用を少なく、でも少しでも長く穏やかに過ごさせたい」

というときに選択されることが多いです。

適応となるがん

現在、獣医療におけるメトロノミック化学療法の主な適応としては、

- 脾臓摘出後の脾臓血管肉腫(シクロホスファミド)

- 軟部組織肉腫の術後補助療法(シクロホスファミド)

- 膀胱移行上皮癌の進行抑制(クロラムブシル)

などが挙げられます。

これらの腫瘍では、他の抗がん剤治療と比較して同等の生存期間を得られたとする報告もあります。

一方で、その他の進行性腫瘍に対する有効性については、現時点では明確なエビデンスは示されていません。

とはいえ、他に治療の選択肢がない症例や、副作用をできるだけ抑えたい症例においては、メトロノミック化学療法は副作用が少なく、生活の質を維持しやすい緩和的治療の一つとして有効な選択肢であることは間違いありません。

まとめ

メトロノミック化学療法は、”低用量”の抗がん剤を、メトロノームのように一定間隔で絶え間なく投与する事で、副作用を抑えながらがんの進行を穏やかにすることが目的の治療法です。

現時点では、すべてのがんに有効というわけではありませんが、体への負担を減らしつつ穏やかに病気と向き合う方法として、他の治療が難しい場合や、副作用をできるだけ抑えたい場合には有効な選択肢のひとつといえます。

がんの完治を目指すだけでなく、「どのように時間を過ごしたいか」「どう生きたいか」を重視する―そんな選択肢があることを、知っておいていただけたらと思います。

関連記事

LINE友だち追加で診察予約、病院の最新情報はinstagramからチェックできます!!

茅ヶ崎市・藤沢市エリアで犬猫の抗がん剤治療でお困りの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。