犬の子宮蓄膿症について|見逃してはいけない重要疾患

子宮蓄膿症は、子宮内に膿性滲出液が貯留する疾患で、犬において最も発生頻度の高い生殖器疾患です。初期には軽度の局所症状のみを示すことが多いものの、進行すると腹膜炎、敗血症、さらには多臓器不全へと至る可能性があり、生命を脅かす重篤な感染症です。

本記事では、子宮蓄膿症の病態機序、診断および治療について詳しく解説します。

子宮蓄膿症とは

子宮蓄膿症は、子宮腔内に膿性滲出液が貯留する疾患で、犬における代表的な生殖器感染症です。避妊されていない雌犬では、生涯で最大約25%が罹患すると報告されています。

この疾患は子宮内の細菌感染を本態とし、局所症状に加えて全身性の臨床症状を引き起こすことがあります。発症年齢は中齢〜高齢犬(中央値9歳)に多いものの、生後3か月齢という極めて若齢での発症例も報告されています。

病態機序には不明な点も残されていますが、発情周期の反復が発症リスクに深く関与していると考えられています。

病態機序

発情周期においてプロゲステロンは、子宮内膜の分泌活性亢進および内膜増生を促進するとともに、子宮筋層の収縮力を低下させ、子宮頸管の閉鎖を誘導します。

さらに、ホルモン環境の変化により、白血球反応や細菌感染に対する子宮の局所防御機構が低下すると考えられています。

これらの影響は発情周期を繰り返すことで蓄積し、周期を重ねるごとに子宮蓄膿症の発症リスクを増大させます。

多くの症例は黄体期(発情後2〜4か月)に発症し、原因菌としては Escherichia coli (大腸菌)が最も高頻度に分離されます。その他、Staphylococcus pseudintermedius や Streptococcus canis も比較的多く報告されています。

一方で近年の研究では、Brucella abortus、Corynebacterium 属、さらには Porphyromonas 属など、従来は一般的と考えられていなかった病原体の関与も示唆されています。この結果から、ほとんどの細菌は消化管より感染しますが、血行性など他の経路からも感染が成立する可能性が考えられます。

腸活で子宮蓄膿症を予防!?

子宮蓄膿症の犬のほとんどは、腸管内にB2系統群に属する大腸菌が特異的に定着しており、この系統群は罹患動物の子宮内容物からも頻繁に分離されるそうです。

一方で、健康な犬では腸管内にB1系統群を含む他の系統群が一般的に定着しているようです。

この結果から、特定の大腸菌株による定着が子宮蓄膿症のリスクを高めるという仮説も立てられています。

これに関連して、食事が腸管内でのB2系統群大腸菌の定着率に影響を与える事が示されており、特定の食事が間接的に子宮蓄膿症のリスクを高める可能性があることが示唆されています。

この仮説がさらに検証されれば、腸内フローラの調整が子宮蓄膿症のリスクを予防または軽減するさらなる手段となる可能性があると考えられます。

臨床症状〜診断プロセス

臨床症状は、元気消失や食欲低下、震えといった非特異的な所見に加え、多飲多尿や膣分泌物などの比較的軽微な症状から始まることが一般的です。そのため、動物病院においても十分な精査が行われないまま、対症療法のみで経過観察となり、診断が遅れるケースも少なくありません。

開放性子宮蓄膿症では、陰部からの排膿を身体検査で確認できることがありますが、子宮頸管が閉鎖している閉塞性子宮蓄膿症では、外観上の異常が乏しく、身体検査のみでの判断は困難です。

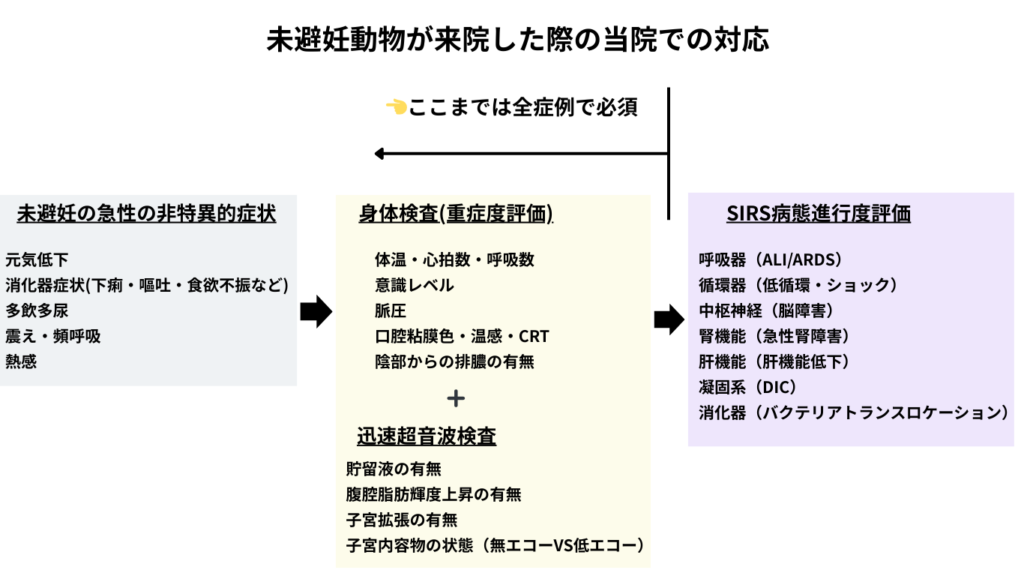

当院では見逃しを防ぐため、未避妊動物で非特異的な臨床症状を呈する症例に対しては、身体検査による全身状態・重症度の評価に加え、迅速な超音波検査を必須とする方針を採っています。

通常、子宮蓄膿症の診断は患者の病歴、臨床徴候、腹部X線検査や超音波検査などの画像検査に基づいて確定されます。

血液検査などの補助的検査は、診断そのものよりも、子宮蓄膿症に伴う全身状態や重症度、特にSIRS(全身性炎症反応症候群)の進行度を評価する目的で有用です。

血清CRP値は、子宮蓄膿症や敗血症を呈する犬では、子宮粘液腫の犬と比較して有意に高値を示すことが報告されています。このことから、CRPは重症度評価の指標として、また子宮蓄膿症と子宮粘液腫の鑑別補助マーカーとして活用できる可能性が示唆されています。

SIRS(全身性炎症反応症候群)について詳しい記事はこちら↓

治療法

子宮蓄膿症の治療は、敗血症(感染を契機として生じるSIRS)に対する対応概念に基づいて行われます。

治療の基本方針は以下のとおりです。

- 循環動態の安定化

- 抗菌薬の投与

- DIC(播種性血管内凝固症候群)の発症を念頭に置いた管理

- 原因の除去(ソースコントロール)

診断後は、これらに対する迅速かつ並行した対応が不可欠です。とくに「原因の除去」に関しては、卵巣子宮摘出術(ovariohysterectomy:OHE)が現在も第一選択の治療法とされています。

通常、感染源が除去されると患者の全体的な臨床状態は2週間以内に正常に戻るとされています。

▼※術中の写真があります。

抗菌薬の選択

子宮蓄膿症の標準的な治療プロトコルには抗菌薬療法が組み込まれることが一般的ですが、一部の研究者は、周術期の抗菌薬投与は中等度から重度の全身状態悪化を呈する症例に限定し、不必要な抗菌薬使用を最小限に抑えるべきであると提案しています。

初期に選択される抗菌薬は、子宮蓄膿症で最も高頻度に分離される Escherichia coli (大腸菌)に対して有効であることが求められます。さらに、可能であれば細菌培養および薬剤感受性試験の結果に基づき、各症例に適したより狭域スペクトルの抗菌薬へと速やかに切り替えることが望ましく、多剤耐性菌の選択リスクを低減する上でも重要です。

初期治療において使用される抗菌薬の例として、以下の薬剤が挙げられます。

| 薬物 | 投与量 |

|---|---|

| スルファドキシン-トリメトプリム | 15 mg/kg/12時間ごと |

| アンピシリン | 10~20 mg/kg/6~8時間ごと |

| エンロフロキサシン | 2.5~5.0 mg/kg/12時間ごと |

| アモキシシリン/クラブラン酸 | 10~20 mg/kg/12時間ごと |

薬物療法

ソースコントロールの観点からは、初期対応により一定程度の全身状態の安定化が得られた段階で、速やかに外科的介入を行うことが、治療成功率の向上につながると考えられます。

一方で、繁殖を目的とした母犬である場合や、全身状態の不良などにより現時点で麻酔・手術の実施が困難な症例など、特定の条件下では薬物療法が限定的に選択されることがあります。

薬物療法の目的は、子宮内容物の排出を促進するとともに細菌増殖を抑制し、子宮の回復を図ることにあります。

薬物療法としては、プロゲステロン受容体拮抗薬であるアグレプリストン(アリジン)が国内使用されています。

| 薬物 | 投与量 | 頻度 |

|---|---|---|

| アグレプリストン(アリジン) | 10 mg/kg /皮下投与 | 3回投与:1日目、2日目、7日目 または 2日目、7日目、14日目 |

| 4回投与:1日目、3日目、6日目、9日目 |

まとめ

子宮蓄膿症は、子宮腔内に膿性滲出液が貯留する疾患で、犬における代表的な生殖器感染症です。早期に発見され、適切な治療が行われない場合には、腹膜炎や敗血症を引き起こし、最終的には多臓器不全へと進行する可能性があります。

多飲多尿など比較的分かりやすい症状を示すこともありますが、実際には別の主訴で来院するケースが多く、診断が遅れることも少なくありません。そのため、未避妊雌犬の診察においては、積極的な問診と本疾患を常に念頭に置いた初期対応が重要となります。

LINE友だち追加で診察予約、病院の最新情報はinstagramからチェックできます!!

辻堂・茅ヶ崎市エリアで犬猫の緊急の際には湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお問い合わせください。