犬猫の繰り返す下痢!?慢性腸症について

「定期的にお腹を壊しやすい」「整腸剤を飲んでいると調子良いけど、切れると下痢になる」「何となくずっと軟便…」愛犬・愛猫ちゃんにそんなお悩みはございませんでしょうか?

便の状態以外にも食ムラや体重減少や間欠的な嘔吐など、もしかしたら慢性腸症と呼ばれる症候群かもしれません。今日は慢性腸症について解説していきたいと思います。

慢性腸症とは

3週間以上にわたる消化器症状が続く症候群を慢性腸症(CE:Chronic Enteropathy)と呼びます。

これは、長期間続く消化器症状(下痢・嘔吐・食欲不振・食ムラなど)、整腸剤などの対症療法への反応が乏しいもしくは薬が切れると再発する消化器症状、体重減少などの症状を伴います。

慢性腸症の種類

広義としては感染症(ウイルス・寄生虫・原虫など)、消化管以外の疾患(膵外分泌不全、アジソン病、甲状腺機能亢進症など)、腫瘍性疾患(消化器型大細胞性リンパ腫など)なども同様の状態になりうる可能性がありますが、慢性腸症の主な種類としては、食事反応性腸症(FRE)、抗生剤反応性腸症(ARE)、ステロイド反応性(免疫反応性)腸症(SRE or IRE)、無反応性に分けられます。

○○反応性腸症とは、「○○を投与するとそれに反応して消化器症状が良くなる」 という意味です。

慢性腸症の診断について

慢性腸症を診断する上では、「除外診断」がメインとなります。まずは、広義としての慢性腸症を否定するため、

▼糞便検査(PCR検査も含める)

寄生虫・原虫・ウイルスなどの感染症の有無、消化吸収の異常などを確認します。

▼血液検査(内分泌検査も含む)

血中の総蛋白質やアルブミン濃度、栄養状態(尿素窒素やコレステロール)、炎症マーカー、貧血、電解質バランス、肝腎機能などを調べます。特殊検査として葉酸/コバラミン濃度、トリプシン様免疫活性物質、甲状腺機能なども調べます。

▼画像検査

腸管の構造的異常、腫瘍や異物の有無などを評価します。

などの検査を行います。

広義としての慢性腸症の可能性が否定されたら、次に狭義としての慢性腸症の診断を行います。これは「治療的診断=治療反応を基に診断する」も含まれるため、確定に至るまで時間を要する可能性もあります。一般的な診断手順としてはピラミット構造のように下の階層から順に判断していきます。

-1024x576.png)

食事反応性腸症(FRE)

食物のタンパク源が合わない場合や脂質が合わない場合などで拒絶反応として消化器症状があわられます。これは特定のタンパク源に対して免疫系が過剰に反応し腸管で炎症を引き起こしたり、特定の食材を適切に消化できない事などで腸内環境バランスが崩れる事に起因すると考えられています。

低アレルギー食や低脂肪食への切り替えにより1~2週間ほどで症状が緩和される場合はFREが考えられます。

広い意味ではFREに含まれますが、特に若齢猫では「繊維反応性下痢」と呼ばれる食物繊維に反応するタイプの下痢もあります。

抗生剤反応性腸症(ARE)

以前は小腸細菌過剰増殖症(SIBO)と呼ばれていたこともありましたが、現在では抗生剤反応性腸症というより広い概念で扱われています。この病態は完全には解明されていませんが、腸内細菌叢(腸内フローラ)の不均衡や腸内細菌の異常増殖、腸内細菌に対する異常な免疫応答などが関与するものと考えられています。

メトロニダゾールやタイロシンと行った抗菌剤を数週間投与し、症状の改善が見られれば、抗生剤反応性腸症の可能性があると判断されます。また、腸内フローラの改善のため、シンバイオティクス(いわゆる腸活)も検討されます。

腸活についてはこちらの記事をご覧ください。

ステロイド反応性腸症(SRE or IRE)

FREやAREへの治療反応性も乏しい場合、ステロイド反応性腸症の可能性が考えられます。この病態は炎症性腸疾患(IBD:リンパ球形質細胞性腸炎など)もしくは腫瘍性(消化器型小細胞性リンパ腫)のいずれかが考えられます。

いずれの病態においても初期にはステロイド投与で一定の効果が認められるケースが多いですが、長期的なコントロールを目的とする際に、予想される予後や治療法の違い、薬剤耐性の出現といったことが起こり得るので、IREにおいては治療を開始する前に内視鏡生検や腸管パンチ生検といった検査が必要となります。

ステロイド開始後の生検では、一時的に病変を隠してしまう事があるため、診断ができなくなってしまう可能性があります。

しかし、全身状態が著しく悪い場合や低アルブミン血症に陥っている症例では、FREやAREの反応性を試験するまでの時間的猶予がないため、ステロイド反応性腸症と暫定判断のもとで生検・ステロイドの投与を優先する事もあります。

慢性腸症の治療・管理について

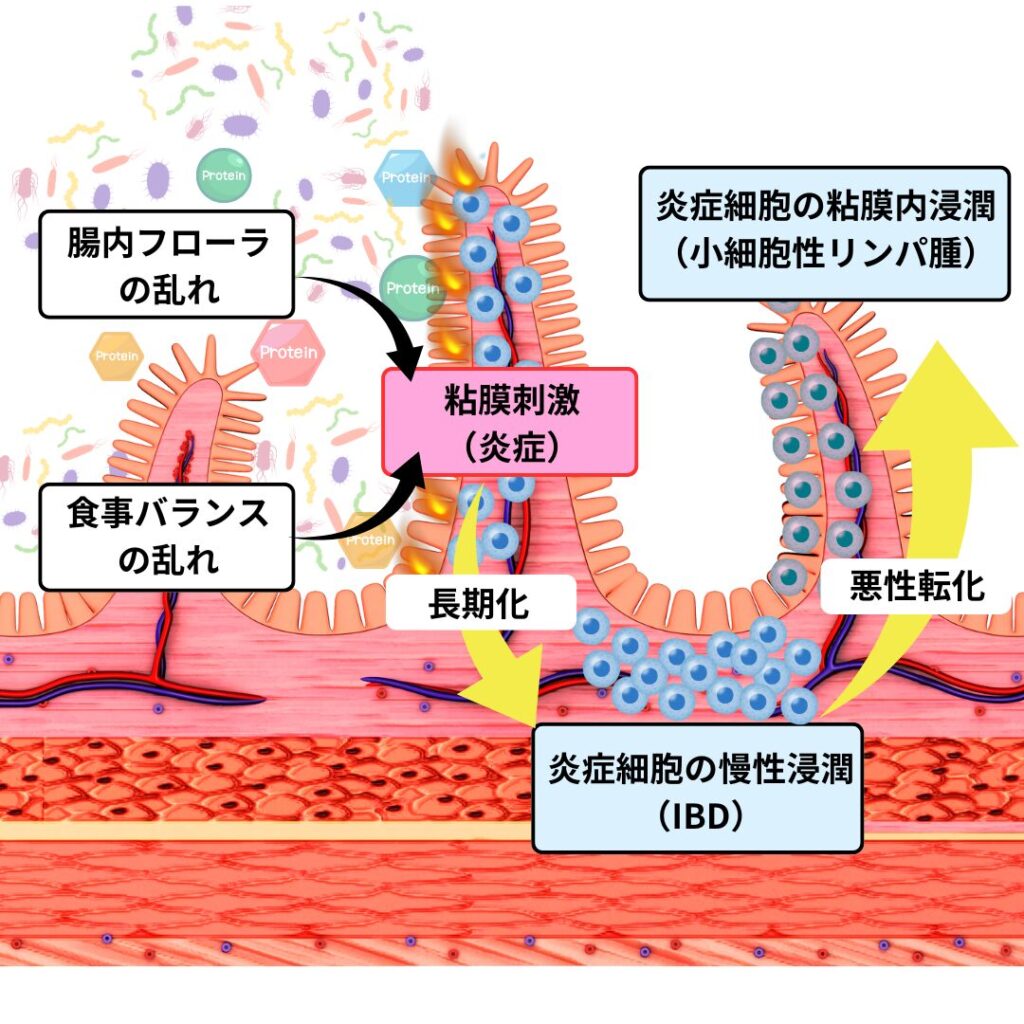

慢性腸症は1つの原因ではなく、複数要素が複雑に絡み合い、最終的に腸壁へ炎症細胞が浸潤する病態とも考えられています。また、炎症細胞が長期的に抗原曝露される影響などにより、炎症細胞が悪性転化(腫瘍化)し、小細胞性リンパ腫となるという仮説もあります。よって、仮にステロイド反応性腸症(SRE or IRE )と診断があった場合でも、免疫抑制剤だけを投与してれば良いという話ではなく、「原因となる腸内環境を整える」ための複合的なケアが必要になります。

食事療法

消化性のよい新奇タンパク食あるいは加水分解食に切り替えます。また、脂肪分は腸粘膜内のリンパ管を刺激して炎症誘発の原因となり得るので、犬においては脂肪含有量の少ない低脂肪食にするのも推奨されます。コントロールが難い低アルブミン血症の場合には超低脂肪食にする事も検討されます。

リンパ管の刺激にならない中鎖脂肪酸サプリもお勧めです。中鎖脂肪酸はリンパ管を経由しないで吸収され、エネルギーとして利用されます。

猫においては脂肪含有量はあまり関係がないと言われており、大腸性下痢が主症状である場合、繊維増強食を試す事が推奨されます。

腸内フローラの調整

抗菌剤反応性腸症や、ステロイド反応性腸症でも抗生剤投与により一部反応が見られた場合には、タイロシンやメトロニダゾールといった抗生剤の継続も有効です。しかし、こういった抗生剤は、長期投与により腸内フローラ(腸内細菌叢)のバランスを崩す懸念もあるため注意が必要です。可能であれば、徐々に減薬し、プレバイオティクスおよびプロバイオティクスに切り替える事もお勧めします。当院では腸内フローラ検査を実施し、その子に合ったオーダーメイドの腸活を勧めております。

内科的治療

ステロイドを中心とした免疫抑制療法です。難治性IBDもしくは小細胞性リンパ腫の場合にはステロイド治療に加え、クロラムブシルといった比較的毒性の低い抗がん剤治療も考慮されます。また、ステロイドは徐々に減らす事を目標にはするものの、長期投与が予想されるため、その副作用が発現しないような補助治療(血栓予防剤、肝擁護剤、サプリメント、漢方など)も併用します。治療初期の場合、腸粘膜機能が低下しており、内服薬の吸収がうまくいかない場合もあるため、注射での投与を行う事もあります。また、治療初期には腸粘膜再生を促す目的でシアノコバラミンの投与も行います。

まとめ

慢性腸症は完治が難しい病気ですが、適切な診断と治療によって症状の改善が期待できます。「腸内環境の乱れ」が慢性腸症の本質と思われるので、薬以外にも日々の食事管理や運動や腸活など、飼い主様の適切なケアとサポートがあれば生活の質を上げる事ができます。愛犬・愛猫のために、普段の健康管理を大切にしていきましょう。

藤沢、茅ヶ崎エリアで、治りにくい消化器症状でお悩みの方は、湘南Ruana動物病院までご相談ください。