犬の膵外分泌不全(EPI)の病理発生と診断・管理について

「ごはんはしっかり食べているのに、体重が減ってしまう」「黄色くて脂っぽい下痢が続く」「臭いがキツく大量の軟便を繰り返す」といった症状がみられる場合、膵臓の“消化を助ける働き”がうまく機能していない可能性があります。

このような状態を「膵外分泌不全(EPI:Exocrine Pancreatic Insufficiency)」と呼びます。

膵臓から分泌される消化酵素が不足することで、食べ物の消化・吸収がうまくいかず、慢性的な下痢や体重減少を引き起こす病気です。

今回は、EPIの病態・診断・治療の考え方を、わかりやすく解説します。

膵臓の外分泌機能は?

膵臓の外分泌腺は栄養素の消化と吸収に不可欠な役割を担っています。

膵臓の腺房はリパーゼ(脂肪を分解)、トリプシン(タンパク質を分解)、アミラーゼ(炭水化物を分解)などの消化酵素を合成し分泌しています。

また、膵管細胞は消化及び吸収の過程で最適なpHを維持するための重炭酸塩や、コバラミン吸収に必要な内性因子(IF)を分泌しています。

その他、膵臓の外分泌腺は抗菌性ペプチドやディフェンシンも産生しており、これによって上部腸内細菌叢を調節し、腸管粘膜とグルコースの恒常性を維持するための機能も担っています。

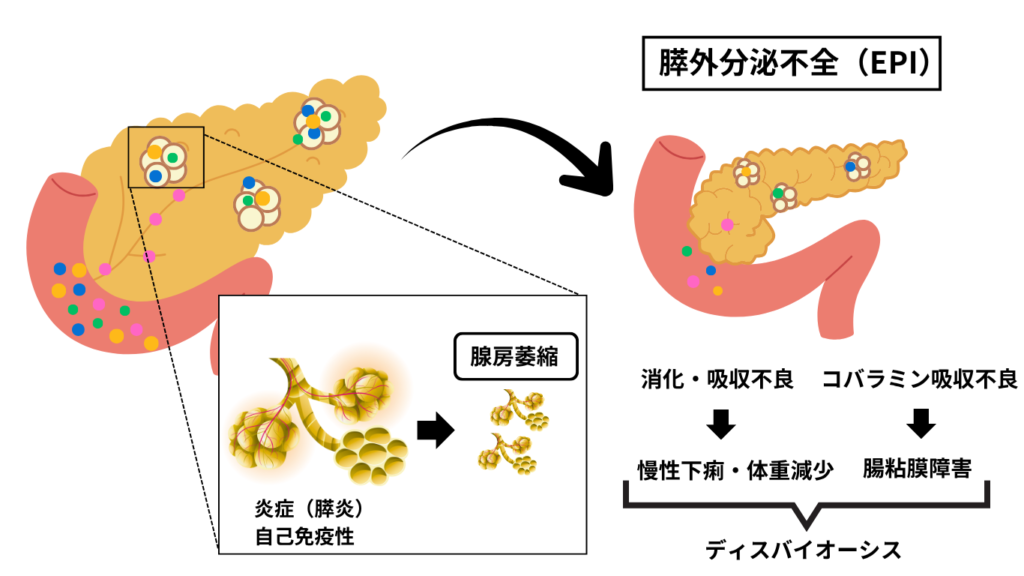

膵外分泌不全は、機能的な膵臓質量の喪失あるいは炎症(膵炎)を特徴としており、その結果として下痢や体重減少、あるいは腹部痛や嘔吐を引き起こします。

膵外分泌不全の原因

犬の膵外分泌不全は、膵臓の腺房萎縮(PAA)が最も多い原因であると考えられています。腺房萎縮が生じるのは、自己免疫的あるいは膵炎に伴う二次的変化が原因と思われます。

5歳未満の犬では自己免疫的な原因で、高齢の犬ではおそらく膵炎に誘導されて引き起こされると考えられます。

一部の犬種(ジャーマンシェパード、コリー系など)では遺伝的に自己免疫的な原因で腺房萎縮に至ることが考えられています。

腺房萎縮(PAA)が進行すると、膵臓からの消化酵素分泌が低下し、食物の消化・吸収が不十分になります。その結果、未消化物を含む下痢や、栄養不良による体重減少がみられるようになります。

さらに、腸粘膜の維持に必要なコバラミン(ビタミンB₁₂)の吸収も障害されるため、腸粘膜の萎縮や障害が生じます。これらの変化が持続すると、腸内細菌叢(マイクロバイオータ)のバランスが崩れ、いわゆるディスバイオシス(腸内環境の乱れ)を引き起こします。結果として、慢性的な消化器症状、すなわち慢性腸症が発症することがあります。

膵外分泌不全(EPI)の診断

膵外分泌不全不全(EPI)の診断は、基本的に除外診断として行われます。臨床現場では、まず慢性腸症(CE:Chronic Enteropathy)との鑑別が重要であり、むしろ慢性腸症を疑う際には、EPIを除外することが望まれます。

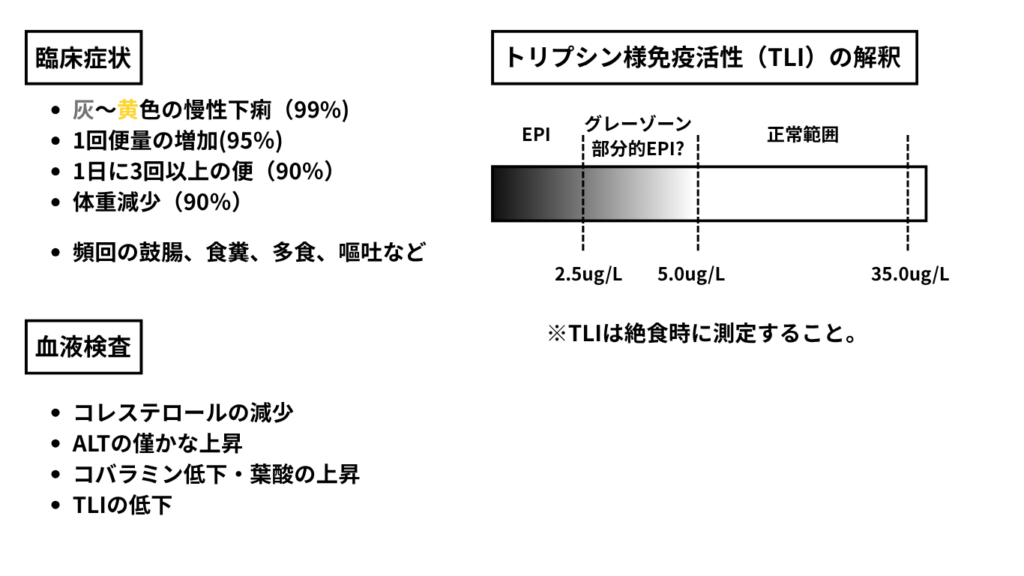

臨床症状

症状は比較的特徴的で、大量で牛糞状の便を呈し、黄色〜灰色を帯びる慢性下痢が多くみられます。便は脂っぽく、悪臭を伴うこともしばしばあります。下痢は小腸性下痢(1回便量の増加、便回数はほぼ変わらない)の特徴を呈しながら、しばしば大腸性下痢(頻回便)の特徴も併発します。

食物を食べても効率よく吸収できないため、体重減少や多食も併発しやすい症状です。

一般検査所見

院内で実施できる一般的な血液検査や生化学検査では、明らかな異常が認められないことも多く、正常範囲内に留まるケースもあります。

一部の犬では、ALTの軽度上昇やコレステロール低下がみられることがありますが、これらは非特異的な変化です。代償機構がまだ保たれている段階では、これらの異常も認められないことがあります。

また、EPI様症状を呈する犬で高血糖および尿糖が認められる場合は、慢性膵炎に続発した二次性糖尿病とEPIの併発を強く疑う必要があります。

補助的検査

EPIではしばしば低コバラミン血症および高葉酸血症が認められます。これは、膵由来の内因子欠乏と腸内細菌叢の異常増殖(ディスバイオシス)による吸収異常に起因するものです。これらの所見も総合的診断の一助となります。

特異的検査

EPIの確定診断には、血清TLI(Trypsin-Like Immunoreactivity)測定が最も信頼性の高い検査です。

- 2.5 µg/L以下:EPIと確定診断できる

- 2.5〜5.0 µg/L:部分的なEPIまたは正常の範囲

- 5.0 µg/L以上:通常はEPIを除外できるが、臨床症状や病理組織学的に腺房萎縮を伴う症例もあり、部分的EPI(代償性EPI)の存在も考慮すべきです。

膵外分泌不全の治療

一度萎縮・破壊された膵腺房を元に戻す治療法は、現時点では存在しません。

そのため、膵外分泌不全の治療は根治を目的とするのではなく、症状のコントロールと栄養状態の維持を主眼とします。

1. 酵素補充療法

膵外分泌酵素の分泌が不足している状態では、食事とともに非腸溶性の消化酵素製剤を投与します。胃酸により失活しにくいよう、コーティングされた粉末状酵素製剤が特に有効とされています。

治療開始約2週間後に下痢の改善と体重増加が確認できれば、その投与量を維持しつつ、効果が持続する最小用量まで漸減します。

治療反応が乏しい場合は、まず投与方法・用量・製剤の保存状態や使用期限を確認し、それでも改善がない場合は酵素量を増量します。

それでも反応が得られない場合は、酵素補充以外の要因(併発疾患や腸内環境異常など)を再評価します。

2. 食事管理

EPIでは、食事管理も治療の大きな柱となります。

- 高消化性かつ低脂肪の食事が推奨されます。消化吸収が良く、膵酵素による分解が最小限で済むため、消化負担を軽減できます。

- 食事は1日2〜3回に分けて少量ずつ与えることで、消化吸収を効率化します。

- 一部の犬では中鎖脂肪酸(MCT)を添加することでエネルギー供給を補助できる場合があります。MCTは膵酵素による分解をほとんど必要とせず、直接門脈経由で吸収されるため理論的には有用ですが、臨床的有効性は個体差があり、明確なエビデンスは限定的です。過量投与により軟便や嘔吐が生じることもあるため、慎重な使用が求められます。

3. 腸内細菌叢(マイクロバイオータ)のコントロール

EPIでは、消化不全やコバラミン欠乏によりディスバイオシス(腸内細菌叢の乱れ)が生じやすく、下痢やガス貯留、栄養吸収不良を助長します。

このため、プロバイオティクスやプレバイオティクスの併用が有効な場合があります。腸内環境の改善は便性の正常化やコバラミン吸収の補助につながる可能性があります。

4. ビタミン補充

EPIでは脂溶性ビタミン(A・D・E・K)の吸収不良が起こりやすく、欠乏が確認された場合には補充を行います。長期治療中は定期的な血中濃度の評価も推奨されます。

5. コバラミン補充

EPIでは、コバラミン(ビタミンB₁₂)欠乏が高頻度でみられます。コバラミン吸収には膵管細胞由来の内因子(Intrinsic Factor:IF)が必要なため、経口投与では吸収が不十分です。

そのため、シアノコバラミン250〜500 µgを皮下投与で月1回行う方法が有効であると報告されています。

まとめ

EPIは生涯管理が必要な慢性疾患です。定期的に体重・便性状・食欲を評価し、必要に応じて酵素量や食事内容を調整します。

慢性膵炎や慢性腸症との併発例も多いため、包括的かつ継続的なモニタリングが重要です。

関連記事

LINE友だち追加で診察予約、病院の最新情報はinstagramからチェックできます!!

茅ヶ崎市・藤沢市エリアで犬猫の消化器症状でお困りの方は、湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。