【保存版】犬の食物アレルギーの検査と診断の流れとは?

犬の食物アレルギーは、体が摂取した食べ物に含まれる特定の成分(抗原=アレルゲン)に過剰に反応し、主に皮膚に「かゆみ」や「赤み」「脱毛」などの炎症症状を引き起こす疾患です。

アレルギー反応にはIgE(免疫グロブリンE)という抗体が関与する即時型アレルギーと、リンパ球が関与する遅延型アレルギーがあり、犬の食物アレルギーの多く(約80%)は後者、つまりリンパ球による遅延型反応であると考えられています。

この記事では、犬の食物アレルギーの診断の進め方について、臨床現場での実際の流れを踏まえて詳しくご紹介します。

犬のアレルギー性皮膚炎の主な種類

犬のアレルギー性皮膚炎は大きく分けて、以下の2つのタイプがあります(ノミアレルギー性皮膚炎もありますが、現在ではノミ・マダニ予防が広く行われているため、ここでは割愛します)。

- アトピー性皮膚炎

環境中のアレルゲン(花粉、ハウスダスト、カビ、ダニなど)に対して免疫が過剰に反応することで起こる皮膚炎です。IgEが関与する即時型のアレルギーであり、かゆみを伴う皮膚症状が慢性的に現れます。 - 食物アレルギー

摂取した食べ物に含まれるタンパク質(牛肉、鶏肉、魚、卵、乳製品など)に対して体が過敏に反応することで起こります。症状としてはアトピーと似たかゆみが主体で、皮膚の炎症や外耳炎などが見られることもあります。

診断に入る前に:まずは他の皮膚疾患を除外する

犬のかゆみを主訴に受診した際、「食物アレルギーかもしれない」と疑うことは重要ですが、すぐに除去食試験に入るわけではありません。

まず必要なのは、かゆみの原因が本当にアレルギー性のものかどうかを見極めることです。

具体的には以下のような「非アレルギー性の皮膚疾患」を、皮膚検査や細胞診などを通じて除外していきます。

- 疥癬症(ヒゼンダニによる皮膚病)

- 毛包虫症(デモデックス症)

- 膿皮症

- マラセチア皮膚炎

- 皮膚型リンパ腫 など

これらの疾患を除外し、かゆみの原因がアレルギーによる可能性が高いと判断された段階で、はじめて食物アレルギーの診断手順に進むことになります。

食物アレルギーの診断:古典的診断法(除去食試験)

犬の食物アレルギーの診断において最も信頼性が高いとされているのが、「除去食試験(elimination diet)」です。

これは、これまで日常的に摂取しているすべてのフードやおやつを中止し、アレルゲンとしての関与が疑われにくいタンパク源と炭水化物から構成された食事に切り替える方法です。

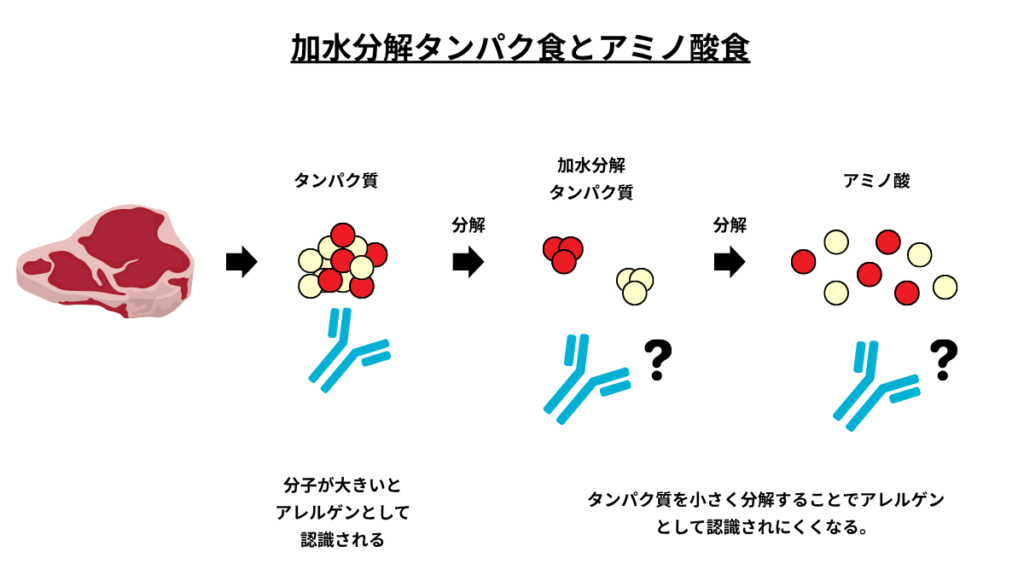

この除去食には以下のような方法があります。

- 家庭調理による手作り食(例:鹿肉とサツマイモなど)

- 加水分解タンパク質を使用した療法食

- 新奇タンパク(食べたことのないタンパク源)を使った療法食

除去食試験の間は、犬が口にするすべての食物を厳密に管理する必要があり、おやつや薬に混ぜるチーズなども中止しなければなりません。

古典的診断方法の問題点

この古典的な方法には信頼性がある一方で、いくつかの問題点もあります。

- 飼い主の協力が不可欠で手間がかかる

除去食試験は数週間~数ヶ月に及ぶため、途中で「ついおやつを与えてしまった」「薬にフードを使った」などの逸脱があると正確な判定ができません。 - 除去食の選択が適切でないと判定不能

市販の「アレルギー対応」をうたうフードにも、過去に摂取歴のあるタンパク質が含まれていることがあります。誤ったフード選択では効果が見られない可能性があります。 - 複数アレルゲンに反応していると診断が難しい

牛肉+乳製品のように複数に反応する場合、1種類のみの除去では十分な改善が見られないこともあります。

アレルギー検査を用いた除去食試験の勧め

近年では、血液を用いた食物アレルギー検査(リンパ球反応検査)を先行的に行い、その結果を参考にして除去食の内容を決めるアプローチも広がっています。

ただし、これらの検査はあくまで「参考値」であり、診断確定には除去食試験が不可欠です。

検査結果を活用することで「除去食として避けるべき食材」や「候補にできるタンパク源」を絞ることができ、試験の成功率が高まる利点があります。

除去食に適した効果判定期間

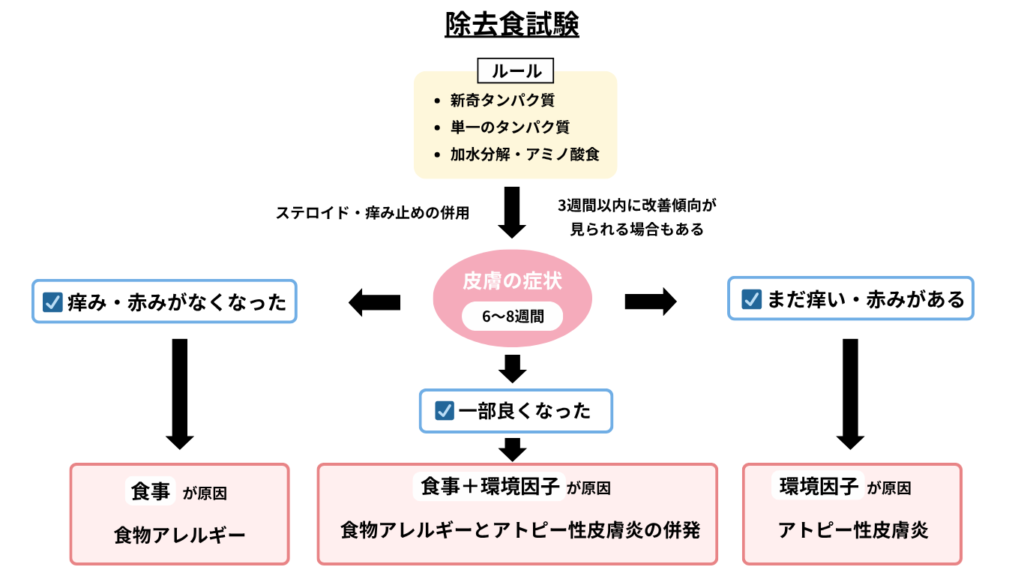

除去食試験の期間は通常6~8週間が推奨されています。

ただし、症状の出方には個体差があり、適切な除去食を用いると1週間後から症状が緩和し、2週間後には明らかな症状改善が認められ、3週間後には皮膚の状態が良くなります(皮膚細胞のターンオーバーサイクルが約3週間のため)。

この期間中に症状の大幅な改善が見られた場合、食物アレルギーの可能性が高まります。

痒みが強い場合

痒みが強い場合にはその症状を一旦治める必要があります。強い痒みがある状態で除去食試験を開始した場合、すでに起きている痒み(炎症)の鎮静化には2-3週間かかってしまい、除去食試験の効果判定が難しくなるからです。

皮膚のコンディションに合わせて、ステロイド剤(プレドニゾロン)か痒み止め(オクラシチニブやイルノシチニブなど)が選択します。効果判定前には一旦休薬し、除去食試験の有効性を判断します。

効果判定

除去食試験を6〜8週間続けて、痒み・赤みがなくなった場合は、食事アレルギーと判断されます。まだ痒い・赤みがある場合は食事以外が原因のアトピー性皮膚炎と判断されます。

痒み・赤みの一部が良くなった場合は、食物アレルギーとアトピー性皮膚炎が併発している可能性が考えられます。アレルギー性皮膚炎の約30%は食物アレルギーとアトピー性皮膚炎が併発していると考えられています。

除去食試験の後:負荷試験の必要性?

除去食試験は、「食物アレルギーが関与しているかどうか」を確認するための検査です。一方で、アレルゲンとなっている具体的な食材を特定するには、食物負荷試験が必要です。これは除去食試験の後に、特定の食材(米や鶏肉など)やフード製品、おやつ、あるいは皮や蹄を使ったおもちゃなどを一つずつ与え、それによってアレルギー反応が再発するかどうかを観察する方法です。

ただし、負荷試験は必ずしも実施しなければならないわけではありません。症状が改善する適切な除去食フードが見つかり、そのフードが総合栄養食であれば、そのまま継続して与えても栄養学的な問題はありません。むしろ、除去食のみで安定した状態を保てる場合、アレルギー管理はシンプルで効果的になります。

とはいえ、療法食は市販の一般的なフードと比べて価格が高く、長期的な継続が難しいケースもあります。そういった場合には、負荷試験を行って安全に食べられる食材を確認し、無理のない形でフードを切り替えていくことが重要です。

負荷試験の実施方法とポイント

負荷試験では、除去していた食材(あるいは特定のタンパク源)を1種類ずつ再び与え、症状が再発するかどうかを確認します。

実施の際のポイントは以下のとおりです。

- 初日はごく少量から開始し、3〜7日かけて徐々に量を増やします。

- 痒みや赤みなどの症状(=陽性反応)は、通常、給与開始から7〜14日以内に現れることが多く、特に3日以内に初期症状が出るケースが多くみられます。

- 反応が出やすい部位(指間、パッド周囲、腋窩、耳介など)を丁寧に観察することが重要です。

- 症状が現れた場合は、ただちに負荷試験を中止し、必要に応じてステロイド剤や抗掻痒剤を短期間使用して症状を鎮静化します。

- アレルギー反応が出なかった場合には、その食材が「安全」と判断されるため、次のステップとして、その食材のみを原材料とした市販のフードやおやつで再度負荷試験を行うことが推奨されます。

このようにして、どの食材がアレルゲンかを特定することで、今後の食事管理がより確実なものになります。ただし、負荷試験によって再び強い症状が引き起こされる可能性もあるため、実施にあたっては必ず事前にかかりつけの獣医師と相談し、適切な指導のもとで進めることが大切です。

まとめ

食物アレルギーの診断には時間と根気が必要ですが、正確な診断がつけば、愛犬の生活の質を大きく改善することができます。気になる症状が続く場合は、ぜひ早めに動物病院にご相談ください。

関連記事

LINE友だち追加で診察予約・最新情報がチェックできます!!

茅ヶ崎市・藤沢市エリアで皮膚の痒みでお困りの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。