犬のアレルギー性皮膚炎の管理について

はじめに

犬のアレルギー性皮膚炎は、犬の皮膚がアレルゲン(アレルギーを引き起こす物質)に反応して炎症を起こす疾患です。アレルギーは犬にとって非常に不快な症状を引き起こすだけでなく、放置すると長期的な皮膚の問題や二次感染を引き起こすこともあります。本記事では、犬のアレルギー性皮膚炎の原因、症状、診断方法、治療法について詳しく解説します。

アレルギーが起きる仕組み

まずは、アレルギーが起こる仕組みについてお話しします。

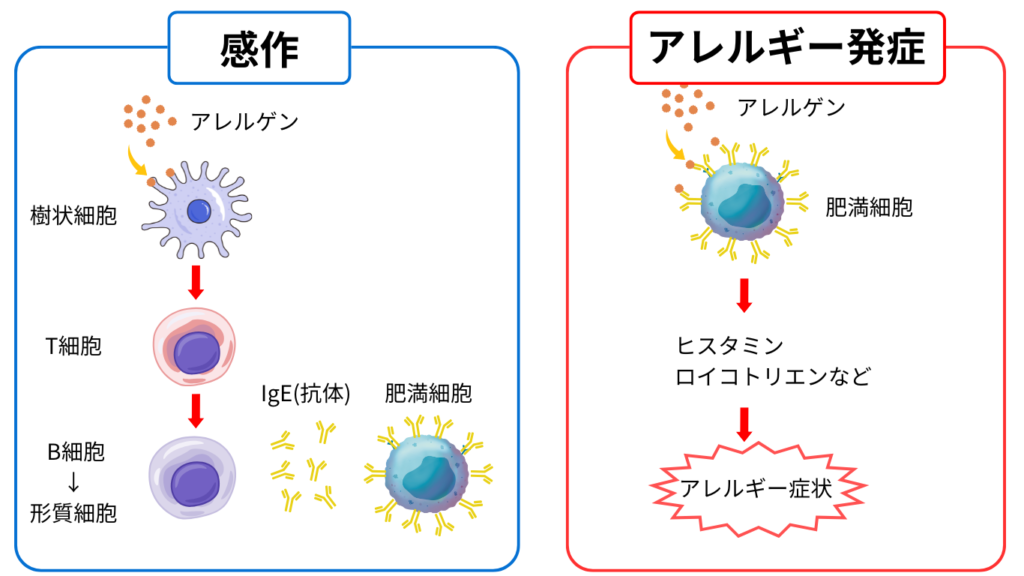

我々人間を含む哺乳類は、体の中に異物(アレルゲン:ハウスダスト、花粉、カビなど)が侵入すると、これを防ぐための免疫システムが反応して抗体を作ります。抗体には様々な種類がありますが、アレルギー体質の子は免疫グロブリンE(IgE)抗体を産生しやすくなります。

アレルゲンを認識して作り出されたIgE抗体は「肥満細胞(マスト細胞)」と強固に結合します。この状態を「感作」と言います。感作が成立した肥満細胞が同じアレルゲンに再び遭遇すると抗原抗体反応がおこり、肥満細胞内からヒスタミンやロイコトリエンなどの化学伝達物質が放出されアレルギー症状(=かゆみ)が起こります。

アレルギー性皮膚炎の種類

犬のアレルギー性皮膚炎は主に以下の2つの原因が関係しています(ノミアレルギーもありますが、最近はノミダニの予防普及率も高いので割愛します)。

環境アレルギー(アトピー性皮膚炎)

アトピー性皮膚炎は、環境に存在するアレルゲン(花粉、ダニ、カビ、ホコリなど)に対して免疫系が過敏に反応することによって発症します。これは皮膚のバリア機能の低下に伴い、外界から直接アレルゲンが皮内に侵入し、IgE抗体が皮膚内で作られます。IgE抗体が皮膚の肥満細胞と結合する事で感作され、再びそのアレルゲンが体内に入ると肥満細胞からヒスタミンやロイコトリエンなどの化学物質が放出され、皮膚の痒みや炎症が起こります。

季節的に症状が悪化することが多く、特に春や秋にアレルギー症状が顕著になることがあります。

食物アレルギー

通説によると、食物アレルギーでは、まず特定の食物に対しての免疫反応により、IgE抗体が「血液中」に作られます。IgE抗体が皮膚の肥満細胞と結合することで感作され、再びその食物が体内に入ると肥満細胞からヒスタミンやロイコトリエンなどの化学物質が放出され、皮膚の痒みといった症状が現れます。(最近では経皮感作という、食物が皮膚に接触する事がそのきっかけとなるという説もあります)。一般的なアレルゲンとなる食材は、牛肉、鶏肉、魚、卵、乳製品などの「タンパク」です。また、食物アレルギーによる皮膚炎は、消化器症状(下痢や嘔吐)とともに皮膚にかゆみや湿疹を引き起こすことがあります。

食物アレルギーと慢性腸症の関係

食物アレルギーはIgE抗体産生による1型アレルギー反応(即時型・液性免疫反応)ですが、慢性腸症はT細胞が主導する免疫反応で、直接的に腸内の異物を認識して炎症物質を産生する4型アレルギー反応(遅延型・細胞性免疫反応)になります。また、慢性腸症は食物不耐性(消化酵素の不足や腸内での食物の適切な処理ができないこと)といった状態も関係しているため、より複雑化されます。

慢性腸症についてはこちらをご覧ください。

アレルギー性皮膚炎の症状

アレルギーは皮膚の「かゆみ」から始まります。特に皮膚の柔らかい部位(目や口元などの粘膜移行部、脇、内股、耳、指間など)で症状が顕著となります。「掻く」ことによって炎症が強くなり、皮膚の赤みやフケや脂みなどの症状があらわれます。また、バリア機能が低下した部位において細菌やマラセチアといった二次感染が生じます。

アレルギー性皮膚炎の診断

犬のアレルギー性皮膚炎の診断は除外診断で判断していきます。ポイントは、病変の部位、病変の肉眼的所見、感染症の可能性の評価、内分泌性疾患/脂質代謝異常の可能性の評価となります。これらを総合的に判断し、アレルギー性皮膚炎の可能性について考慮します。

アレルギー性皮膚炎の治療

人のアレルギー性疾患の場合、アレルギーを1つ発症すると、アレルギー症状が次々と増えていく事があるそうです。犬は研究段階ですが、アトピー性皮膚炎と食物アレルギーが併発する頻度が高い事がわかっています。(30%程は併発していると言われています)

よって、アレルギー性皮膚炎の治療は単一のものではなく、複数の方向からアプローチして管理していきます。アレルギー体質という事が根本的な問題なので、「完治」を目指すことは難しく「上手くコントロール」する事が治療の目的になります。治療の柱は以下の3つです。

- 皮膚のバリア破壊を防ぐ

- 皮膚のバリア機能を高める

- 原因となるアレルゲンの侵入を防ぐ

皮膚のバリア破壊を防ぐ

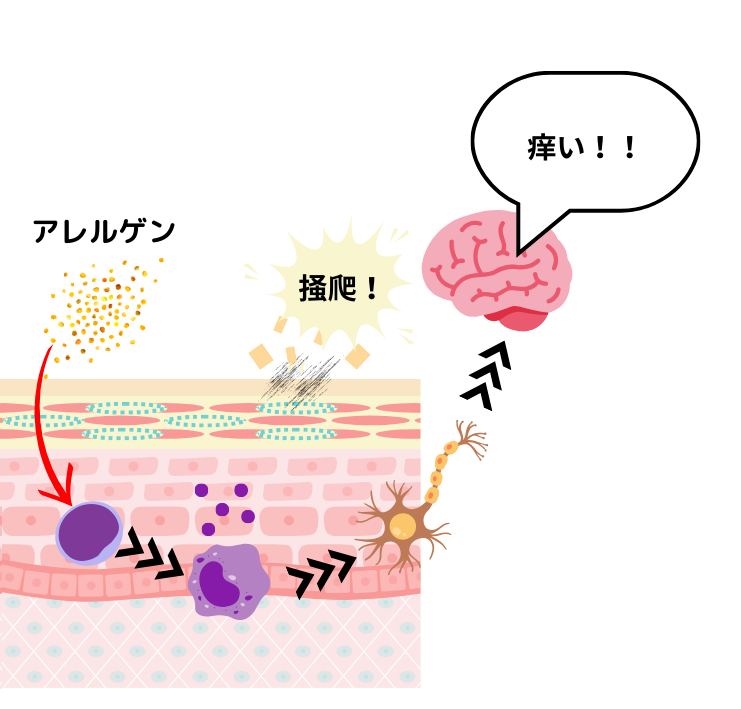

アレルギー性皮膚炎の作用機序は、皮膚内に存在する感作された肥満細胞に、再び抗原(アレルゲン)が免疫反応を起こす事で、痒み物質が放出されます。この痒み物質が痒み神経を刺激して、脳で痒いと認知。掻爬する事で皮膚バリアを破壊します。バリアが破壊される事で、炎症が加速し、より一層アレルゲンに晒されやすくなるという悪循環をたどります。

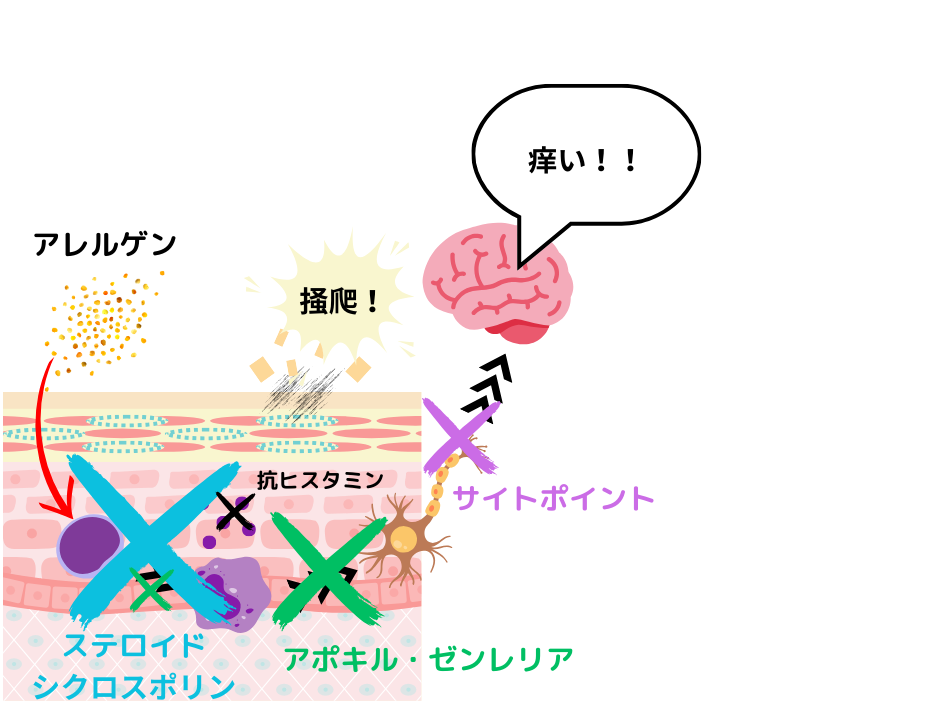

皮膚バリアの破壊を防ぐには、これら悪循環を「断ち切る=掻爬行動を抑える」必要があります。具体的には炎症細胞を抑えるステロイド剤や免疫抑制剤、痒み物質の作用を抑える抗ヒスタミン剤、痒みを神経に伝えるのを抑えるオクラシチニブ(アポキル)やイルノシチニブ(ゼンレリア)、痒みの認識を抑えるロキベトマブ(サイトポイント)などが挙げられます。

これらの薬は作用するポイントが異なる事から、皮膚の状況や全身状態をみて使い分けをします。例えば、炎症が重度の症例では、初期にステロイドなどの消炎剤でガッツリと炎症を抑えて、状態が安定したら漸減し、アポキルやゼンレリアといった薬に切り替えたり、局所治療(軟膏やスプレーなど)を併用したりしてコントロールします。

皮膚バリア機能を高める

アレルギー性皮膚炎の子は皮膚の角質層と呼ばれるバリア構造が脆弱となっている事がほとんどです。このバリア機能を維持しているのがセラミドなどの保湿成分です。アレルギー性皮膚炎の子は健常な子と比べてこのセラミドが相対的に少なくなっているという報告もあります。

人工的にアレルギー体質(IgE抗体を産生しやすい)にしたマウスがそのままの状態ではアレルギー症状が出ませんでしたが、同マウスの皮膚バリアを壊すとアレルギー症状が発症したという実験があります。皮膚のバリア機能をいかに保護するかが大切だという事がわかります。

皮膚バリア機能を高めるために必要なことはとにかく「保湿」です。セラミドなどを含有する外用保湿剤は皮膚から角質層に直接浸透する事が可能なので、そういった成分を含む保湿剤を選択します。保湿剤の形状には、シャンプー、フォーム剤、スプレー、ローション、クリームなど様々なものがあります。皮膚のコンディション、塗布部位、季節、毛の状態、飼い主様のモチベーションなどを考慮して使い分けします。また、サプリメントや療法食などにより体の内側から角質のバリア機能を高める体づくりも大切です。

原因となるアレルゲンの侵入を防ぐ

環境物質が原因となるアトピー性皮膚炎ではそのアレルゲンの侵入を完全に防ぐ事はできません。よって皮膚バリア機能を高める事で、なるべくアレルゲンの侵入を防ぐ事が大切となります。

食物アレルギーの場合、特定のアレルゲンとなる食物(タンパク質)を取り除く事で暴露されるを防げます。これを確認するには主に2つの方法があります。

1つ目は除去食試験と呼ばれる方法です。除去食試験とは、アレルギーを起こしにくい食事を与え続ける事で症状が改善するかどうかを実験的にモニターする検査を言います。アレルギーを起こしにくい食事とは、「新奇タンパク質食(これまで食べたことのないタンパク質を含むフード)」や「加水分解食(アレルギーを起こしにくいレベルまでタンパク質を消化管内で分解してくれるフード)」などの療法食です。除去食試験期間は他のタンパク源となるおやつやガムなども制限します。反応が見られるのはおよそ6〜8週間ほどの期間を要するため、その間は皮膚バリア破壊を防ぐ治療の併用も必要です。

2つ目はリンパ球反応検査という血液検査です。これは牛肉や卵黄や小麦など9〜18項目の食物に対してアレルゲンに反応するリンパ球が増えているかどうかを調べる事ができます。この検査結果をもとに除去食試験を行う事でより精度の高い試験を実施することが可能です。

| メリット | デメリット | |

| 除去食試験 | ・安価で実施可能 | ・手間と根気が必要 ・除去食がピンポイントでアレルゲンとなる可能性もある |

| リンパ球反応検査 | ・効率よく食物の除外が行いやすい | ・検査費用が高い ・痒みの強さを測る検査ではない |

食物アレルギーとアトピー性皮膚炎を併発する頻度が高いため、これら3つの治療はいずれのアレルギー性皮膚炎の症例においても必要と考えられます。

番外編:腸活の重要性

身体の免疫細胞の約70%が腸に存在すると言われています。免疫細胞は炎症を引き起こす事と炎症を抑える事の両方の役割を担っております。腸内でこの絶妙なバランスを調整しているのが腸内細菌叢(腸内フローラ)です。

腸内細菌叢(腸内フローラ)はアレルギー性皮膚炎の発症や進行に重要な役割を果たすことが示唆されています。腸内細菌のバランスが崩れると、免疫系が過剰に反応し、皮膚炎を悪化させる可能性があります。逆に、健康な腸内細菌叢は免疫応答を調整し、アレルギー反応を抑制することが報告されています。したがって、腸内細菌叢の調整がアレルギー性皮膚炎の治療に有望なアプローチとなる可能性があります。

関連記事

まとめ

犬のアレルギー性皮膚炎は、適切な診断と治療を行うことで管理可能な疾患です。犬がかゆみや不快感を感じている場合は、早期に獣医師に相談し、適切な治療を開始することが重要です。アレルゲンの特定や保湿改善、薬物療法を組み合わせることで、上手く痒みをコントロールする事が望めます。

茅ヶ崎・藤沢エリアで皮膚トラブルでお困りの事がございましたら、湘南Ruana動物病院までご相談ください。