猫伝染性腹膜炎(FIP)の原因と病態|なぜ発症し、どのように進行するのか?

猫伝染性腹膜炎(Feline Infectious Peritonitis:FIP)は、腹部臓器にフィブリンが沈着する疾患として1963年に初めて報告されました。2019年頃までは「不治の病」とされ、一度発症すると有効な治療法がなく、ほとんどの猫が命を落としていました。しかし近年、いくつかの抗ウイルス薬の有効性が確認され、かつては発症から1か月以内に死亡することも多かった病気が、現在では長期的な寛解を目指せるようになっています。

この記事ではFIPの原因と発症までのメカニズムについて詳しく解説します。

当院のFIP治療に関する詳細はこちらをご覧ください。

FIPの病原体とその特徴

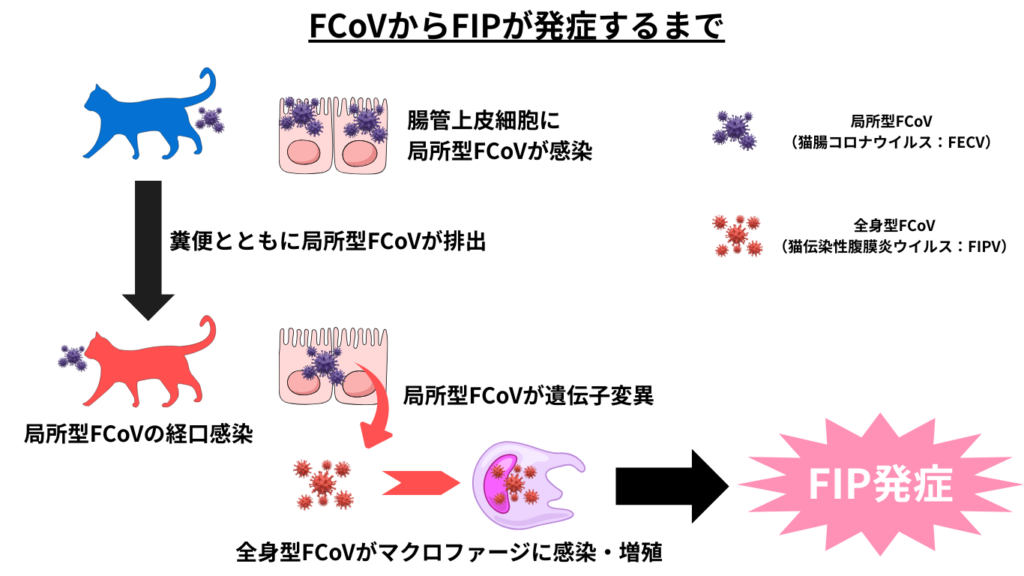

FIPの病原体は猫伝染性腹膜炎ウイルス(FIPV)であり、これは猫コロナウイルス(FCoV)の二つの生物型の一つです。もう一つの生物型は猫腸コロナウイルス(FECV)で、主に腸炎(下痢)の原因となります。ただし、実際の臨床現場では両者を明確に区別することは困難です。

一般的に、FCoVのうち大腸の粘膜上皮細胞で増殖するものを猫腸コロナウイルス(FECV)、免疫細胞であるマクロファージや単球で増殖し全身性に病態を示すものを猫伝染性腹膜炎ウイルス(FIPV)として区別しています。

FIPが発症するまで

FIPウイルス(FIPV)自体は猫から猫へ直接感染することはなく、猫腸コロナウイルス(FECV)が猫の体内で遺伝子変異を起こすことで発症すると考えられています。

FECVは集団生活を送る猫に多くみられ、主に糞便を介して経口感染します。体外環境では比較的早期に失活しますが、トイレの共用や肛門部のにおい嗅ぎなどを通じて容易に広がります。

FECV感染自体は無症状で経過するか、軽度の消化器症状(主に下痢)を示す程度です。FIPを発症するのはFECV感染猫の10%未満とされています。強いストレスなどにより細胞性免疫が低下すると、体内でFECVが突然変異を起こしてFIPVとなり、マクロファージに感染・増殖してFIPを発症すると考えられています。

FIPを発症させる強いストレスとは?

ストレスは、IL-2の産生抑制やT細胞のアポトーシス誘導を介して細胞性免疫を低下させます。その結果、マクロファージ内での猫コロナウイルス(FCoV)の制御が困難となり、FIP発症リスクを高める要因になると考えられています。

猫におけるストレス要因は、環境(引っ越しや騒音)、社会(多頭飼育や新しい動物の導入)、身体(病気や外傷)、心理(飼い主の不在や来客)、生理(発情やホルモン変化)など多岐にわたります。これらは副腎皮質ホルモンの分泌を増加させ、結果として細胞性免疫を抑制します。

筆者の臨床経験としては、ペットホテルでの宿泊後や、歯科処置など短時間麻酔下処置を受けた後にFIPを発症した症例を経験しています。これらは一見大きなストレスに見えなくても、猫にとっては免疫に影響を及ぼす十分な負担となり得る可能性を示唆しています。

猫コロナウイルス(FCoV)についてわかっている事

猫腸コロナウイルス(FECV)について

FECVは猫に広く分布しており、その感染状況について以下のことが知られています。

- 飼育猫全体の40%未満がFCoV(主にFECV)に感染しているとされます。

- 多頭飼育環境(ブリーディング施設、シェルターなど)では、感染率が90%以上に達することもあります。

- FCoV感染猫の約70%は一過性の感染で終わりますが、10〜15%は持続感染となり、多くは数ヶ月〜9ヶ月以内にわたり、長い場合だと2年以上にわたり糞便中にウイルスを排出し続けます。

- 少数飼育(2頭まで)の場合、持続感染しても時間とともに排出が終息する可能性がありますが、3頭以上の集団飼育ではウイルス排出が長期化し、サークル内で終生持続感染する可能性が高いと言われています。

- 1歳未満の子猫は成猫に比べて約2.5倍多くのウイルスを糞便中に排出するとされています。

猫伝染性腹膜炎ウイルス(FIPV)について

FIPVはFECVから猫の体内で突然変異したウイルスであり、臨床的に重要な病原体です。

- FCoVに感染した猫の一部(およそ5〜10%)がFIPを発症すると考えられています。

- FIPの発症リスクは、若齢猫(2歳未満)や高齢猫で高い傾向があります。

- 一部の報告では、未去勢オスで発症リスクが高い可能性が指摘されています。これはホルモンや行動様式(ストレスや争いなど)が関与している可能性があります。

- 雑種猫よりも純血種で発症が多いとされます。これは繁殖施設やキャッテリーなどの多頭飼育環境が影響している可能性が指摘されています。

- FIPVはマクロファージ内でのみ増殖するため、FIPVそのものが猫から猫へ直接感染することはないとされています。つまり「FIPが猫同士でうつる」わけではなく、感染の拡大源はあくまで腸管型のFECVと考えられています。

FIPの病態とタイプ

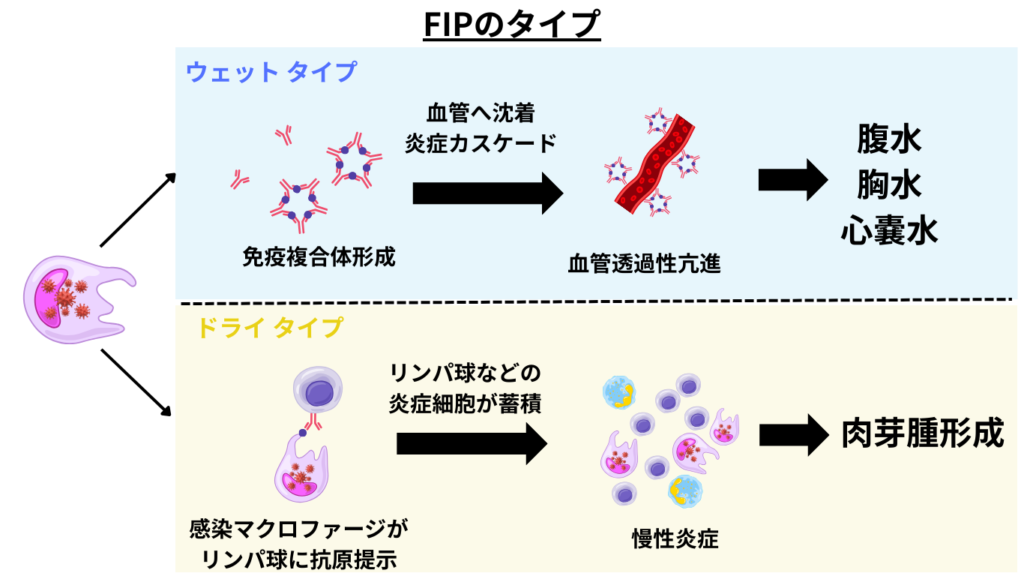

FCoVが突然変異してFIPウイルス(FIPV)となり、マクロファージに感染すると、大きく2つの病態を経てFIPを発症します。その臨床像から「ウェットタイプ」と「ドライタイプ」に分類されます。

ウェットタイプでは、感染マクロファージの異常な活性化により過剰な抗体が産生され、免疫複合体が形成されます。これが毛細血管壁に沈着すると局所に炎症が生じ、血管透過性が亢進し、漿液が漏出します。その結果、腹水・胸水・心嚢水の貯留が認められます。ウェットタイプは全身性に免疫複合体が沈着することから一概にして進行が速く、無治療では急速に死へ至るケースが多いのが特徴です。

ドライタイプでは、感染マクロファージが血管内皮や臓器(腎臓、肝臓、脳、眼など)に移動してウイルスを持ち込みます。そこで抗原提示を行い、リンパ球などの炎症細胞が集積して慢性炎症が持続し、肉芽腫性病変が形成されます。一般的にドライタイプは緩徐に進行する傾向がありますが、浸潤する臓器によって重症度は大きく異なります。特に脳や眼などの神経系に病変が及ぶ場合には、予後不良となりやすく、早期に重篤な経過をたどることがあります。

さらに、ウェットタイプとドライタイプの両方の特徴をあわせもつ「混合タイプ」も存在します。これらのタイプの違いは病態だけでなく、治療薬の臓器浸透性にも影響するため、使用する薬剤の濃度設定が異なることがあります。

無治療の場合の生存期間中央値(MST)は、ウェットタイプで2〜4週間、ドライタイプで2〜6か月とされます(ただしドライタイプは浸潤臓器によって大きく異なる)。

まとめ

猫伝染性腹膜炎(FIP)は、猫コロナウイルス(FCoV)が体内で突然変異してFIPウイルス(FIPV)となることで発症します。病態には、お腹や胸に水がたまる「ウェットタイプ」と、腎臓・脳・眼などに慢性的な炎症や肉芽腫をつくる「ドライタイプ」、さらにその両方の特徴を持つ「混合タイプ」があります。強いストレスや免疫力の低下が発症を引き起こす要因となり、無治療では短期間で重篤化しますが、近年は抗ウイルス薬の登場により長期寛解を目指せるようになってきています。

関連記事

- 猫伝染性腹膜炎(FIP)の治療|治療薬の比較

- FIP(ウェットタイプ)に類似する疾患について

- FIP(ドライタイプ)に類似する疾患について

- 猫のコロナウイルス抗体価検査について|FIP(猫伝染性腹膜炎)発症を防ぐために

LINE友だち追加で診察予約、病院の最新情報はinstagramからチェックできます!!

当院ではFIPの診断・治療を受け入れております。葉山・逗子・鎌倉・藤沢・茅ヶ崎・平塚エリアでFIPに関してお困りの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。