犬猫の非再生性貧血と骨髄検査の適応について

貧血は血液疾患のなかで最も頻繁にみられる、ごくありふれた病態です。しかし、その背景には栄養障害や慢性炎症、腫瘍、免疫疾患など多岐にわたる基礎疾患が潜んでいることがあり、病態の発生機序が正しく理解されていないために、適切な診断や治療が行われない例も少なくありません。

特に、末梢血の検査だけでは原因の特定が難しいケースでは、骨髄検査が重要な役割を果たします。骨髄検査は、赤血球や白血球、血小板といった血液細胞がどのように産生されているかを直接確認できる唯一の手段であり、貧血の原因精査に欠かせない検査のひとつです。

本記事では犬猫の貧血について、特に非再生性貧血と骨髄検査の適応について解説します。

貧血とは?

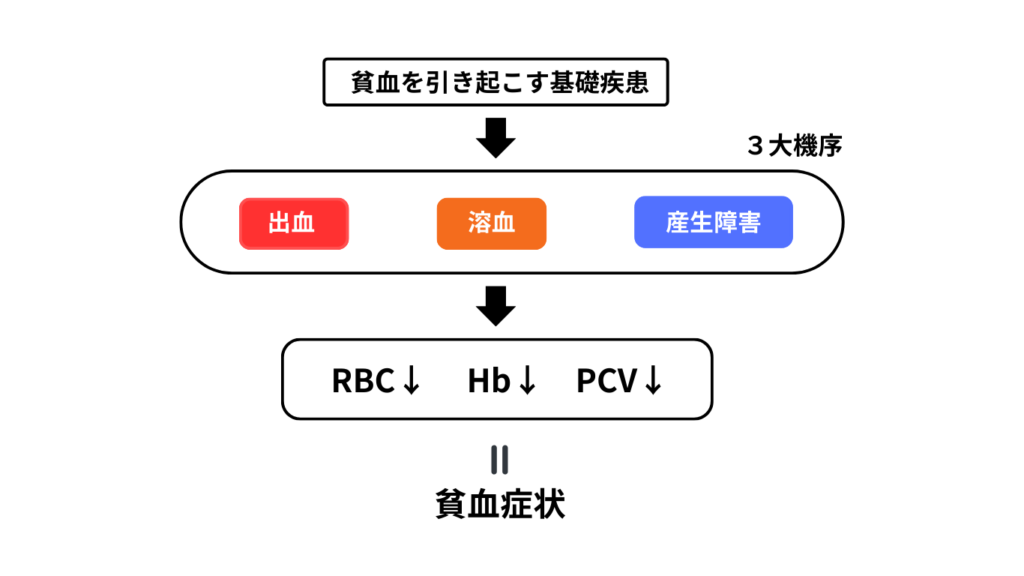

貧血とは、循環血液1μL中の赤血球数(RBC)、ヘモグロビン濃度(Hb)、または血球容積(PCV)のいずれかが基準値より低下した状態を指します。貧血は何らかの基礎疾患を背景にして発生し、主に以下の3つの機序に分類されます。

- 赤血球の喪失(失血・出血)

- 赤血球の破壊亢進(溶血)

- 赤血球産生の障害

失血性および溶血性貧血では、体は貧血に反応して若い赤血球を増やすため、これらは「再生性貧血」と呼ばれます。

一方、赤血球産生障害による貧血では、若赤血球の増加がみられないため「非再生性貧血」と分類されます。

再生性か非再生性かの鑑別は、末梢血塗抹での形態的評価が非常に重要です。

赤血球の再生能は、赤血球形態(大小不同、多染性、ハウエル・ジョリー小体、有核赤血球)を観察したうえで、網状赤血球数を算出することで客観的に評価されます。

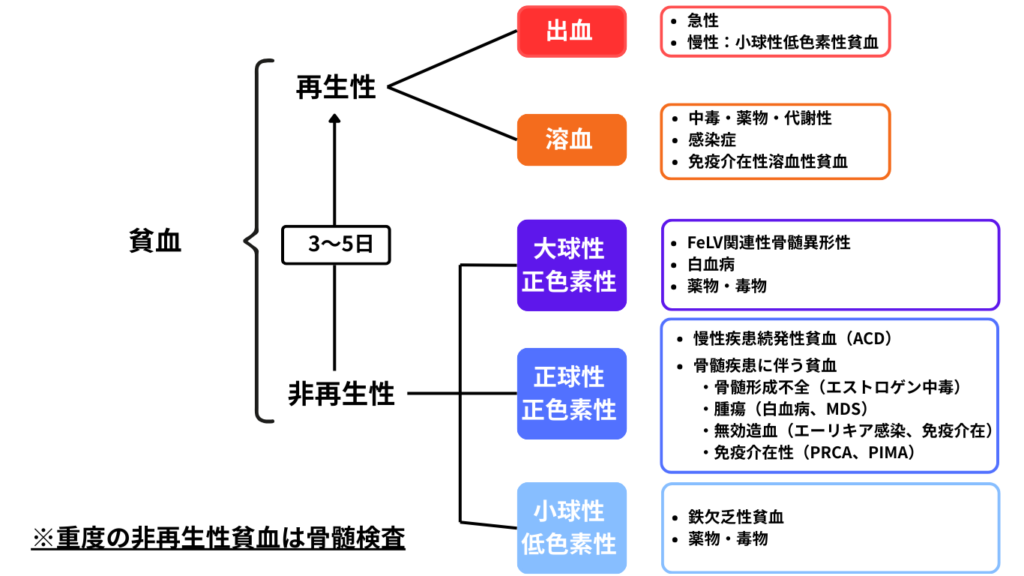

注意点として、初期の失血性や溶血性貧血では、まだ末梢血に再生像が現れないことがあります。一般的に骨髄の反応は2〜4日必要となるため、結果的に末梢血には事象発生してから3〜5日後に再生像として反映されるとされています。

非再生性貧血に対するアプローチ

非再生性貧血の評価には、赤血球のサイズと色素からの分類と、貧血の重症度の評価という2つのアプローチがあります。

サイズと色素からの分類では「大球性正色素性」「正球性正色素性」「小球性低色素性」に分けられ、それぞれに特徴的な鑑別疾患が存在します。ただし、この分類は必ずしも原因に直結するわけではありません。

機器の測定誤差やアーチファクト、動物種による違いなどの影響を受けやすく、犬猫では感度・特異度が低いため、初期スクリーニングの目安に留まります。そのため、血液塗抹での形態評価と追加検査を組み合わせることが必須です。

また、臨床現場では非再生性貧血そのものの重症度や、白血球・血小板の形態的・量的な変化も重要な指標となります。軽度〜中等度の非再生性貧血は慢性疾患に伴う貧血(慢性疾患続発性貧血:ACD)や鉄欠乏性貧血が多く、重度の非再生性貧血では骨髄内の造血異常を強く疑います。したがって、重度の非再生性貧血では往々にして骨髄検査が適応となるケースが多いです。

骨髄検査

骨髄検査の適応

以下のような場合には、骨髄検査の実施が適応となります。

- リンパ増殖性疾患において、末梢血中に腫瘍細胞が出現している場合

→ 腫瘍細胞が骨髄に浸潤しているかどうかを確認することで、病期分類や予後評価に役立ちます。 - 血球検査で特定の血球系に減少または増加が認められ、それが持続的あるいは進行性であり、他の検査結果から原因が特定できない場合

→ 骨髄の造血異常(骨髄形成不全、骨髄異形成症候群など)や腫瘍性疾患の関与を評価するために必要です。 - PCVが10%台を下回るような重度の非再生性貧血が見られる場合

→ 赤血球産生能が著しく低下している背景を確認するためで、赤芽球系前駆細胞の有無や成熟段階を直接評価できます。 - 白血病や多発性骨髄腫が疑われる場合

→ 骨髄内での腫瘍細胞の割合や形態学的特徴を確認することが、確定診断と治療方針決定に不可欠です。

手技

犬猫における骨髄検査は、主に上腕骨または大腿骨から採取します。

- 前処置

採取部位を毛刈り・消毒し、No.11メス刃で皮膚を数ミリ切開します。 - 骨髄穿刺

イリノイ骨髄生検針またはジャムシディ骨髄生検針を用い、針を回転させながら皮質骨を穿通します。骨髄腔に到達したらスタイレットを抜去し、5 mLシリンジを接続します。 - 吸引

瞬間的に強い陰圧をかけて骨髄液を吸引し、シリンジ内に骨髄液が確認できたら直ちに吸引を中止します。採取量は0.5 mL以内にとどめ、直ちに塗抹標本を作成します。

※0.5 mLを超えると希釈され、診断に必要な骨髄細胞が得られにくくなります。 - 検体処理

採取後時間が経過した検体についてはEDTAチューブに保存し、バフィーコートから細胞を回収して塗抹標本を作成することもあります。 - 評価方法

原則として塗抹標本で評価しますが、骨髄細胞が得られない場合には、針を再度進めるか、あるいはコア生検へ移行します。

骨髄所見

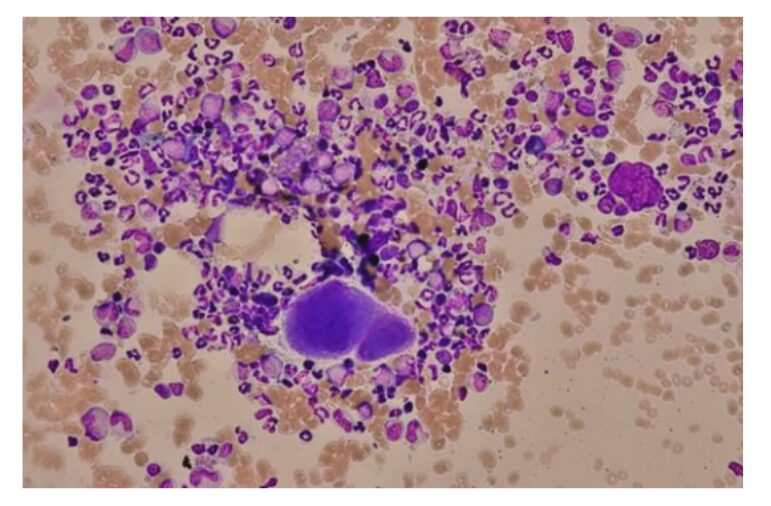

骨髄塗沫標本のスクリーニング検査としては、細胞密度(低形成、正形成、過形成)・細胞比率(M/E比)・造血系の3系統評価(赤芽球系・顆粒球系・巨核球系)・異型細胞の有無などを評価しますが、本記事では赤芽球系について言及します。

赤芽球系の分化

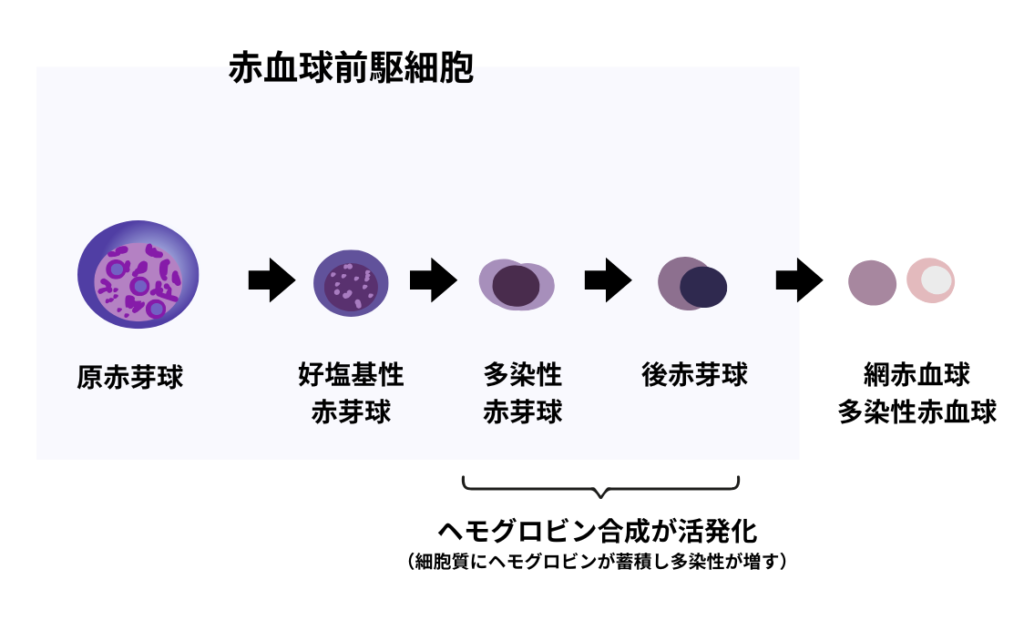

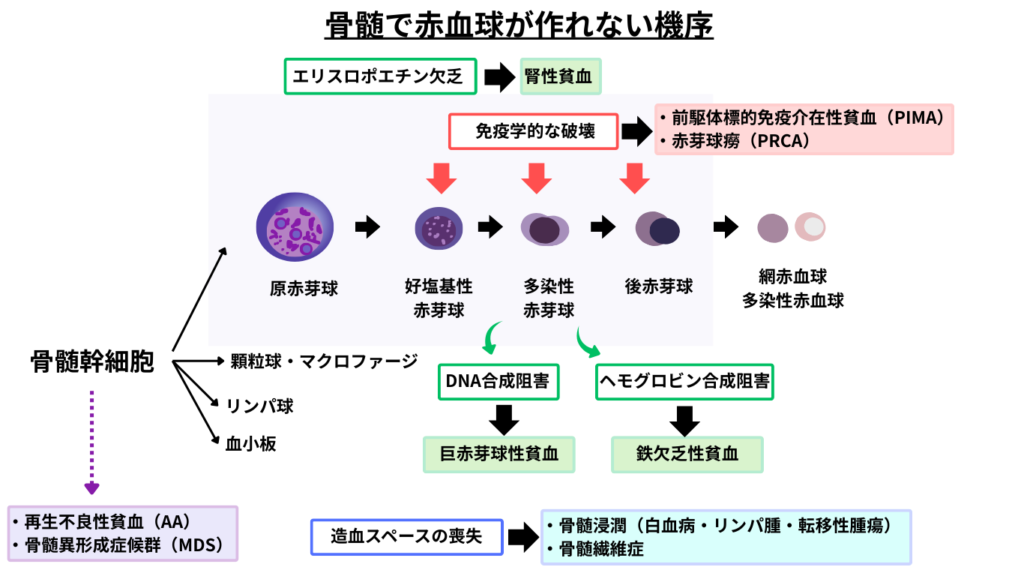

赤芽球系は、造血幹細胞から分化した原赤芽球から始まります。次に好塩基性赤芽球となり、RNAが豊富で細胞質は濃青色を示します。続いて多染性赤芽球となり、ヘモグロビン合成が進んで細胞質が灰青色に変化します。さらに後赤芽球では細胞質が赤みを帯び、核は濃縮して排出されます。核を失った網赤血球を経て、最終的に成熟した赤血球になります。

骨髄における赤血球産生不全

骨髄における赤血球産生不全(非再生性貧血)の背景には、ざっくりと以下のような病態が考えられます。

1. 骨髄幹細胞の障害

骨髄幹細胞は赤血球系だけでなく、顆粒球系・血小板系・リンパ系にも分化します。そのため幹細胞が障害されると、複数の血球系統にわたる減少(汎血球減少)が起こります。代表的な疾患には 再生不良性貧血(AA) や 骨髄異形成症候群(MSD) があります。

2. 造血スペースの減少

腫瘍(リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病、転移性腫瘍など)や骨髄の線維化(骨髄線維症)などによる骨髄内の占拠性病変によって造血の場が圧迫され、赤血球分化が阻害されます。

3. 分化に必要な要素の欠乏

赤芽球が成熟するためには、DNA合成やヘモグロビン合成を支える栄養素やサイトカインが必要です。

- 葉酸・コバラミン欠乏 → DNA合成障害(巨赤芽球性貧血)

- 鉄欠乏 → ヘモグロビン合成不全(鉄欠乏性貧血)

- エリスロポエチン欠乏 → 造血刺激不足(腎性貧血)

4. 免疫学的破壊

免疫反応によって赤芽球系が標的となる場合があります。

- 赤芽球癆(PRCA):赤芽球系全体が欠乏する。免疫学的な破壊以外にも腫瘍や感染や薬剤なども原因となり得る。

- 前駆体標的免疫介在性貧血(PIMA):主に後期赤芽球(多染性〜後赤芽球)で発育停止。ターゲットとされる赤血球の分化段階により、過形成(無効造血)〜低形成となる。マクロファージによる赤血球前駆細胞の貪食がみられる。

赤芽球癆(PRCA)と、PIMAの一種である Early stage precursor-targeted immune mediated anemia(以下ESPIMA)は、獣医学領域において用語の混乱があり、とくに初期の報告ではしばしば混同されていました。

現在の一般的なコンセンサスとしては、赤芽球系のすべての段階の細胞が著しく減少し、形態異常を伴わないものをPRCA、一方でM:E比が増加し、初期の前駆細胞(前赤芽球や好塩基赤芽球など)が拡張しているものの成熟が不完全な状態をESPIMAとするのが一般的です。

まとめ

犬猫の非再生性貧血では、原因が多岐にわたるため末梢血検査だけでは診断が難しいことがあります。骨髄検査は、造血の状態を直接評価できるため、PRCAやPIMA、骨髄腫瘍、線維化などの鑑別に有用です。

特に重度の非再生性貧血が持続する場合や、網赤血球が十分に増加しない場合には検査適応となります。

骨髄穿刺と生検を組み合わせることで、より正確な診断につながります。

適切なタイミングで骨髄検査を行うことは、治療方針の決定に大きく役立ちます。

関連記事

LINE友だち追加で診察予約、病院の最新情報はinstagramからチェックできます!!

茅ヶ崎・辻堂エリアで犬猫の貧血症状にお困りの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。