感染予防が何より大切!|猫白血病ウイルス(FeLV)の感染・病態機序・診断について

猫白血病ウイルス(Feline leukemia virus;FeLV)は、猫に特有のウイルスで、血液や唾液など体液の接触を通じて感染します。「持続感染」が成立すると悪性腫瘍や免疫不全などの疾患を発症しやすく、発症後の致命率は高くなります。

日常生活の中で、猫同士が噛み合ったり、毛づくろいや共有食器を通じて感染することもあるため、複数猫を飼育している場合は特に注意が必要です。

こちらのコラム記事では猫白血病ウイルス(FeLV)の病態機序と診断について詳しく解説します。

FeLVの基本情報

猫白血病ウイルス(Feline leukemia virus;FeLV)は、レトロウイルス科γレトロウイルス属に分類されるRNAウイルスです。このウイルスが猫に「持続感染」することにより、さまざまな病気が発生します。

主な感染経路は以下の通りです:

- 唾液や鼻汁を介した接触感染

- 母子感染(垂直感染)

- 咬傷などによる血液接触

猫白血病ウイルス(FeLV)感染は、感染成立後のウイルス血症の持続性や免疫応答によって、臨床経過が大きく異なります。

感染成立までの機序

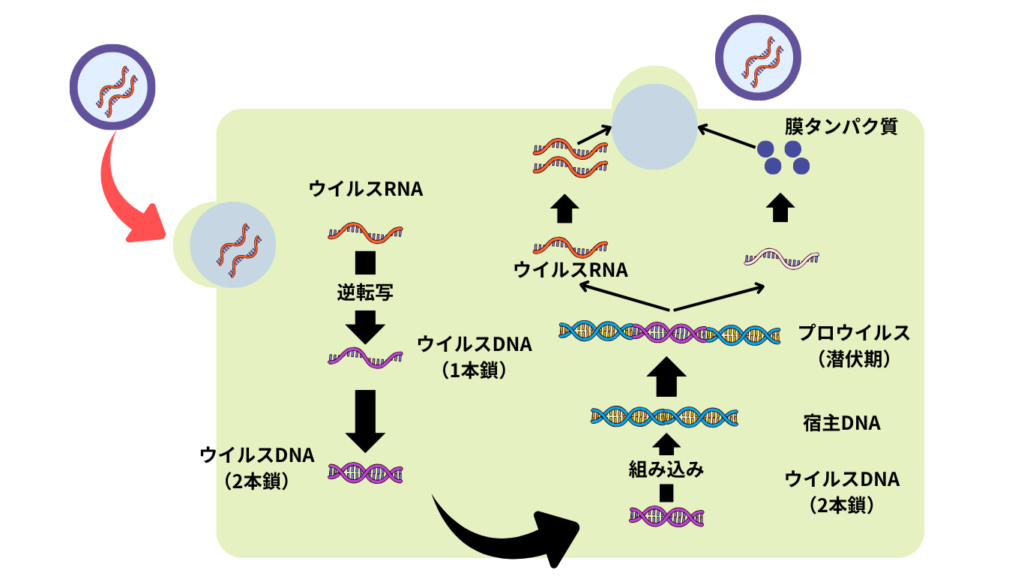

レトロウイルスは遺伝子情報をRNAの形で粒子内に保有しますが、そのRNAからDNAへ逆転写をおこない、遺伝情報をDNAに変換して宿主ゲノム内に保存します。(逆転写酵素を補修するウイルス群をレトロウイルスと呼びます。)

侵入した宿主細胞内で自身のRNAを鋳型にマイナス鎖DNAを合成し、そのマイナス鎖DNAを鋳型にプラス鎖DNAが合成され、2本鎖DNAとなります。その後、核内に移動して両端にあるLTR(末端反復配列)の働きで宿主ゲノムDNAに組み込まれます。この状態を「プロウイルス」と呼びます。

これが真の感染成立であり、ウイルスの遺伝情報は宿主DNAの一部として極めて安定な状態で存続するため、免疫機構からの攻撃も避けることができ、多くの場合、終生持続感染が見られるようになります。

ウイルスはプロウイルスの状態で長期間潜伏することができ、宿主細胞がストレスを受けた場合などに活性化し、新しいウイルス粒子を生産するようになります。

感染細胞の特異性と病態

FeLVが感染する細胞は多様です。特に分裂が盛んな細胞(骨髄のすべての系統、リンパ球、線維芽細胞、骨芽細胞)では、ウイルス複製が効率的に進み、腫瘍化や血球減少が顕著に現れます。(一方で非造血系細胞にも感染は成立しますが、これらは分裂がほとんどないため、複製効率が低く、臨床的に顕著な病態には結びつきにくいと考えられています。)

FeLV感染に関連する直接的な疾患として以下のようなものが考えられます。

| 感染細胞 | 関連疾患 |

| 骨髄のすべての系統 | 骨髄性白血病 赤芽球癆 汎血球減少症 骨髄繊維症 |

| リンパ球 | リンパ腫 |

| 線維芽細胞 | 繊維肉腫 |

| 骨芽細胞 | 骨軟骨腫症 |

またFeLVウイルスによる間接的影響としては、免疫抑制に関連した二次感染症、免疫異常に関連した免疫介在性疾患などが挙げられます。

| 機序 | 代表疾患 |

| 免疫抑制に関連した二次感染 | 猫伝染性腹膜炎(FIP) 真菌感染 原虫症(トキソプラズマ症、クリプトスポリジウムなど) 細菌感染(口内炎、鼻炎、肺炎、膿胸、難治性皮膚病、膿瘍など) |

| 二次性の免疫介在性疾患 | 免疫介在性溶血性貧血(IMHA) 免疫介在性血小板減少症(IMTP) 免疫複合体糸球体腎炎 免疫性進行性多発性関節炎 全身性紅斑性狼瘡(SLE) |

猫白血病ウイルス(FeLV)関連疾患の発症機序

FeLV(猫白血病ウイルス)に感染した猫のうち、約30〜40%が持続感染(免疫系がウイルスを排除し切れず、ウイルスが骨髄やリンパ組織などに長時間存在し続ける状態)に至ります。

持続感染期に入った猫では、一見健康そうに見える期間がしばらく続いた後、2〜3年ほど経過してから病気が発症することが多いとされています。

持続感染猫の致死率は、持続感染後1年で約50%、2年で約63%、3年半で約83%に達すると報告されています。

FeLVによる直接的な影響としては、感染細胞における増殖性変化(腫瘍性疾患)と、増殖抑制変化(血球減少症など)の両方が見られます。

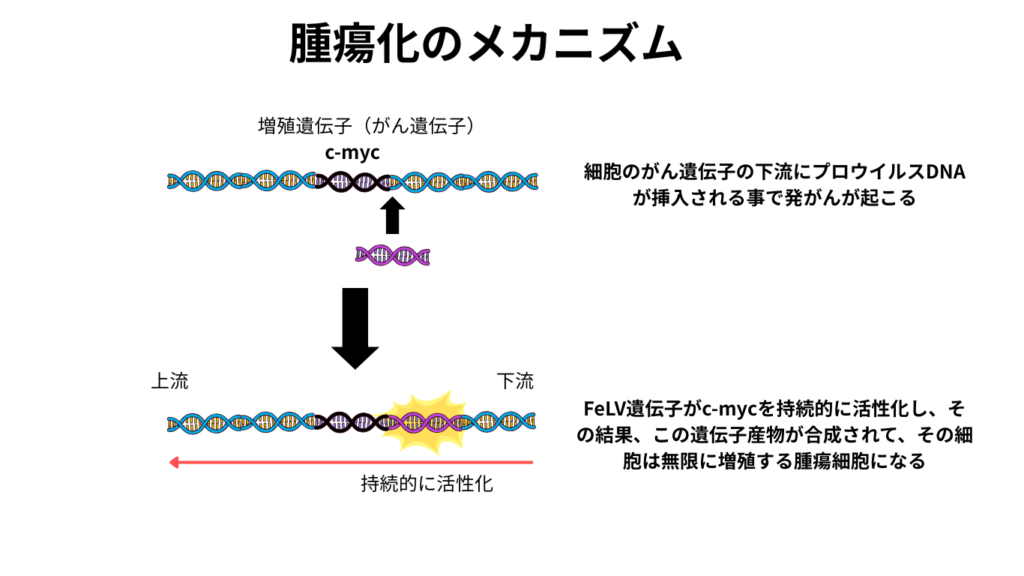

これは、FeLVプロウイルスが宿主DNA上のどの部位に挿入されるかによって生じる変化の方向が異なるためです。

具体的には、細胞の増殖を促進する遺伝子の近傍にプロウイルスが挿入されると腫瘍化(増殖性変化)が起こり、一方で、増殖抑制遺伝子の近くに挿入されると血球減少などの増殖抑制的変化が生じると考えられています。

FeLV関連疾患として代表的である縦隔型リンパ腫では、c-mycと呼ばれる遺伝子(がん遺伝子:厳密に言えばがん化させる遺伝子ではなく細胞の増殖を促進する遺伝子)の下流にFeLVプロウイルスDNAが挿入され、下流から上流に向けてc-mycを持続的に活性化される事で腫瘍細胞になると考えられています。

FeLV感染の診断と解釈

現在、臨床的に広く応用されているFeLVの検出方法としてFeLV p27(p27:ウイルス粒子の主要な内部構造タンパク質)に対するモノクローナル抗体を利用したELISAの院内検査キットがあり、これは感度・特異度ともに高いとされています。

FeLV感染後、ウイルスは次のように体内を移動・増殖していきます。

| 時期 | 主な体内イベント | 検出可能な検査 | p27抗原血中出現 |

|---|---|---|---|

| 感染直後(数日) | 咽頭・口腔で初期感染(粘膜のリンパ球やマクロファージに侵入) | 検出不可 | × |

| 1〜2週間 | 局所リンパ節でウイルス複製 → ウイルス血症が始まる | PCRでウイルスRNA検出可能 | 弱い/まだ不安定 |

| 2〜3週間 | 骨髄・全身リンパ組織に感染が拡大 | PCR陽性 | 上昇し始める |

| 3〜4週間(約28日)以降 | 持続的ウイルス血症(viremia)成立 → p27が血中で安定して検出可能 | ELISAでp27抗原検出 | 安定して陽性化 |

ELISA検査は、いずれの年齢においても検査が可能ですが、上記理由より、最終判定は暴露の可能性があった最後の日から28日経ってから行うことが推奨されます。28日以内の感染初期の場合、ウイルスはまだ粘膜や局所リンパ節で限局的に複製しており、血中に十分なp27抗原が放出されていないため、ELISAでは陰性(=偽陰性)になる可能性があります。

陰転化のメカニズム

感染初期に一過性ウイルス血症を起こしても、約60%の症例で、数週間~数か月で血液中のウイルス抗原が陰性化する事があります。この現象を「陰転化」と呼びます。陰転化の決定要因は主に宿主の免疫応答です。

- 細胞性免疫(CTL, NK細胞)

- 初期感染した細胞を破壊し、ウイルス拡散を抑制。

- 陰転化率は、感染成立後にこの応答が十分に働くかどうかに依存。

- 体液性免疫(抗体)

- 中和抗体や抗原抗体複合体によるウイルス除去を補助。

- FeLVでは細胞性免疫がより重要視される。

- 骨髄定着の有無

- 骨髄前駆細胞への感染が確立すると持続感染化しやすい。

- 逆に骨髄感染前に免疫応答で封じ込められると陰転化する可能性が高まる。

最終暴露28日経過したELISA検査で陽性と判断された場合、通常は1ヶ月後に再検査を行うことが推奨されています。1ヶ月後に陰転化した場合はさらに1ヶ月後に検査し、2回連続で陰性なら感染は終結したと解釈されます。逆に、最初の陽性判定から4ヶ月後も陽性の場合は、持続感染と診断されます。

プレドニゾロン使用のジレンマ

プレドニゾロンなどのステロイドはCTLやNK細胞を抑制するため、FeLV感染初期には持続感染化を助長するリスクがあります。そのため、感染制御を目的とした投与は基本的に避けるべきです。

一方で、免疫介在性疾患(IMHA、ITPなど)やリンパ腫補助療法など、症状コントロールが優先される場合には、最小有効量・短期間で限定的に使用することが臨床的に許容されます。

陰転化を促すには?

理論的には、CTL(細胞障害性Tリンパ球)やNK細胞などの細胞性免疫を維持・活性化することがFeLV感染の制御に有効と考えられます。

しかし現時点では、「FeLV感染を陰転化させる」と確実に言える治療法やサプリメントはなく、科学的エビデンスも非常に限られています。

歴史的・経験的には、インターフェロン製剤や免疫補助サプリメント(例:アレミューン、マイタケDフラクションなど)を用いてマクロファージやNK細胞の活性化を図る補助療法が試みられてきました。

ただし、FeLV感染猫においてこれらの手法が臨床的に陰転化をもたらすことは確認されておらず、現時点ではあくまで補助的治療の範囲にとどまります。

治療と予防

現時点では、FeLVの持続感染が成立した症例のウイルスを完全に排除する治療法はありません。そのため、発症した疾患に対しては、それぞれの病気に応じた特異的治療や対症療法が行われます。

このような理由から、「持続感染した猫をどう治すか」よりも、FeLVを他の猫に蔓延させないことが非常に重要になります。

FeLVは猫の体外では非常に不安定なウイルスであり、室温環境では数分から数時間で感染性を失うとされています。また、ほとんどの一般的な消毒薬に感受性があり、アルコールや洗剤などで簡単に失活します。

したがって、環境中のウイルスから他の猫へ感染する可能性は極めて低いと考えられます。とはいえ、感染猫に触れたあとは必ず手洗いを行い、ウイルスを持ち込まないようにすること、また感染猫が使用した敷物や食器などは洗浄または廃棄することが大切です。

FeLV感染の最も効果的な予防策は、

- 感染猫と他の猫との接触を完全に避けること

- 感染猫を外に出さず室内飼育を徹底すること

- 新しく猫を迎える際にはFeLV検査を実施すること

これらを徹底することで、FeLV感染の拡大を防ぎ、猫たちの健康を守ることができます。

まとめ

FeLV(猫白血病ウイルス)は、血液や唾液など体液同士の接触を通じて感染します。ウイルスは主に分裂が盛んな細胞に感染し、細胞の性質に応じて増殖性変化(腫瘍化)または増殖抑制変化(血球減少など)を引き起こします。

診断には、ELISAを用いた院内検査キットが有効ですが、感染リスクのあった最終日から28日以降に実施することが推奨されます。

感染初期にウイルス血症が認められた症例でも、約60%は陰転化する可能性がありますが、30〜40%は持続感染が成立します。そのため、感染初期にはステロイド剤など免疫抑制作用のある薬剤は避け、自然免疫応答を阻害しないことが重要です。

現時点では、陰転化を確実に促す治療法やサプリメントは確立されていません。また、感染した猫は、感染から2〜3年後に悪性腫瘍や免疫不全などの疾患を発症しやすく、発症後の致命率は高くなります。持続感染が成立した猫を根治する治療法はないため、FeLV感染を予防することが最も重要です。

関連記事

LINE友だち追加で診察予約、病院の最新情報はinstagramからチェックできます!!

茅ヶ崎市・藤沢市エリアで病気の予防関連でお困りの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。