犬の消化管型リンパ腫(小腸小細胞性リンパ腫)の治療について

犬のリンパ腫は、リンパ球が「がん化」して発生する腫瘍性疾患です。中でも「消化管型リンパ腫」は、小腸を中心とした消化管に腫瘍ができるタイプで、比較的よくみられます。

臨床現場において消化管型リンパ腫は、リンパ球の大きさや形態により「小細胞性」と「大細胞性」に分類されますが、犬における病型分類はまだWHO分類で体系化されておらず、報告されている論文も複数の病型が混在しているのが現状です。

そのため、犬の消化管型リンパ腫に関しては、治療法や薬剤プロトコルに関する明確なエビデンスが乏しいのが実際です。

本コラムでは、当院で実際に行っている犬の消化管型リンパ腫、特に「小細胞性T細胞性リンパ腫」に対する治療アプローチについて紹介します。

小細胞性リンパ腫の病態

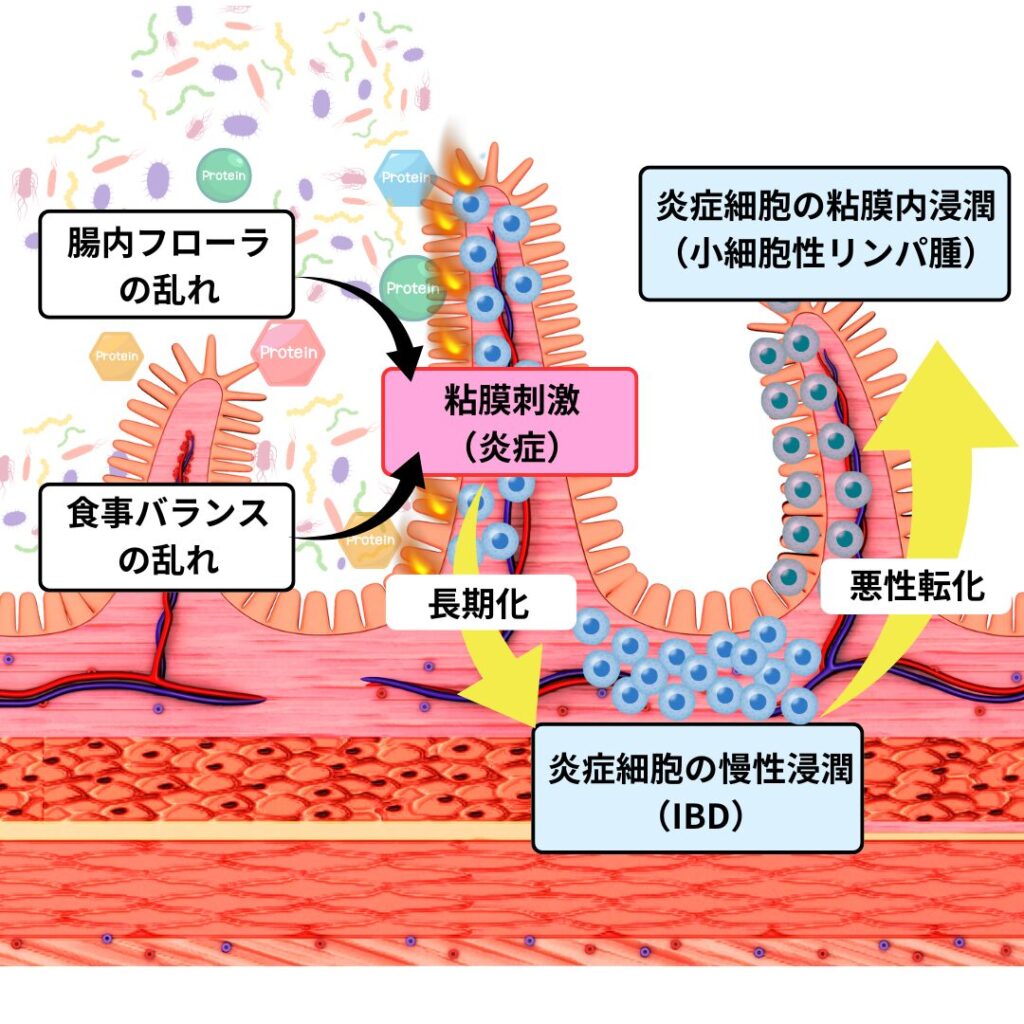

犬の小細胞性リンパ腫の明確な発生メカニズムは解明されていませんが、慢性の炎症性腸疾患(IBD)が背景にある可能性が指摘されています。

長期にわたって腸内環境の乱れや腸内細菌叢の異常が続くことで、炎症細胞が腸壁に持続的に浸潤し、その一部が腫瘍化することで小細胞性リンパ腫に進展する、という仮説が存在します。

このような背景を踏まえると、小細胞性リンパ腫と診断された場合でも、化学療法(抗腫瘍治療)のみで完結するべきではなく、腸内環境の是正を含む多角的なアプローチが重要だと考えられます。

次項では、こうした考え方に基づいた治療方針について解説していきます。

小細胞性リンパ腫の治療の基本方針

内科的治療(免疫抑制〜化学療法)

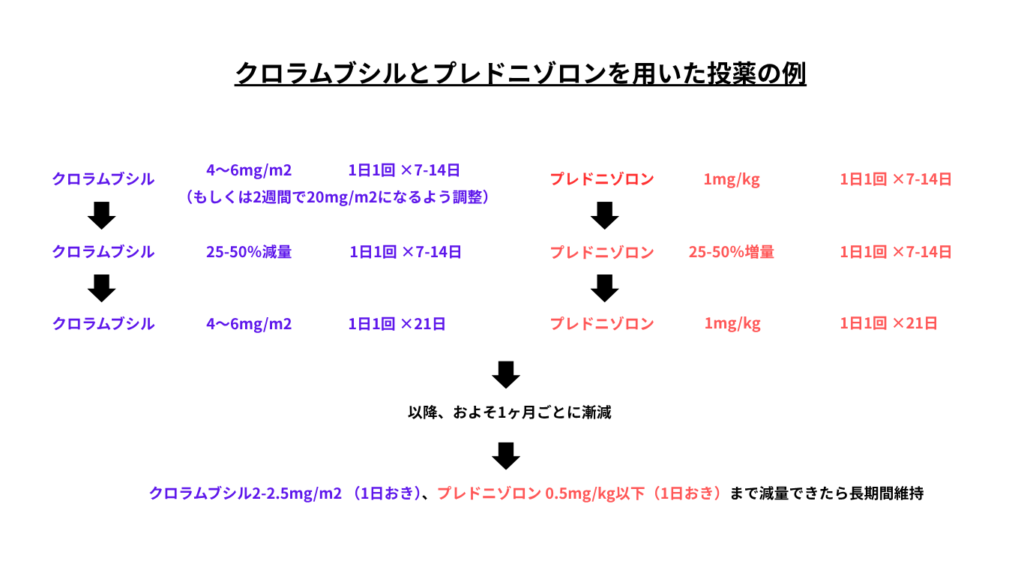

犬の小細胞性リンパ腫においては、現時点で確立された治療プロトコール(薬剤の種類や投与順序)は存在しません。そのため、臨床現場では猫の小細胞性リンパ腫における治療経験を参考にし、クロラムブシルとプレドニゾロンの併用療法が一般的に用いられています。

- クロラムブシル:細胞分裂を阻害し、がん細胞の増殖を抑えるアルキル化剤

- プレドニゾロン:炎症を抑え、リンパ球のアポトーシス(自然死)を促すステロイド薬

クロラムブシルは、強力な殺細胞性を示すというよりは、腫瘍細胞の増殖をマイルドに抑える印象があり、プレドニゾロンで病態を安定化させてリンパ球を抑制し、その状態を維持するようクロラムブシルを併用するイメージで使用しています。

他の免疫抑制剤の選択肢

小細胞性リンパ腫と病理診断に至らない場合でも難治性の炎症性腸疾患でクロラムブシルを使用する事があります。クロラムブシル以外では、メルファランのような抗がん剤やシクロスポリンなどの免疫抑制剤を選択することもあります。加えてミコフェノール酸モフェチル(MPA:セルセプト)も、副作用が比較的少ない免疫抑制剤として候補に挙がります。

ただし、MPAは肝臓で代謝される過程でアシルグルクロン酸体(AcMPAG)を生成します。この代謝物が腸管上皮でTNF-αやIL-6といった炎症性サイトカインを誘導する可能性が報告されており、下痢などの消化器症状を悪化させるリスクがあります。そのため、私は本剤の使用を控えています。

プレドニゾロンの代替としてのブテソニド

プレドニゾロンの長期投与による全身性の副作用(多飲多尿、筋萎縮、免疫抑制など)を懸念する場合には、ブテソニドの使用を検討することがあります。

ブテソニドは腸溶性の顆粒製剤で、主に遠位小腸で薬剤が放出され、腸粘膜細胞に選択的に取り込まれ、局所にトラップされて持続的に作用します。

この特性により、全身への影響を最小限に抑えつつ、ステロイドと同等の抗炎症効果が期待できるとされています。特に、小腸の遠位部に病変があると考えられる症例では有効性が高いとされます。

ただし、薬価が高めである点が治療選択の上での課題となります。

食事療法

小細胞性リンパ腫は、炎症性腸疾患(IBD)と併発しているケースも多く、食事管理の工夫が重要になります。

一般的には、高消化性で低アレルギー性のタンパク質を用いた療法食が推奨されますが、腸リンパ管への刺激を抑えるという観点から、低脂肪食の選択も有効です。

手作り食を導入する場合は、消化管への負担を軽減するために、超低脂肪設計を基本としています。具体的には、カロリー比で「タンパク源1:炭水化物源2」の割合を目安に配合します。炭水化物は1〜2種類を選び、1:2または1:1:1の比率で組み合わせます。

使用する食材としては、鶏ささみ・米・じゃがいも(さつまいも)をベースに、プレバイオティクス・ビタミン・ミネラル補給を目的に、蒸したかぼちゃ、ブロッコリー、さつまいも、にんじんなどを加えるようにしています。

※ただし、これらの手作り食は栄養バランスが偏りやすいため、総合栄養食との併用を基本とし、不足分を補う形での利用を推奨しています。

また、食事はできるだけ1日5〜6回に分けて少量ずつ給餌するよう指導しています。これは、消化管への負担を軽減するためです。さらに、嘔吐しやすい症例では、胃酸を薄める目的でふやかした状態での給餌も効果的です。

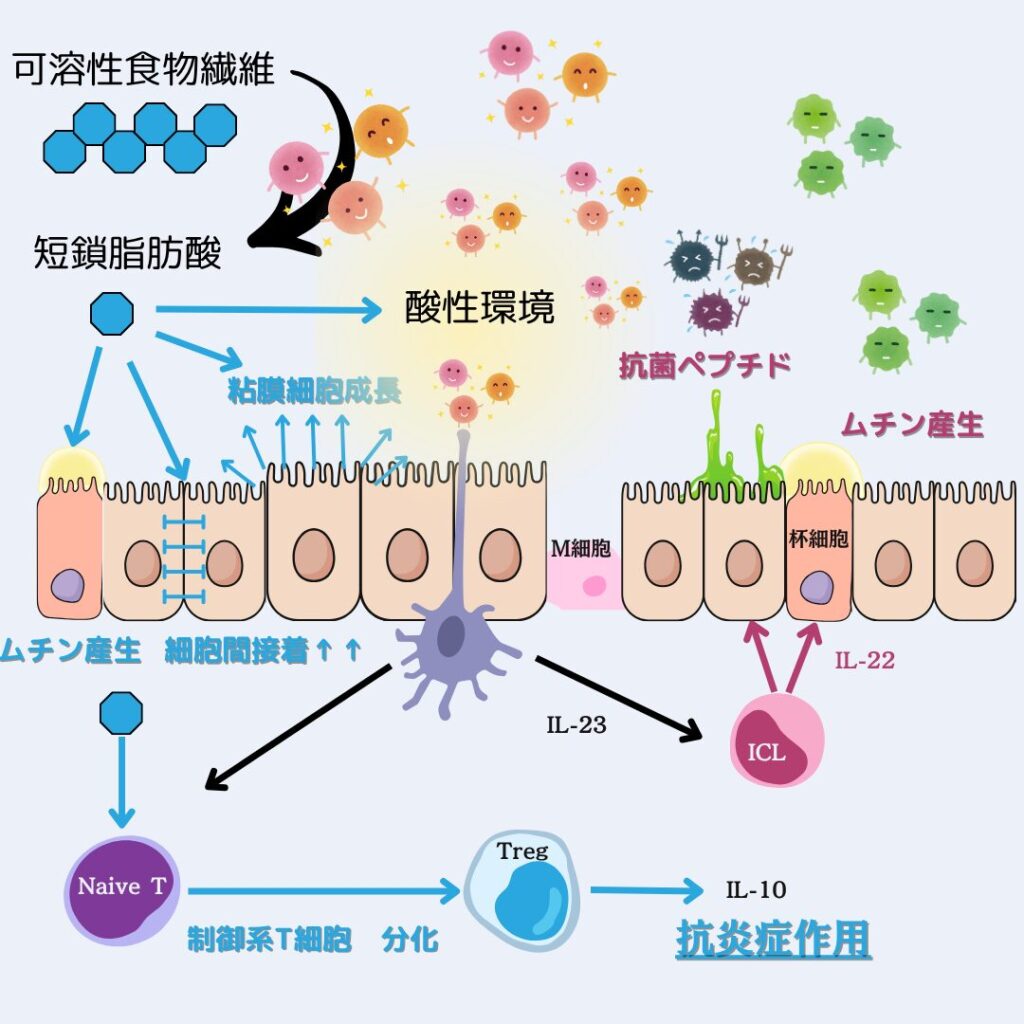

腸内細菌のコントロール

犬の小細胞性リンパ腫や慢性腸症(IBD)においては、腸内細菌叢のバランスを整えることが治療全体の中で非常に重要な要素となります。当院では、抗菌薬・プロバイオティクス・プレバイオティクスを組み合わせた段階的なアプローチを行っています。

抗生物質の使用とそのリスク

初期治療では、フラジール(メトロニダゾール)やタイロシンなどの抗菌薬を用いて、腸内の有害菌の抑制を図ることがあります。これにより一時的な炎症の改善や下痢のコントロールが期待されますが、長期的な使用には注意が必要です。

抗菌薬の継続使用により、以下のようなリスクが指摘されています:

- 腸内細菌叢の多様性の低下

- 耐性菌の出現

- 二次的な消化器症状の悪化

そのため、当院では抗菌薬を短期的に使用しつつ、徐々に漸減し、最終的にはプレバイオティクスおよびプロバイオティクスを主体とした管理へ移行することを目指しています。

プレバイオティクス・プロバイオティクスの併用

腸内フローラの正常化を目指す上で、プレバイオティクス(有益菌の餌)とプロバイオティクス(生きた有益菌)の併用は非常に有効です。

当院では、腸内細菌叢の状態を把握するために腸内フローラ検査の実施も検討します。しかしながら慢性腸症症例ではほとんどが重度のディスバイオーシス(菌叢異常)を示すため、下記のような製品をよく使用しています:

補助療法(栄養補給・臓器保護・代謝サポート)

小細胞性リンパ腫の治療は、化学療法や食事管理だけで完結するものではなく、腸粘膜機能や全身状態の維持、治療反応性の向上を目的とした補助的なケアも非常に重要です。特に、慢性的な吸収不良や炎症によって栄養状態が低下しやすいことから、以下のようなサポートを併用することが多くあります。

ビタミンB12補充(シアノコバラミン)

慢性腸症や小細胞性リンパ腫では、遠位小腸でのB12吸収障害がよく見られます。これにより、体内のビタミンB12(シアノコバラミン)濃度が低下し、腸粘膜の細胞間接着の低下、それに伴う栄養吸収障害や免疫機能の低下を助長する可能性があるため、定期的な補充を行います。

- 導入期:1週間ごとに1回、皮下注射を4週連続で実施

- 維持期:その後は症例ごとに間隔を調整(例:月1回)

肝機能サポート(肝庇護剤)

プレドニゾロンや化学療法剤の代謝には肝臓の負担がかかるため、肝機能保護のためのサプリメントや薬剤(例:ウルソ、SAMe、グリチルリチン製剤など)を併用しています。

これにより、副作用の軽減や代謝機能の維持を目指します。

抗血栓療法

腸管の慢性炎症・リンパ腫・低アルブミン血症・ステロイド使用に伴い、高凝固状態に傾くことがあり、微小血栓による二次障害のリスクも考慮されます。そのため、血栓療法(例:クロピドグレル・リバーロキサンなど)の併用を検討することもあります。

ミトコンドリア活性化・筋肉量維持サポート

長期的な慢性疾患では、筋肉量の維持や細胞代謝のサポートも課題となります。こうした症例には、肝保護作用や抗酸化作用を有するミトコンドリア活性サプリメント(例:アミノキュア®)を使用しています。

- 筋萎縮の抑制

- ステロイド肝障害からの保護

- QOL(生活の質)の維持向上

治療期間と予後は?

小細胞性リンパ腫は進行が緩やかで、治療に対する反応も良好であることが多いとされています。

寛解までに数ヶ月を要することもありますが、適切な治療を行うことで1〜2年以上の生存が期待できる症例も少なくありません。ただし、治療の過程で約10%前後の症例において、より悪性度の高いリンパ腫が発症することが報告されています。これは小細胞性リンパ腫が悪性転化した可能性もあれば、別の新たなリンパ腫が発生した可能性もあり、現時点では明確には分かっていません。筆者自身も、このような経過をたどった症例をいくつか経験しています。

まとめ

消化管型小細胞性リンパ腫は、早期発見と適切な化学療法により、犬のQOL(生活の質)を維持しながら長期管理できる可能性がある疾患です。症状が軽微でも、「軟便を繰り返す」「体重が減ってきた」「食欲のムラがある」などの変化があれば、早めの受診をおすすめします。

関連コラム

LINE友だち追加で診察予約、病院の最新情報はinstagramからチェックできます!!

茅ヶ崎市・藤沢市エリアで犬猫の消化器症状でお困りの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。